Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DI tepian Citarum, sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, Djiauw Kie Siong menghabiskan seluruh episode kehidupannya. Ia lahir pada 1880 di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang. Kampung itu letaknya sekitar 11 kilometer di sisi barat laut rumah yang dipakai para pemuda yang dibantu sejumlah tentara Pembela Tanah Air (Peta) “menyekap” Sukarno dan Mohammad Hatta sehari sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.

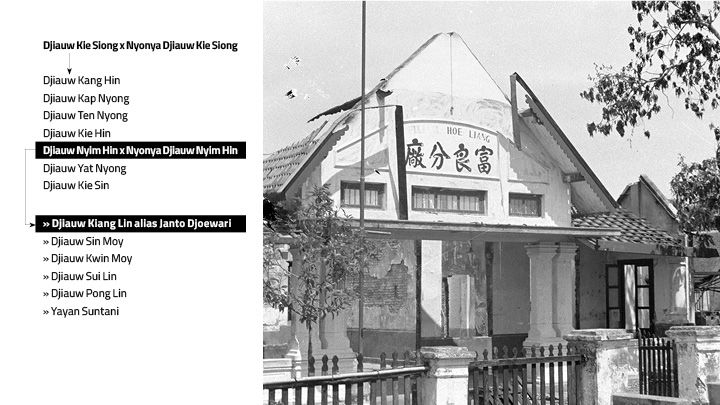

Tak terang benar susur galur Djiauw. Cucu Djiauw yang bernama Djiauw Kiang Lin alias Janto Djoewari, 70 tahun, bahkan tak tahu identitas buyutnya atau orang tua sang kakek. Janto cuma bisa memastikan bahwa Djiauw kecil hanya diasuh oleh sang ibu alias nenek buyut Janto. “Dia anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya seorang perempuan,” ujar Janto pada akhir Juli lalu.

Suasana permukiman komunitas Tionghoa Karawang pada 1940-an/Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië/Nationaal Archief CC0

Sejumlah literatur menyebutkan etnis Tionghoa sudah bermukim di Karawang sejak awal abad ke-18. Mereka berlayar dari pesisir selatan Cina untuk membuka hubungan dagang dengan Hindia Belanda. Pendatang dari Cina daratan ini diyakini sempat singgah di Bagansiapiapi, Riau, lantas mengarungi Laut Jawa hingga menyusuri Citarum. Berbilang tahun, mereka tak hanya berbisnis, tapi juga membangun hunian di tepian Citarum. Salah satu permukiman komunitas Tionghoa yang terkenal di sana adalah Kampung Benteng. Disebut demikian karena di lokasi itu sempat berdiri benteng untuk melawan Belanda. Kampung Benteng berada sekitar 15 kilometer di selatan rumah Djiauw.

Lebih lanjut, menurut Janto, familinya merupakan keturunan Tionghoa Hakka. Menurut sejumlah catatan, orang Hakka di Indonesia kebanyakan berasal dari Guangdong, provinsi di pesisir tenggara Cina, dan Fujian di sebelahnya. Gregory S. Urban, pengajar di Departemen Antropologi, California State University, Amerika Serikat, menulis dalam makalahnya yang berjudul “The Eternal Newcomer: Chinese Indonesian Identity from Indonesia to the United States” (2013) bahwa orang Hakka kebanyakan bermigrasi dari kampung kelahirannya di Cina untuk menyusuri perairan di antara Kalimantan bagian barat dan Sumatera dekat Riau.

Pada usia 8 tahun, Djiauw mengikuti orang tuanya menyeberangi Citarum, sungai yang waktu itu masih suka meluap. Orang tua Djiauw memilih lembah bekas kali yang sudah mati untuk tempat tinggal. Alasannya tanah itu subur dan pekarangannya begitu luas. Sewaktu Djiauw masih kecil, keluarganya memelihara berbagai hewan ternak. Salah satunya babi. Lokasi peternakan yang berada di pinggir kali membuat bau babi tak akan menyengat hidung tetangga. Belakangan, daerah tempat tinggal Djiauw itu dikenal sebagai Kalimati, sebelum diubah namanya menjadi Kampung Kali Jaya.

Soal ternak babi ini, Fatmawati punya cerita. Ia ikut dalam rombongan suaminya, Sukarno, dan Hatta yang “diculik” para pemuda yang dipimpin Soekarni ke Rengasdengklok. Dalam wawancara dengan Tempo pada 1975, Fatmawati menceritakan kondisi rumah Djiauw ketika pertama kali tiba di sana. “Kotoran babi memenuhi halaman,” katanya.

Tempo/Jati Mahatmaji

Di rumah yang terpencil serta dikelilingi perkebunan singkong dan pepohonan rimbun itu, Djiauw tumbuh. Janto menyebutkan perkebunan yang luas nan subur di bantaran sungai mendorong kakeknya menjadi petani ketika dewasa. Djiauw lebih sering menanam palawija, seperti kacang, jagung, dan umbi-umbian. Tatkala musim panen tiba, sebagian kecil saja dari hasil kebun disimpan untuk kebutuhan keluarga. Sebagian besar dijual ke pasar.

Citarum yang subur dan resik waktu itu menempa naluri dagang Djiauw. Di sepanjang bantaran sungai, rumpun bambu tumbuh rimbun. Djiauw melihat bambu itu bisa diolahnya menjadi duit. Menurut Janto, kakeknya kerap menebangi bambu di bantaran Citarum, lalu merendam -lonjoran bambu di sungai, biasanya lebih dari semalaman. Merendam bambu di lumpur sungai merupakan salah satu teknik pengawetan agar bambu tak mudah lapuk.

Djiauw juga menambang pasir Sungai Citarum. Terhadap hasil galian pasir dan bambu yang telah diawetkan, Djiauw menjualnya di toko material yang terletak di pinggir jalan besar di dekat rumahnya—kini Jalan Raya Tugu Proklamasi. Janto mengatakan toko material itu kongsi kakeknya dengan penduduk setempat, Haji Santim dan Haji Kamal. “Di zamannya, toko material itu tergolong cukup lengkap,” ujar Janto. Jauh sebelum Djiauw wafat pada 1964, toko itu gulung tikar.

Citarum betul-betul menjadi sumber nafkah Djiauw. Waktu itu tak gampang menyeberangi sungai tersebut. Djiauw yang mengepul bambu menyisihkan sebagiannya untuk membuat rakit. Jika sedang tak sibuk berdagang, ia akan mengayuh rakit itu bolak-balik, mengantar warga Rengasdengklok yang ingin menyeberang. Ia tak mematok imbalan terhadap para penumpang.

Janto punya kenangan soal rakit bambu bikinan Djiauw. Menurut dia, kakeknya memiliki kebiasaan mengunjungi kerabat pada hari besar keagamaan. Sebagian besar dari mereka tinggal di tepi Citarum. Pada zaman itu, moda transportasi bermotor masih jarang. Jalan darat pun harus mengitari sungai sehingga membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Maka Djiauw, yang punya sembilan anak dan belasan cucu, biasanya mengajak keluarganya menaiki rakit. Meski saat itu usianya lebih dari 70 tahun, tenaganya masih bedas. Ia masih sering memegang dayung, bergantian dengan anak lelakinya. “Kakek -biasanya akan santai ketika perjalanan searah aliran sungai, tapi ia harus bekerja keras mendayung saat melawan arus,” kata Janto.

Citarum betul-betul menjadi sumber nafkah Djiauw. Waktu itu tak gampang menyeberangi sungai tersebut. Djiauw yang mengepul bambu menyisihkan sebagiannya untuk membuat rakit. Jika sedang tak sibuk berdagang, ia akan mengayuh rakit itu bolak-balik, mengantar warga Rengasdengklok yang ingin menyeberang. Ia tak mematok imbalan terhadap para penumpang.

Kesembilan anak Djiauw didapat dari dua kali pernikahan. Janto tak ingat nama kedua istri kakeknya. Ia hanya mengenal istri kedua sang kakek dengan sebutan Mak Benteng. Panggilan ini diduga terkait dengan daerah asalnya. Perkawinan Djiauw dengan istri pertama—nenek Janto—melahirkan tujuh anak, tiga perempuan dan empat laki-laki. Salah satu anak laki-laki Djiauw bernama Djiauw Nyim Hin, yang merupakan ayah Janto. Adapun dari pernikahan dengan Mak Benteng, Djiauw mempunyai dua anak perempuan.

Janto mengenal kakeknya sebagai orang yang terampil. Ia bisa membuat furnitur serta peti jenazah dan mendapatkan uang dari keterampilannya tersebut. Menurut Janto, keahlian tersebut diperoleh kakeknya secara otodidaktik. Perabot di rumah Djiauw, seperti meja dan kursi, bikinan sendiri. Salah satu mebel buatannya yang tersisa adalah kursi kayu dengan sandaran anyaman rotan. “Empek Djiauw yang menganyam sendiri rotan itu,” ujar Janto. Empek—biasanya panggilan terhadap paman atau lelaki yang lebih tua dalam keluarga Tionghoa—adalah sebutan Janto untuk kakeknya. Menurut Janto, tetangga beberapa kali datang ke rumah kakeknya untuk memesan perabot atau sekadar mereparasi furnitur.

Sumber penghasilan yang beragam membuat hidup Djiauw berkecukupan. Ia mampu membangun tempat tinggal yang terhitung luas di kampung itu. Rumah Rengasdengklok yang pernah disinggahi Sukarno dan Hatta dibangun Djiauw pada sekitar 1920, setelah usahanya berkembang pesat. Dari penghasilannya itu pula Djiauw membeli beberapa petak lahan di tepi Citarum, yang salah satunya seluas lapangan sepak bola. Karena itu, Djiauw dikenal juga sebagai tuan tanah di kampungnya.

Sampai tibalah saat itu. Sekitar tiga windu setelah membangun rumah Rengasdengklok, ia kedatangan tamu penting. Pada Kamis, 16 Agustus 1945, keluarga Djiauw diminta mengungsi oleh serdadu Peta yang bermarkas tak jauh dari rumahnya. Tentara hanya mengizinkan Djiauw seorang yang tinggal. Si empunya rumah kedatangan tamu dari Jakarta: Sukarno-Hatta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo