Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia Sang Perintis Jalan

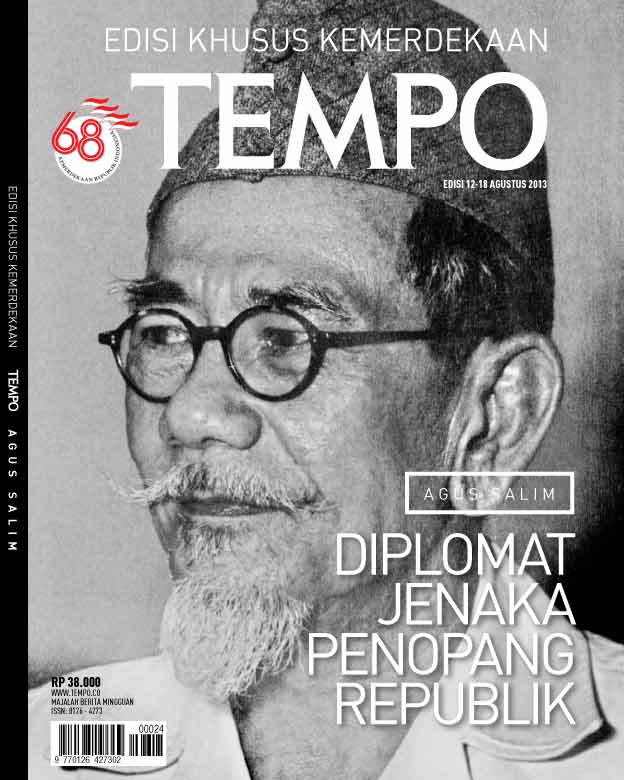

Indonesia dan Mesir meneken perjanjian persahabatan pada 10 Juni 1947—pengakuan de jure internasional pertama atas kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim memimpin delegasi.

GEDUNG Kementerian Luar Negeri Mesir, 10 Juni 1947. Pagi itu, sejak pukul sembilan, delegasi Indonesia yang diketuai Haji Agus Salim, Menteri Muda Luar Negeri dalam kabinet Sjahrir, sudah hadir di ruang tunggu. Bersama Salim, ikut dalam rombongan itu A.R. Baswedan (Menteri Muda Penerangan), Nazir Pamuntjak (pejabat di Kementerian Luar Negeri), H.M. Rasjidi (pejabat di Kementerian Agama), dan R.H. Abdulkadir (pejabat di Kementerian Pertahanan). Agenda hari itu: penandatanganan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir di bidang sosial-ekonomi.

Setengah jam menunggu, rombongan dipersilakan masuk ke ruang kerja Nokhrashi Pasha, Menteri Luar Negeri sekaligus penjabat Perdana Menteri Mesir. Berbincang sebentar, Salim dan Nokhrashi meneken perjanjian: pengakuan de jure Mesir atas kedaulatan Indonesia. Sebelumnya, pada 23 Maret 1947, Mesir merupakan negara pertama di kawasan Timur Tengah yang memberikan pengakuan de facto terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945.

"Lega dan syukur kepada Allah, karena Republik Indonesia pada akhirnya mendapat pengakuan de jure dari dunia internasional," kata Baswedan mengenang peristiwa itu dalam "Catatan dan Kenangan", salah satu artikel dalam Seratus Tahun Haji Agus Salim (1984). "Tak terbayangkan perasaan saya, tak terlukiskan dalam kalimat karena tidak akan pernah sebanding dengan rasa yang menggelora," demikian Baswedan menulis.

Sebelum Agus Salim menandatangani perjanjian persahabatan, Nokhrashi bertemu dengan seorang perwakilan Belanda di Mesir yang nyelonong masuk ke ruangannya. Tamu itu memprotes rencana penandatanganan perjanjian Indonesia-Mesir tersebut dan mengingatkan soal hubungan ekonomi Mesir dan Belanda. Ia juga mengumbar janji dukungan Belanda terhadap Mesir dalam masalah Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Belanda menuding, melalui perjanjian itu, Indonesia mengkhianati Perjanjian Linggarjati, yang mendudukkan Indonesia di bawah Persemakmuran Belanda.

Tapi Nokhrashi tak terpengaruh. Seperti ditulis Baswedan, Nokhrashi menjawab permintaan delegasi Belanda. Katanya, "Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan. Sebab, Mesir selaku negara berdaulat dan sebagai negara yang berdasarkan Islam, tidak bisa tidak, mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini adalah tradisi bangsa Mesir dan tidak dapat diabaikan." Perwakilan Belanda meninggalkan ruangan Nokhrashi dengan raut kecewa. Dalam percakapannya dengan Salim setelah itu, demikian tulis Baswedan, Nokhrashi meminta maaf kepada delegasi Indonesia karena telah membiarkan mereka menunggu, sementara Perdana Menteri bertemu dengan wakil dari Belanda.

Keberhasilan menggaet pengakuan de jure dari Mesir menjadi modal awal bagi Agus Salim dan rombongan. Pengakuan ini menjadi blokade terhadap keinginan Belanda untuk tetap mencengkeram Indonesia. Blokade itu makin tinggi setelah sejumlah negara Arab mengikuti langkah Mesir. Negara-negara itu adalah Libanon (29 Juni 1947), Suriah (2 Juli 1947), Irak (16 Juli 1947), Arab Saudi (24 November 1947), dan Yaman (3 Mei 1948).

"Pengakuan Mesir telah menghancurkan harapan Belanda untuk dapat kembali menguasai Indonesia," kata H.M. Rasjidi dalam Seratus Tahun Haji Agus Salim. Upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia tecermin dalam Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani di Kuningan, Jawa Barat, 25 Maret 1947. Isi perjanjian ini, antara lain, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth (Persemakmuran) Indonesia-Belanda dengan Negeri Belanda sebagai kepala.Dengan adanya pengakuan de facto dan de jure, posisi Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat makin kokoh.

Kunjungan Agus Salim ke negara-negara Arab merupakan misi kunjungan balasan atas kedatangan Muhammad Abdul Mun'im, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, India, ke Indonesia pada 13-16 Maret 1947. Ia menyampaikan keputusan sidang Dewan Liga Arab pada 18 November 1946, yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. "Peran Agus Salim tak bisa dilepaskan dalam memperjuangkan dukungan bagi Indonesia dari negara-negara Arab," kata sejarawan Rushdy Hoesein akhir Mei lalu.

Beres menjalankan misi diplomatik di negara-negara Arab, Agus Salim melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada 10 Agustus 1947, pria kelahiran Koto Gadang, Sumatera Barat, 8 Oktober 1884, ini tiba di lapangan terbang LaGuardia, New York. Saat itu, dengan perantaraan Radio Republik Indonesia Yogyakarta, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan kunjungan resmi kepada Dewan Keamanan PBB. Lembaga internasional itu diminta menerima wakil Indonesia yang diberi kuasa penuh untuk memberikan keterangan jika perseteruan Indonesia dan Belanda dibicarakan.

Selain Agus Salim, delegasi Indonesia adalah Sutan Sjahrir, Charles Tambu, Soedjatmoko, dan Sumitro Djojohadikusumo. Di PBB, Salim memberikan kesempatan kepada Sjahrir, yang jauh lebih muda, untuk berpidato. Ia pun mengungkapkan secara jelas eksploitasi Belanda atas Indonesia. Sjahrir sukses mematahkan satu per satu argumen yang disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Mata dunia pun terbuka terhadap perjuangan Indonesia menggapai kedaulatannya.

Sejarah mencatat, dunia menentang agresi militer Belanda I (21 Juli-5 Agustus 1947) dan membawa persoalan itu dalam persidangan PBB. Rosihan Anwar, dalam buku Sutan Sjahrir: True Democrat, Fighter for Humanity, 1909-1966, menulis, "Tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membicarakan sengketa Indonesia-Belanda sebagai kasus dekolonisasi pertama sejak berdirinya PBB."

Perjuangan Agus Salim dan kawan-kawan di PBB tak ringan. Sebab, saat itu Belanda masih menganggap Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya. Toh, dengan kepandaian diplomasi mereka, sejumlah hasil positif bisa diraih. Antara lain, lahirnya resolusi tentang gencatan senjata dan resolusi pembentukan Komisi Jasa Baik untuk menyelidiki kekejaman Belanda.

Pada 27 Agustus 1947, Agus Salim dipanggil pulang oleh pemerintah Indonesia. Tiga bulan kemudian, pria yang dijuluki "The Grand Old Man" oleh Presiden Sukarno ini memberikan laporan tentang hasil-hasil misi diplomatik yang dipimpinnya dalam sidang kabinet.

Menilik kiprahnya, Solichin Salam, sejarawan dan penulis sejumlah biografi tokoh Indonesia, dalam bukunya, Hadji Agus Salim: Pahlawan Nasional (1965), menilai Salim bukan hanya diplomat ulung, melainkan juga diplomat Indonesia yang pertama. "Dia merintis jalan bagi Indonesia dalam hubungan maupun kegiatan-kegiatan dengan dunia internasional."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo