Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KWEE Thiam Tjing, jurnalis keturunan Cina yang tumbuh dan tinggal di Malang, Jawa Timur, mempunyai beberapa nama pena sebagai penulis lepas di sejumlah media. Di antaranya Tjamboek Berdoeri, merek sabun Alutoi, juga Tangan Majit, yang dipakainya sesuai dengan kebutuhan.

Thiam Tjing, yang lahir pada 9 Februari 1900, adalah saksi yang mencatat tragedi pembantaian puluhan orang Cina di Mergosono serta pembumihangusan Malang pasca-Agresi Militer I Belanda pada Juli 1947. Ratusan—ada yang menyebutkan ribuan—bangunan di kota itu diluluhlantakkan kelompok revolusioner agar tak jatuh ke tangan Belanda.

Thiam Tjing menuliskan reportasenya dengan “basah” dalam buku Indonesia dalem Api dan Bara serta artikel yang dimuat sejumlah surat kabar lokal. Saat sudah sepuh, Thiam Tjing lewat nama samaran Tjamboek Berdoeri berani mengungkap nama pembunuh yang menurutnya bertanggung jawab dalam tragedi Mergosono.

Titik-titik penting Malang yang ditulis Thiam Tjing kembali ditelusuri dalam tur “Napak Tilas 120 Tahun Kwee Thiam Tjing alias Tjamboek Berdoeri” pada 23 Februari 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

***

DENGAN sepeda, Kwee Thiam Tjing, 47 tahun, memboncengkan bibinya. Dua arek ini keluyuran, sementara Malang pada saat itu, 21 Juli 1947, tengah membara. Dari rumah mereka di bagian selatan Malang, Thiam Tjing mengayuh sepeda hingga ke pusat kota, tepatnya ke Balai Kota, yang berhadapan dengan Taman Jan Pieterszoon (Jan Pieterszoon Coenplein). Kawasan yang dibangun Belanda pada 1922 setelah Malang menjadi kotamadya (gemeente) itu vital karena merupakan pusat pemerintahan. Di sekitarnya terdapat gedung Hogere Burgerschool yang sekarang menjadi sekolah menengah atas negeri, kediaman panglima militer, Hotel Splendid, dan kantor Dinas Topografi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mereka memutari Alun-alun Bundar, yang kini disebut warga Bundaran Tugu. Berseliweran begitu, nyali Thiam Tjing sebenarnya tak tebal-tebal amat. Apalagi yang terbakar di depan matanya adalah bangunan sebesar Balai Kota. Begitu pula bibinya, yang waswas terkena ledakan dan pecahan kaca dari gedung. Namun rasa penasaran mendorong Thiam Tjing menerabas huru-hara. Dia pergi setelah ikut mengamankan sanaknya ke area pecinan di dekat Kelenteng Eng An Kiong. Namun keingintahuan dan kenekatannyalah yang membuat reportasenya sebagai jurnalis begitu “basah” dan mendalam. “Mereka menjadi saksi pembumihangusan Malang,” kata sejarawan Pusat Studi Budaya dan Laman Batas Universitas Brawijaya, F.X. Domini B.B. Hera, yang biasa disapa Sisco, di Malang, akhir Februari lalu.

Kelompok revolusioner memakai taktik bumi hangus ketika kalah dalam serangan besar-besaran tentara Belanda pada Juli 1947. Instruksi itu diteken Panglima Divisi VII/Untung Suropati Jenderal Mayor Imam Soedja’i. Api kemudian melahap sejumlah bangunan monumental di Malang. Salah satunya Balai Kota. Pertimbangannya, marka tanah Kota Malang itu adalah simbol supremasi politik sipil. Sisco menduga bangunan itu dihancurkan sebagai penanda bahwa gedung pemerintahan tak boleh jatuh ke tangan Belanda. Gedung Balai Kota baru dibangun kembali pada 1952 dan diresmikan Presiden Sukarno tahun berikutnya.

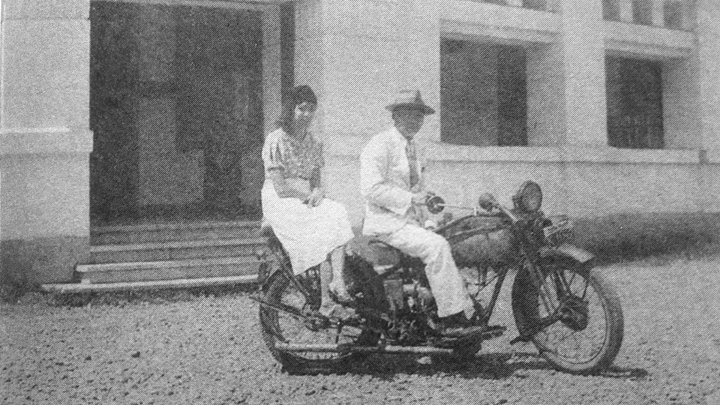

Kwee Thiam Tjing bersama pacar yang kemudian menjadi istrinya, Nie Hiang Nio, di depan Gedung Societeit, Jalan Buring, Malang, 1930-an./ Buku Indonesia Dalem Api Dan Bara

Lebih dari 70 tahun berlalu, lanskap Malang tak betul-betul berubah. Setidaknya tak berbeda jauh dengan yang dituliskan Thiam Tjing dalam bukunya, Indonesia dalem Api dan Bara, dan kumpulan reportasenya dalam Menjadi Tjamboek Berdoeri. Dalam dua buku itu, Thiam Tjing, wartawan lepas sejumlah surat kabar, mencatatkan semua peristiwa yang dia lihat dan alami langsung. Bahasanya legit. Ia runtut bertutur, tenang, kadang jenaka, dan meretas jarak sehingga obyektif. Termasuk saat ia menuliskan peristiwa pembakaran Balai Kota dan kondisi Malang dalam tragedi Mergosono, yang kemudian disusuri lagi dalam tur “Napak Tilas 120 Tahun Kwee Thiam Tjing alias Tjamboek Berdoeri” di Malang, 23 Februari 2020.

Hajatan Komunitas Bambu yang dipandu Sisco itu ingin melihat lagi proses revolusi Indonesia, termasuk praktik pembumihangusan Malang lewat lensa mata Kwee Thiam Tjing alias Tjamboek Berdoeri. “Ini penting agar kita bisa menjaga memori soal dekolonialisasi, juga menggali lagi apa yang mungkin tercecer dan belum diketahui banyak orang,” ujarnya. Selama tur, Sisco dan sejarawan Komunitas Bambu, JJ Rizal, menuturkan relevansi tiap lokasi yang disambangi baik dengan Tjamboek Berdoeri maupun kondisi Malang sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Balai Kota menjadi destinasi pertama karena merupakan pusat kota, dan di sinilah kita bisa menangkap pemandangan hilir-mudik warga kota dengan leluasa. Dari balkon lantai kedua Balai Kota, kita juga bisa menikmati siluet Gunung Arjuna di kejauhan serta deretan pohon rimbun yang ditanam lebih dari seabad lalu. Dari Balai Kota, tur yang diikuti belasan orang dari beragam latar belakang profesi ini menyambangi Wisma Tumapel, Plaza Sarinah Malang, Kelenteng Eng An Kiong, Rumah Sakit Panti Nirmala, Cor Jesu, dan Hotel Shalimar.

Penduduk etnis Tionghoa dipaksa pindah ke daerah Blimbing, Malang, oleh TNI, sekitar 1947-1948./ Buku Indonesia Dalem Api Dan Bara

Sebagian tur dilakoni dengan berjalan kaki karena jarak satu titik dengan yang lain relatif dekat, kadang menumpang mobil angkutan kota. Namun, karena hanya sehari, sejak pagi hingga sore, tur melewatkan sejumlah lokasi penting yang beberapa kali muncul dalam buku Thiam Tjing. Misalnya rumah pertamanya di Jalan Sulawesi (Celebestraat), rumah keduanya di Blimbing yang kini menjadi Hotel Megawati, Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Museum Brawijaya, juga makam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).

Di Museum Brawijaya, tersimpan tank AM Track yang ditunggangi serdadu Belanda dalam Agresi Militer. “TRIP berhasil membunuh pengemudi dan merampas tank ini,” tutur pemandu museum, Hasan Bukhori, saat ditemui pada akhir Februari lalu. Sejarawan Universitas Negeri Malang, M. Dwi Cahyono, menjelaskan bahwa pertempuran terjadi di sepanjang Jalan Salak. Sebanyak 35 prajurit TRIP gugur dihantam meriam dan granat musuh. Jenazah para prajurit itu dimakamkan dalam satu liang lahad di kompleks pemakaman TRIP. Namun bagian itu tak ditulis Thiam Tjing. Sisco menduga penyebabnya adalah Thiam Tjing tak bisa menjangkau wilayah pertempuran atau ia berfokus pada keselamatan keluarganya.

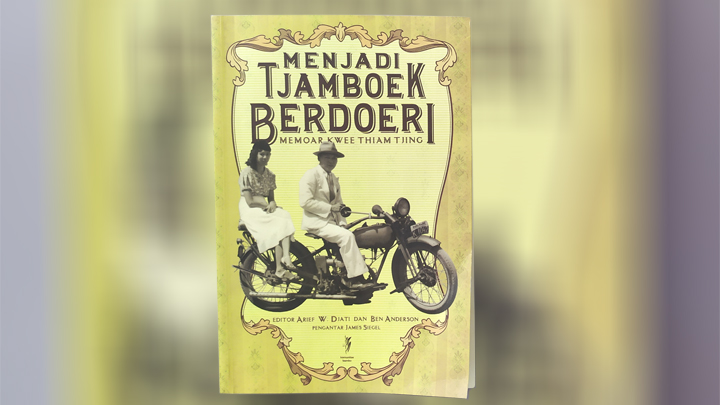

Pengumpul naskah sekaligus editor buku Menjadi Tjamboek Berdoeri, Arief W. Djati, menganggap napak tilas titik-titik utama kehidupan Thiam Tjing penting sebagai refleksi perjalanan revolusi negeri ini. Terlebih sebagai jurnalis, Thiam Tjing gigih menyusuri banyak tempat dan menjadi tangan pertama yang menuliskan tragedi pembantaian puluhan orang Tionghoa di Mergosono. “Setelah dia ‘berteriak’, baru organisasi Tionghoa pada masanya merespons,” ucapnya.

Sampul buku Menjadi Tjamboek Berdoeri, Memoar Kwee Thiam Tjing./KITLV

Arief menganggap kelihaian serta ketajaman Thiam Tjing dalam menulis terasah oleh jam terbang. Bapak seorang putri itu juga punya trik “jembatan keledai” yang bisa memantik ingatan lamanya dalam menuliskan satu peristiwa. Adapun keberanian Thiam Tjing, Arief melanjutkan, pada masa itu bisa dibilang susah ditandingi. “Dia nekat, walau beberapa kali masuk bui karena tersandung delik pers dan terkena banyak dakwaan,” ujar Arief, yang tengah menyusun buku biografi Kwee Thiam Tjing.

Penjara tak menumpulkan sikap kritis Thiam Tjing. Ia bahkan makin vokal ketika menulis untuk harian Indonesia Raya milik Mochtar Lubis dengan nama samaran. Selain Tjamboek Berdoeri, ada belasan nama pena yang dipakai Thiam Tjing, yang sempat sepuluh tahun tinggal di Malaysia. Di antaranya Indonesier, yang ia pakai saat menulis soal Aceh; Tangan Mayit, yang ia gunakan untuk mengungkap rahasia keluarga; juga merek sabun ketika itu, Alutoi.

•••

WISMA Tumapel, yang dulu bernama Hotel Splendid, menjadi persinggahan kedua tur Tjamboek Berdoeri. Hotel bergengsi pada masanya ini berada di sebelah barat Balai Kota dan bisa digapai dengan berjalan kaki dari Alun-alun Bundar. Begitu tiba di kawasan yang kini dikelola Universitas Negeri Malang itu, kita akan sulit mencium jejak kedahsyatan masa lalu Wisma Tumapel. Bangunan ini terlihat sedang dalam perbaikan dengan bekas semen di lantai dan cat temboknya yang baru. Bahkan kosen dan daun jendelanya yang berbahan kayu solid tampak gres. Garis usianya pun kabur oleh lapisan ubin dan plafon anyar.

Rekonstruksi bangunan berumur 94 tahun ini disayangkan Sisco. “Untuk sebuah bangunan bersejarah, renovasi Wisma Tumapel semestinya tidak sampai mengubah fisik,” tuturnya. Dalam perbaikan ini, Wisma Tumapel pun mendapat tambahan ornamen, seperti kubah, serta kaca jendela baru. Sementara dulu berwarna-wani, kaca jendelanya kini hanya polos transparan.

Wisma Tumapel menjadi destinasi kedua tur karena, di tengah kecamuk perang, Kwee Thiam Tjing dan bibinya melewati ruas Jalan Tumapel dengan bersepeda. Keduanya sempat menengok ke arah bangunan ini sembari ngebut menggowes sepeda meninggalkan pusat kota. Ketika itu, Hotel Splendid bernama Hotel Negara. Hotel itu dibangun pada masa penjajahan Belanda dan terbagi menjadi dua. Yang pertama masih menjadi Hotel Splendid hingga kini. Sedangkan bagian kedua beberapa kali beralih fungsi, termasuk menjadi kantor pemerintahan Kota Malang pada 1944.

Satu dekade setelahnya, Wisma Tumapel menjadi tempat tinggal dosen Universitas Airlangga sampai kemudian difungsikan sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Malang yang diresmikan Menteri Pendidikan ketika itu, Mohammad Yamin. Yamin adalah kerabat Sutan Adam Bachtiar, rektor pertama IKIP Malang. Walau bangunan tersebut terus beralih fungsi, hingga kini warga setempat masih menyebut daerah sekitarnya Splendid.

Sisa kejayaan Wisma Tumapel baru terendus bila kita sejenak berdiam di lorong lantai dua bangunan tersebut. Suara bising kendaraan bermotor di luar pagar digantikan bunyi aliran air kali yang menenangkan. Dan, bila melongok ke bawah, kita tak cuma bisa menjumpai bantaran Sungai Brantas, tapi juga pepohonan lebat yang menyejukkan. Kamar-kamar di area ini dulu menyandang gengsi berbeda karena pengunjung mendapat suguhan audio dan visual sekaligus. “Bentang bunyi di sini memang istimewa, tak bisa ditemukan di hotel besar lain di Malang,” kata Sisco.

Pada awal beroperasi, Hotel Splendid dipimpin pebisnis hotel Belanda bernama Christian Mulie. Di bawah Mulie, Hotel Splendid menjadi tempat favorit untuk pertemuan asosiasi pengusaha, seperti pebisnis gula dan tembakau. Banyak juga yang datang dan menginap di sana untuk berlibur. Terlebih Malang punya bentang alam elok yang membuatnya dijuluki Paris van East Java. Tarif menginap di kamar-kamar berfasilitas mewah Hotel Splendid berkisar 5-9 gulden. Adapun tarif parkir garasi mobil di sana setengah gulden. “Tergolong mahal pada zamannya,” ujar Sisco. Namun, sayangnya, garasi itu dihancurkan dalam perbaikan yang berlangsung sejak 2016. Kini, Universitas Negeri Malang sedang menjajaki kerja sama dengan manajemen Hotel Ubud untuk pengelolaan gedung berbasis warisan budaya.

•••

MALANG pada 1940-an disibukkan oleh urusan skala nasional. Pada November 1946, kota ini menjadi tuan rumah kongres kedua Partai Sosialis Indonesia. Pada 1947, giliran kongres Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat berlangsung di Societeit Concordia, tempat nongkrong dan dansa-dansi yang kini menjadi Plaza Sarinah. Kongres itu memutuskan sikap Indonesia terhadap Perjanjian Linggajati. Pada tahun yang sama, di Malang digelar kongres pertama Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia dan kongres kedua Persatuan Wartawan Indonesia, yang menunjuk Usmar Ismail sebagai ketua.

Dengan adanya sekian banyak kegiatan, otomatis banyak tokoh penting keluar-masuk Malang pada masa itu. “Arus mobilitas entah sipil, politik, militer, intensif sekali,” ucap Sisco. Namun derap itu mendadak terhenti ketika Belanda berhasrat menduduki sejumlah titik di Indonesia. Kebanyakan daerah itu adalah kota pelabuhan, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, juga Cirebon. Di antara titik-titik tersebut, Malang, yang dulu ibu kota Karesidenan Pasuruan, adalah satu-satunya daerah pedalaman yang diincar Belanda. Salah satu alasannya, kota ini menjadi jalur penting distribusi sejumlah komoditas, seperti kopi dan tembakau. Hal ini pula yang membuat Malang punya banyak stasiun kereta api.

Hotel Splendid Malang, 1920./ kltv

Setelah itu, ruang publik di Malang seperti menjadi ajang pertarungan wacana. Ketika Belanda menguasai Malang, pohon beringin di alun-alun ditebang untuk digantikan dengan jalur trem. Di dekat sana juga didirikan tugu bertulisan nama-nama orang Belanda yang tewas dalam perebutan kekuasaan di Malang. Saat Indonesia kembali berkuasa, tugu itu dihancurkan. Kontestasi ruang juga terjadi di Taman Chairil Anwar di Kayutangan. Pada masa Belanda, taman itu disulap dengan pajangan foto Ratu Wilhelmina untuk merayakan ulang tahunnya. “Ini seperti simbol penaklukan kolonial atas rakyat,” kata Sisco. Kwee Thiam Tjing juga menuliskan soal ini dalam buku Indonesia dalem Api dan Bara.

Pertarungan ruang antara gerilyawan dan Belanda juga berlangsung di Biara Ursulin dan kompleks sekolah Cor Jesu. Petang itu, dari rumahnya, Thiam Tjing melihat asap kelabu menyembul dari arah Cor Jesu, yang disebutnya zusterschool atau asrama perempuan. “Dia langsung teringat neneknya yang tinggal di sekitar situ,” kata Kepala SMA Katolik Cor Jesu, Agatha Ariantini, saat ditemui di kantornya, akhir bulan lalu.

Keesokan harinya, Thiam Tjing mengayuh sepeda ke sekolah Cor Jesu. Ia menyaksikan dan mencatat bagaimana bangunan gagah itu luluh-lantak. Saja ke Tjelaket (nama daerah Biara Ursulin dan Cor Jesu) menjambangi Mama Tjang saja. Neneknja jang tinggal dengan saja poenja Tjik (bibi). Sesampainja di sana ternjata doegaan saja tidak keliru karena Zusterschool jang besar itu terbakar habis (halaman 328 Indonesia dalem Api dan Bara).

Wisma Tumapel yang dulunya adalah bagian dari Hotel Splendid Malang, 23 Februari lalu./Tempo/Isma Savitri

Sebelum kampus Cor Jesu ditelan api, pemimpin suster ketika itu, Laurence Luther, mendapati kompleksnya ditandai dengan cat merah oleh gerilyawan TRIP. Tanda itu ibarat penanda bara akan menyala di sana, sebagai bagian dari perlawanan terhadap Belanda. Menurut Agatha, tanda cat merah itu pada akhirnya menyelamatkan para suster biara, juga siswa sekolah yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto tersebut. “Tidak ada korban luka ataupun jiwa karena semua sudah menyelamatkan diri sebelum sebagian besar area ini rata dengan tanah,” tuturnya.

Namun peristiwa itu sangat memukul Laurence Luther dan para biarawati yang sejak 1900 menginisiasi biara dan kapel di kompleks tersebut. Setelah peristiwa pembakaran, yang tersisa hanya kapel yang masih gagah hingga kini. Bangunan yang dirancang Westmaas dari Surabaya itu segera dibangun kembali pada 1951 karena pada zamannya menjadi pusat pendidikan di Malang. Kaidah interior dan arsitektur yang sebelumnya digunakan diterapkan kembali. Di antaranya ornamen berbentuk busur di jendela yang menyimbolkan persembahan kepada Tuhan. Ubin lama pun sebagian masih digunakan. Sebagian kecil hilang dalam proses renovasi.

Yang menukil perhatian peserta tur Tjamboek Berdoeri adalah bekas noda di lantai lorong lobi kampus Cor Jesu. Agatha mengatakan, sampai sekarang, tak ada penjelasan sahih tentang warna merah tua kecokelatan di lantai tersebut. “Ada yang bilang itu bekas jilatan api, tapi ada juga yang berspekulasi noda itu sebagai darah,” katanya.

Gedung Rumah Sakit Panti Nirmala, dulunya RS Tiong Hwa Ie Sha, di Malang, Jawa Timur, 23 Februari lalu./Tempo/Isma Savitri

Tak hanya sekolah dan tempat ibadah, rumah sakit pun turut dibumihanguskan kelompok revolusioner. Dalam buku Indonesia dalem Api dan Bara, Thiam Tjing menuliskan bagaimana Rumah Sakit Tiong Hwa Ie Sia, yang kini bernama Panti Nirmala, bergelut dengan api. Ketua Umum Yayasan RS Panti Nirmala Himawan Loekito menyebutkan Thiam Tjing, yang bersepeda ke arah Kota Lama, melihat rumah sakit tersebut dibumihanguskan. Begitu pun rumah keluarga Cina di sebelahnya. Lewat tikoengan jang mendjoeroes ke Kidoel Pasar, kembali saja lihat ada tiga rumah Tionghoa mendjadi oempannja api, sedangkan pabrik beras di sampingnja djoega djadi koerban. Saja heran kenapa rumah itu pada dibakar, tapi saja tidak pikir apa-apa (halaman 329 Indonesia dalem Api dan Bara).

RS Tiong Hwa Ie Sia ikut berperan pada masa revolusi karena menampung para pengungsi, terutama keluarga Cina, yang menjadi korban pertempuran Surabaya. Begitu pun dalam tragedi Mergosono, RS ini menampung perempuan, anak-anak, juga bayi. Sedangkan para lelaki Cina di Malang diangkut ke Mergosono serta Gadang, dan tak pernah kembali. Keberadaan para perempuan dan anak-anak pengungsi ini juga dikisahkan Thiam Tjing dalam Indonesia dalem Api dan Bara. Ia menyebutkan sebagian dari mereka sempat tinggal di rumahnya, sebelum kemudian didakwa menjadi mata-mata Belanda dan dihabisi dalam tragedi berkode pembunuhan “Sate Cino”.

Bagian ini dituturkan Thiam Tjing dengan bahasa yang tegang sekaligus pilu. Katanya, ketika itu, jalanan lengang. Tak ada satu pun orang yang dijumpainya. Sesampai di dekat pintu rel kereta api, Thiam Tjing kaget. Sebab, kawasan itu disterilkan dengan kawat berduri. Seantero jalanan Mergosono dan Kebalen Wetan penuh pemuda yang membawa senjata di tangan: bambu runcing, granat, juga senapan. Tapi saja tida mempoenjain rasa takoet, bole djadi sebab tida pikirkan itoe. Kerna perhatian saja meloloe ditoedjoehkan pada orang-orang Tionghoa jang katanja dibawa oleh pemoeda-pemoeda (halaman 330-331 Indonesia dalem Api dan Bara).

Eksterior kampus Cor Jesu dan Biara Ursulin di Malang, 23 Februari lalu./Tempo/Isma Savitri

Himawan menjelaskan, RS Panti Nirmala sudah didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya, tapi hingga kini belum disetujui. Setelah peristiwa bumi hangus, RS ini mengalami perubahan luas dan bangunan. Namun bangunan lamanya masih dipertahankan dan ornamennya, seperti ukiran inisial nama RS di kaca pintu, diduplikasi. “Bangunan lama yang ada di bagian belakang RS ini tidak kami bongkar,” ujarnya.

Sekitar 5 kilometer dari RS Panti Nirmala, berdiri The Shalimar Boutique Hotel di Jalan Cerme, kawasan elite Malang. Hotel yang didominasi warna putih ini sejak 1930-an menjadi tempat kongko-kongko bergengsi di Malang dan kerap disambangi pengunjung dari beragam latar belakang etnis, berbeda dengan Societeit Concordia, yang sempat keras melarang pribumi menginjakkan kaki di sana. Menurut Sisco, Hotel Shalimar bisa jadi jauh dari sentimen rasisme karena sempat menjadi markas organisasi Freemason. Karena itu, wajar bila Thiam Tjing dan istrinya pun mengakses tempat bergaya arsitektur Nieuwe Bouwen ini dan bergaul dengan kawan-kawan mereka di sana.

Namun, terlepas dari keterbukaan Hotel Shalimar, Thiam Tjing dikenal sebagai sosok yang senang bergaul dan supel. Dia seorang kosmopolit yang mudah membaur karena menguasai banyak bahasa, seperti Jerman dan Belanda. Thiam Tjing juga lantang bersuara tentang ketidakadilan yang dialami orang Cina kala itu, tapi pada saat yang sama tetap kritis terhadap kalangan tersebut. Saking luwesnya pergaulan Thiam Tjing, dia selalu lolos dari ancaman dalam tiga zaman kekuasaan: Belanda, Jepang, dan warga kotanya sendiri. Pada zaman Belanda, Thiam Tjing bahkan sempat menjadi sersan. Hal itu bukan bentuk pembelaannya terhadap pemerintah kolonial, tapi ia ingin membekali diri dengan kemampuan militer. Jurnalis yang wafat pada akhir Mei 1974 ini memilih menjadi orang bebas.

ISMA SAVITRI, EKO WIDIANTO

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo