Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

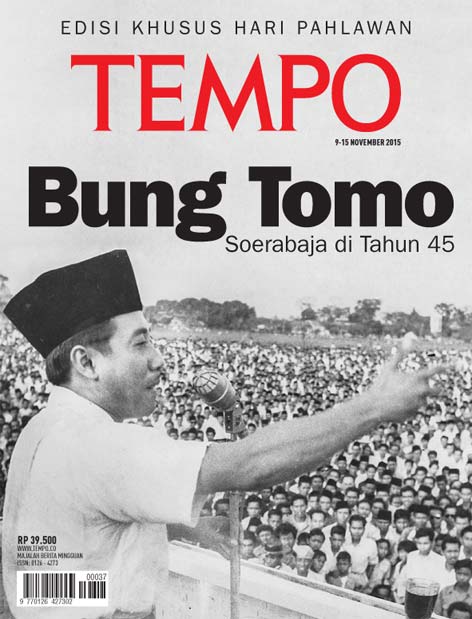

Propaganda di Pertempuran Surabaya

Radio Pemberontakan menjadi ujung tombak agitasi yang membakar semangat rakyat. Sadar pentingnya media elektronik dalam komunikasi massa, pidato Sutomo terdengar hingga Yogyakarta.

Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah

yang dapat membikin secarik kain putih, merah dan putih,

maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga...

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!

(Bung Tomo, Surabaya, 9 November 1945)

GELEGAR suara itu membuat seisi kota bergerak. Para laskar terus berjuang menghalau tentara Sekutu dari tanah Surabaya. Darah tempur mereka terbakar oleh orasi Bung Tomo yang disemburkan dari sebuah bilik radio di Jalan Mawar, Surabaya. Dari bilik radio itu pula agitasi dan propaganda Sutomo menjadi menu tiap hari warga Surabaya sejak Oktober hingga November 1945.

"Pidato itu disiarkan tiap hari pukul setengah enam sore," kata Sulistina, istri Sutomo. Kalau tidak ada radio di rumah, orang menyemut di sekitar tiang pengeras suara yang tersebar di berbagai penjuru Surabaya.

Sutomo menamai radio tersebut Radio Pemberontakan. Di buku Bung Tomo: Dari 10 Nopember 1945 ke Orde Baru, Bung Tomo memberi nama Radio Pemberontakan karena cara radio tersebut didirikan penuh semangat pemberontakan.

Siaran radio itu bermula dari kecemasan Sutomo saat berkunjung ke Jakarta, satu bulan sebelumnya. Dengan mata kepala sendiri, ia menyaksikan pasukan Sekutu bebas menggertak pasukan Indonesia. Bendera Belanda berkibar di tangsi-tangsi militer bekas Jepang. Sukarno-Hatta memilih jalan diplomasi karena pasukan Indonesia tak berdaya dan minim pasokan senjata.

Tidak ingin virus itu menular ke Surabaya, Sutomo ingin agar semangat revolusi warga Surabaya tetap menyala. Apalagi mereka baru memperoleh 60 ribu pucuk senjata hasil rampasan dari gudang Jepang. Salah satu caranya: menjaga semangat rakyat melalui agitasi dan propaganda. Siaran radio itu sekaligus untuk mengingatkan warga Surabaya akan kedatangan Sekutu.

Pulang ke Surabaya, Sutomo mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) pada 12 Oktober 1945. Besoknya, Radio Pemberontakan disiarkan pertama kalinya. Pembentukan badan dan radio itu terpampang di harian Soeara Rakjat, yang terbit besok paginya.

Namun, menjelang siaran, Ketua Komite Nasional Indonesia di Surabaya, Doel Arnowo, dan residen Sudirman belum mengeluarkan izin. Pintu Radio Surabaya tertutup bagi Sutomo. Doel baru datang ke stasiun radio setelah dijemput laskar BPRI sekitar pukul 19.30.

Saat pertama kali bersiaran, Sutomo grogi. Ini siaran live pertamanya. Dia memulai orasinya dengan basmalah. Pikirannya melayang ke Jakarta. Dia tumpahkan semua sumpah serapah Sekutu kepada Indonesia. "Aku lupa berada di studio sendirian," ujarnya. Ia membayangkan beribu-ribu orang mendengarkan pidatonya.

Keringat membanjiri wajah Bung Tomo setelah pidato usai. Banyak orang menilai pidato Sutomo tidak berbeda dengan Bung Karno. Presiden Sukarno memang menjadi idola Bung Tomo. Sutomo kecil pernah diajak kakeknya, Notosudarmo, mendengar orasi Sukarno di Gedung Nasional Indonesia, Surabaya, pada 1930-an. "Karena itu mungkin dia meniru," kata Sulistina, kini 90 tahun. Ia menambahkan, semua pidato suaminya tidak ditulis. "Ia tidak pernah latihan. Spontan mengalir dari otaknya."

Seusai pidato perdana, Doel Arnowo berpesan agar pemancar Radio Pemberontakan dirampungkan secepatnya. Sebab, Radio Surabaya hanya untuk siaran resmi. Berkat sentuhan Hasan Basri, tenaga teknik Antara, pemancar Radio Pemberontakan beroperasi dalam hitungan hari. Dari tengah kota di Jalan Mawar, suara Bung Tomo bisa didengar tiap sore sampai batas kota. Daya pancarnya berlipat ganda setelah Hasan memasang pemancar besar milik Angkatan Laut Jepang—yang rusak saat diboyong.

Sepekan sejak Radio Pemberontakan mengudara, Radio Republik Indonesia Surabaya, Malang, Solo, dan Yogyakarta me-relay siaran agitasi itu tanpa persetujuan pemerintah pusat. "Ini menunjukkan pimpinan RRI sangat nasionalis," ujar Bambang Sulistomo, putra kedua Bung Tomo.

Walhasil, pendengarnya meluas. Pidato-pidato Bung Tomo membuat banyak pemuda Bekasi datang ke Surabaya untuk memperoleh senjata. Dalam orasinya, arek Suroboyo ini juga kerap mengajak para santri angkat senjata. Layaknya di pesantren Jawa Timur, dia menyebut ulama sebagai "kiai".

Radio Pemberontakan kian menggebrak setelah K'tut Tantri, yang baru keluar dari penjara Jepang dengan tuduhan mata-mata, bergabung pada awal November 1945. Perempuan Amerika Serikat berdarah Skotlandia itu menyiarkan pidato dalam bahasa Inggris. "The Indonesians will never accept your term, even if you bomb Surabaya to the ground and kill every woman and child. If you go through with it, you will add black page indeed to British history," demikian pernyataan K'tut Tantri pada 9 November 1945, menanggapi ultimatum Sekutu mengenai pelucutan senjata rakyat Surabaya.

Radio Pemberontakan juga menjalankan fungsi jurnalistik. Misalnya saat Muriel Stuart Walker—nama asli K'tut—mewawancarai tentara Belanda yang dijebloskan ke penjara setelah menyamar sebagai tentara Gurkha Inggris dengan menggelapkan wajah.

Saat Sekutu menghujani Surabaya dengan bom pada 10-12 November, K'tut, 47 tahun, bertahan di markas Radio Pemberontakan di Jalan Mawar. Adapun Bung Tomo pindah ke Malang dan melakukan siaran dari sana. Menurut K'tut, Surabaya tidak aman bagi Sutomo. "Tentara Sekutu menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang berhasil menangkapnya," ujar K'tut.

Saat Surabaya dibombardir serdadu Inggris, Bung Tomo tidak sekali pun menghentikan orasinya. Pidatonya diputar berulang-ulang. "Darah pasti banyak mengalir. Jiwa pasti banyak melayang. Tetapi pengorbanan kita ini tidak akan sia-sia, Saudara-saudara. Anak-anak dan cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah, pasti akan menikmati segala hasil perjuangan kita ini," begitulah sekelumit isi pidatonya pada 10 November 1945.

Di tengah pertempuran, Bung Tomo beberapa kali keceplosan membocorkan posisi para pejuang kepada musuh. Pada pertempuran 28-30 Oktober 1945, misalnya, dia memperingatkan markas di Undaan bahwa meriam yang mereka lontarkan nyasar ke wilayah kawan. Tanpa banyak cingcong, tentara Sekutu langsung menghajar posisi laskar yang terletak 3,5 kilometer di utara Jalan Mawar itu.

Contoh lain saat rencana Serangan Umum Surabaya, 23 November, terendus Sekutu satu hari sebelumnya. Saat itu tentara dan laskar Indonesia, yang sejak 10 November dalam posisi bertahan, mengambil inisiatif menyerang. Modalnya: tenaga baru dari berbagai sudut Jawa Timur plus barisan santri yang siap mati syahid.

Namun kobaran semangat Radio Pemberontakan membuat sekutu, yang sudah menguasai sebagian besar Surabaya, memperkuat seluruh lini pertahanannya. Sejak malam hingga subuh, lontaran mortir dan peluru membuat pasukan Indonesia kocar-kacir. "Posisi kami ketahuan," ucap Soemarsono, 94 tahun, pemimpin Pemuda Republik Indonesia, saat ditemui akhir September lalu. Organisasi yang dipimpinnya merupakan laskar terbesar di Surabaya dengan jumlah anggota 3.500 dan 2.000-an senjata.

Dituduh bikin hancur operasi, Sutomo tidak ambil pusing. "Memangnya saya gila, memberi tahu posisi pasukan kepada musuh," katanya, seperti ditirukan Bambang Sulistomo. Menurut Bambang, tudingan tersebut merupakan ekses dari persaingan antarlaskar yang kerap terjadi pada masa itu.

Meski terjadi pro dan kontra, sulit membayangkan pertempuran Surabaya tanpa pidato berapi-api Sutomo. Menurut sejarawan Rushdy Hoesein, Sutomo jeli memanfaatkan tiga faktor sehingga ia dikenang banyak orang. Salah satunya: ia sadar peran strategis media elektronik dalam komunikasi massa. "Mungkin dia satu-satunya orang yang saat itu menyadari pentingnya radio bagi perjuangan," ujar Rushdy, yang mengenal Bung Tomo saat pergerakan mahasiswa 1966.

Kemampuan berorasi Sutomo, kata Rushdy, tergolong rapi—baik struktur maupun tata bahasanya. Kemampuan pidato itu didapat dari ilmu penyiaran yang ia peroleh saat mengikuti kursus menjadi wartawan Domei, badan berita bentukan Jepang yang menjadi cikal-bakal Antara. Yang menjadi ciri khas lainnya, Bung Tomo memulai dan menutup setiap pidatonya dengan lagu Tiger Shark karya Peter Hodgkinson asal Inggris, lagu Hawaii yang populer pada masa itu.

Faktor penting lainnya adalah kejelian pidato Sutomo dalam mengutip Resolusi Jihad yang ditelurkan Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945. Resolusi itu mengajak kaum santri ikut turun ke medan perang. Ketiga faktor tadi, menurut Rushdy, menjadikan Bung Tomo tokoh sentral dalam agitasi dan propaganda pertempuran Surabaya.

Di mata Rushdy, Sutomo seperti Joseph Goebbels, menteri propaganda Jerman pada Perang Dunia II. Sutomo dan Goebbels sama-sama bertubuh pendek. "Goebbels orangnya kecil, tapi bisa menjadikan Hitler sosok raksasa," katanya. Sedangkan Bung Tomo berhasil memompa perjuangan arek-arek Surabaya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo