Menjadi lurah di pedesaan Jawa bisa sangat menyenangkan. Kaya, berkuasa, dan disegani. Anda mendapat imbalan tanah bengkok yang bisa menghidupi keluarga dua-tiga generasi. Dan karena kaya, Anda bisa mengawetkan kursi kekuasaan, jika perlu seumur hidup.

Untuk kepentingan yang lebih praktis, Anda tak perlu basah menyeberangi sungai; orang-orang akan mengangkut Anda dengan tandu.

Tapi, itu dulu.

Di Jawa, setelah Soeharto turun, sebagian lurah mungkin masih kaya, tapi mereka tak lagi berwibawa. Bahkan takut. Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, misalnya, ratusan lurah dan aparat desa ramai-ramai mendatangi Kantor DPRD setempat Juli lalu. Mereka meminta jaminan keamanan dan politik. Tak mengherankan: satu dari setiap dua lurah di kabupaten itu bertubi-tubi menghadapi tuntutan mundur dari warganya. Tepatnya: 115 dari 227 desa di situ digoyang demonstrasi.

Jaminan keamanan? Mereka tak mau konyol. Di Gresik, masih Jawa Timur, rakyat menyandera seorang lurah, bahkan berikut camatnya. Di Pandeglang, Jawa Barat, massa membakar kantor kelurahan. Dan di Balige, Sumatra Utara, sebuah rombongan yang terdiri atas camat, kapolsek, dan danramil dihadang warganya. Namun mereka lolos dari keroyokan.

Tak hanya lurah dan camat. Dari Jawa Timur hingga Sulawesi Utara, dari Aceh hingga Irianjaya, para bupati dan bahkan gubernur juga menjadi sasaran (lihat Menggugat Raja-Raja Kecil).

Dan kenapa tidak? Jika presiden bisa dipaksa turun oleh demonstrasi massa, kenapa tidak penguasa-penguasa yang lebih kecil. Dan begitulah, "rumah kartu" Orde Baru, yang sepintas tampak raksasa dan kukuh, serta-merta rontok setelah satu kartu asnya dilorot.

Prof. Soehardjo Sosrosoehardjo, seorang guru besar tata negara Universitas Diponegoro, Semarang, menyatakan risau ketika menanggapi pertanyaan Kompas (16 Juli 1998) tentang demo yang marak hingga desa-desa itu. "Masalahnya makin serius dan jika tidak dicegah secara terpadu akan merambah dan menjurus ke tindak kriminal," katanya. "Bahkan saya melihat kemungkinan ada yang mengorganisasi."

Adalah mustahil mengorganisasi gerakan rakyat yang begitu luas itu. Teori konspirasi?dalih "sapu jagat" yang selama Orde Baru banyak dipakai sebagai kedok bagi kemalasan berpikir?ternyata telah begitu merasuk bahkan di kalangan para akademisi. Meski begitu, Soehardjo benar ketika mengatakan bahwa gejolak di desa-desa itu merupakan akibat dari "melemahnya sistem dan mekanisme pemerintahan desa".

Pemerintahan desa, seperti juga pemerintahan kota dan provinsi, larut oleh begitu dominannya pemerintah pusat.

Untuk satu hal, Soeharto tidak belajar dari kekeliruan Soekarno. Sistem "Demokrasi Pancasila" yang diluncurkannya, seperti "Demokrasi Terpimpin" Bung Karno, hanyalah alat, betapapun mungkin mulia tujuannya, untuk mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya seorang. Diktatorial, monolit, sentralistis, dan terstruktur dengan ketat.

Seperti pendahulunya, Soeharto terjerat oleh apa yang disebut Bung Hatta sebagai "hukum besi" sejarah dunia: "Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang-seorang tidak lama umurnya. Apabila sang diktator sudah turun, sistemnya akan roboh dengan sendirinya, seperti rumah dari kartu."

Dalam kasus Soeharto, "tidak lama umurnya" itu berarti 32 tahun. Diilhami oleh kredo pembangunan yang kemudian disakralkan, Orde Baru adalah sebuah mesin dengan satu tombol terpusat untuk bisa menjamin kelancaran fungsinya. Tak hanya secara horizontal munculnya oposisi dan koreksi ditiadakan?lewat pemandulan partai-partai dan parlemen. Secara vertikal, dari lapis ke lapis, dari pusat hingga desa-desa, keragaman juga ditabukan.

Dari program bimas (untuk swasembada pangan) hingga keluarga berencana, dari proyek inpres hingga transmigrasi, pembangunan seolah menjadi benda mati yang tak boleh ditafsirkan. Penyatuan Golkar plus Korpri (mesin politik plus birokrasi) dari presiden hingga camat, dan bahkan kepala desa, telah menjamin penyeragaman yang lengkap. Dan sistem komando militer?dari Pangab/Menhankam hingga babinsa?menjamin keseragaman itu diterapkan, jika mungkin lewat senjata, dari pusat hingga desa-desa.

Sukses Orde Baru dalam banyak program pembangunan tentu saja bisa dinisbahkan pada sistem kekuasaan yang padu itu. Bahkan, sebagai konsep yang mulia, pembangunan adalah juga berarti ekses serta korban. Pembangunan menghasilkan koruptor yang kaya lewat proyek dan kontrak pemerintah. Pembangunan mencetak raja-raja kecil di atas penderitaan banyak orang. Pembangunan juga menegaskan pemilahan ekonomi antara orang kaya dan mereka yang tergusur.

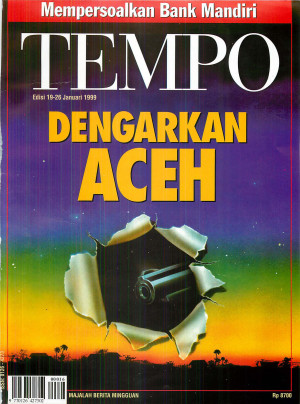

Konsep pembangunan yang sentralistis juga memicu keresahan dalam bentuk lain: kecemburuan antarprovinsi. Sejumlah provinsi yang kaya akan sumber alam?seperti Aceh dan Irianjaya?merasa menjadi sapi perah bagi Jakarta. Keresahan di daerah selama ini, menurut Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid, "Merupakan pelampiasan dari frustrasi yang panjang, karena selama ini mereka tidak pernah memperoleh wewenang yang cukup untuk menikmati kekayaan" (lihat wawancara Ryaas Rasyid).

"Irja hanya menghasilkan pendapatan, tapi tidak berhak menikmatinya. Semua masuk ke kas pemerintah pusat," kata mantan gubernur Irja Barnabas Suebu dalam sebuah wawancara dengan majalah Matra. Konsep pembangunan terpusat juga menihilkan kemungkinan kreativitas bahkan kejeniusan lokal. "Aturan yang sama dan berlaku seragam, tanpa melihat kondisi tiap-tiap daerah, dapat menguntungkan daerah tertentu dan sangat merugikan daerah lain," kata Suebu (lihat tabel).

Orientasi yang terlalu berat ke Jawa, ditimpai oleh program transmigrasi yang karitatif, justru potensial meledakkan ketegangan yang lebih laten di daerah-daerah, khususnya luar Jawa. "Kalau gulanya ada di Jawa, ya semutnya ada di sana semua! Kami cuma dikirimi semut miskin, ya transmigran itu," kata Suebu. Tak hanya kekayaan alamnya disedot, daerah justru kian terbelakang oleh brain drain para pemudanya yang lari ke Jakarta.

Keseragaman dan pentingnya restu dari atas hanya menyisakan sedikit pilihan bagi politisi daerah yang berani seperti Suebu: mengikuti irama kekuasaan yang ditabuh dari Jakarta, atau tersingkir. Suebu hanya sebentar, dia digantikan oleh gubernur yang lebih akomodatif.

Sistem terpusat Orde Baru menyisakan hanya satu cara untuk menambal borok-boroknya: represi. Baik politik maupun militeristik. Konsep massa mengambang telah mencerabut seluruh kesadaran politik yang memungkinkan orang, hingga desa-desa, membela hak-haknya. Kampanye depolitisasi yang kental (Golkar tidak pernah disebut partai politik, dan Harmoko atau Siti Hardiyanti Rukmana bukan politisi) telah menghilangkan peluang orang untuk mengoreksi para pemimpinnya.

Berbeda dengan imajinasi orang tentang dunia yang damai, subur, gemah ripah loh jinawi, banyak desa telah menjadi panggung berdarah?dari Lhoksumawe, Waduk Kedungombo, hingga Timika. Tiadanya lembaga swadaya masyarakat, liputan pers, dan sorotan internasional seperti di Jakarta, penindasan dan kekerasan di daerah justru jauh lebih mencekam.

Betapapun mencemaskan, keresahan di desa-desa itu sekarang, yang kadang diwarnai oleh "tindak kriminal", sebenarnya bisa dipahami sebagai cermin hancurnya hukum dan keteraturan semu yang selama ini dipaksakan. Hukum dan keteraturan itu, seperti seluruh bangunan "rumah kartu" Orde Baru, telah kehilangan daya bujuk. Dan masyarakat seperti dicemplungkan ke dalam frustrasi serta kekosongan arah.

Bagi mereka yang pesimistis, gejolak itu sering dipandang sebagai pengantar ke arah kekacauan yang lebih besar?dengan darah mengalir di mana-mana seperti diramalkan oleh para ahli nujum politik belakangan ini. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat, khususnya dari kalangan militer tempat obsesi terhadap keseragaman begitu kental, memandangnya sebagai biang disintegrasi.

Bagi yang optimistis, kegelisahan itu menandai iklim pancaroba menuju situasi yang lebih baik. Masyarakat mengalami keresahan yang perlu untuk mencapai keseimbangan baru.

Waktulah, dan kedewasaan politik para pendiri partai-partai, yang kelak akan membuktikan mana yang lebih benar dari dua pandangan itu. Di satu sisi, puluhan dan bahkan ratusan partai baru yang kini muncul akan membuat suasana politik lebih menegangkan, khususnya di desa-desa. Namun, jika dikelola dengan baik, kemajemukan itu akan mengembalikan kesadaran politik yang lama hilang. Kesadaran untuk menentukan nasib dan mengoreksi para penguasa.

Dan betapa ironis: setelah setengah abad merdeka, banyak orang kini harus belajar demokrasi dari awal lagi, dari tingkat pemerintahan terendah.

Farid Gaban dan Ahmad Fuadi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini