Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

USMAR Ismail masih bocah setingkat sekolah menengah pertama waktu itu. Seorang anak lelaki belasan tahun yang merantau ke Padang untuk melanjutkan sekolah ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs dan menumpang tinggal di rumah kakaknya. Beberapa kali sepekan, kakak dan kakak iparnya pergi menonton film yang kala itu masih berupa film bisu. Bocah itu menanti di rumah dengan sabar. Begitu kakak-kakaknya pulang, Usmar biasanya langsung menodong mereka dengan sejumlah pertanyaan. “Pertanyaan pertamanya selalu bagaimana tukang pianonya?” ucap Alwi Dahlan, keponakan Usmar yang tinggal serumah dengannya waktu itu, mengenang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tukang piano yang dimaksudkan Usmar adalah pemain musik yang mengiringi adegan demi adegan dalam film bisu dengan cermat. Permainannya disesuaikan dengan dinamika adegan dalam layar. Maka pemain piano menjadi unsur penting tersendiri untuk sinema kala itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam ingatan Alwi, sedari kecil Usmar sudah tertarik pada berbagai unsur film. Tak cukup mengikuti jalannya cerita, dia gemar menyelidiki bagaimana pemain piano mengiringi film serta mengamati lambang-lambang yang muncul dalam film. Sesekali, jika Usmar turut menonton ke bioskop, dapat dipastikan dia akan memilih tempat duduk terdepan, dekat dengan layar dan “tukang piano”. “Jadi dari SMP saja dia sudah memikirkan film yang penuh dengan perlambangan,” kata Alwi, yang kini berusia 88 tahun.

Usmasr Ismail (kedua kanan) dan Gayus Siagian (kiri) di Belanda, 1951. Dok. Perpusnas/Sinematek Indonesia

Selain menggemari film, Usmar kecil sangat menyukai randai, pertunjukan tradisional Minangkabau yang memadukan teater, silat, musik, dan dendang. Dia selalu mencari-cari pertunjukan kelompok randai yang biasanya berlangsung pada hari-hari pasar di Padang. Nantinya, Usmar memproduseri salah satu judul pada era film bersuara yang pekat diwarnai unsur randai, Harimau Tjampa (1953). Bukan kebetulan pula bahwa salah satu penulis film itu adalah Alwi Dahlan, yang mengikuti jejak Usmar di dunia film dan menjadi penulis skenario beberapa film Usmar. Tiga Dara (1956), yang sangat populer, juga ditulis Alwi bersama Usmar.

Usmar mengajak Alwi menulis skenario saat keponakannya itu merantau ke Jakarta dan tinggal di rumahnya. Sebelumnya, Alwi suka menulis cerita pendek dan artikel karena sedari bangku sekolah menengah atas menjadi wartawan majalah Siasat yang didirikan Rosihan Anwar. Usmar memberinya sebuah buku tipis tentang dasar-dasar menulis skenario. “Saya diwajibkan menonton tiga-empat kali seminggu, macam-macam film,” tutur Alwi, yang pada 1998 menjabat Menteri Penerangan dalam kabinet terakhir Soeharto. “Pulang nonton, Usmar akan mengajak diskusi tentang bagaimana akal para sutradara dan penulis film itu menuangkan cerita ke dalam gambar.”

Bocah pemerhati pianis dalam pemutaran film bisu itu pada akhirnya memang tumbuh sebagai orang besar dalam sinema kita. Usmar memproduksi film pertama Indonesia sebagai negara berdaulat, memprakarsai berdirinya Akademi Teater Nasional Indonesia, mendirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia, dan seterusnya. Hingga tahun ini, 100 tahun setelah kelahirannya dan 50 tahun sesudah maut menjemputnya, kita masih merayakan jejak-jejak yang ditinggalkan bapak perfilman nasional itu.

Usmar Ismail (ketiga kiri) bersama Amar dan aktris lainnya, pada 1961. Dok. Perpusnas/Sinematek Indonesia

Sudah lumrah diketahui bahwa Usmar menganggap Darah dan Doa (The Long March, 1950) sebagai anak pertamanya. Film itu menjadi judul perdana dari Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini), perusahaan produksi film pertama Indonesia yang diinisiasi Usmar. Darah dan Doa ditayangkan di Istana Negara beberapa bulan setelah Presiden Sukarno menempati Istana Merdeka. Dalam tulisannya yang berjudul “Film Saja yang Pertama” di majalah Intisari edisi 17 Agustus 1963, Usmar mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sebelumnya membuat dua film untuk perusahaan produksi Belanda, South Pacific Film Corporation. Yang pertama berjudul Harta Karoen (1949) berdasarkan tonil Si Bachil oleh Molière, lalu Tjitra yang diangkat dari lakon sandiwara yang ditulis sendiri oleh Usmar pada 1943. “Tapi saya tak dapat mengatakan bahwa kedua film itu adalah film saya, karena pada waktu penulisan dan pembuatannya saya banyak sekali menerima petunjuk yang tak selalu saya setujui dari pihak produser,” tulis Usmar.

Tjitra mendapat sambutan hangat dari penonton dan media massa. Film ini juga dibuat dengan perlengkapan yang sudah cukup mumpuni pada masa itu sehingga unggul dari segi kualitas teknis. Kendati begitu, bagi Usmar, film itu hanya mengingatkannya pada kekangan terhadap kreativitas yang ia alami. Maka Usmar memilih menyebut Darah dan Doa sebagai film perdananya karena pengerjaan film itu seratus persen di bawah kendalinya. “Saya sendiri, selain dari produser-sutradara-penulis skenario, sering kali harus menjadi sopir, kuli angkut, makeup man, pencatat skrip, asisten sendiri,” ucapnya dalam tulisan itu.

Sutradara Usmar Ismail berbincang dengan Rock Hudson ketika ia berada di Hollywood, pada 1950-an. Dok. Perpusnas

Darah dan Doa diproduksi dengan ongkos Rp 350 ribu, biaya yang cukup mahal karena rata-rata ongkos produksi film pada periode itu sebesar Rp 100 ribu. Cerita film diusulkan oleh Sitor Situmorang, tentang long march perwira Tentara Nasional Indonesia dari timur ke barat Pulau Jawa. Film ini kental dengan patriotisme, tapi tak luput pula memotret sisi kemanusiaan tokoh utamanya, Sudarto, seorang prajurit yang terseret arus revolusi. Usmar menyebut produksi film ini sebagai suatu ambisi besar karena menjadi film pertama tentang revolusi Indonesia. “Kalau dapat, rasanya hendak dirangkul seluruh kejadian besar yang baru saja berlangsung itu dalam satu film yang sempurna,” tulis Usmar.

Usmar memperlakukan film itu ibarat orang tua melepas anak sulungnya ke luar rumah untuk pertama kali. Jantungnya berdebar kencang ketika film itu pertama kali dipertunjukkan di Istana. Saat menonton pun Usmar dengan tekun memperhatikan kesalahan-kesalahan teknis yang ia lakukan. Dengan bangga dia menyebut film ini sebagai film pertama yang sepenuhnya diselesaikan oleh anak-anak Indonesia, baik dari sisi teknis-kreatif maupun pertanggungjawaban ekonomi. Ini pula film pertama yang mempersoalkan kejadian-kejadian yang bersifat nasional. Begitu monumentalnya Darah dan Doa hingga tanggal pengambilan gambar pertama film itu, 30 Maret, sampai hari ini kita peringati sebagai Hari Film Nasional.

•••

TAK lama setelah lahir Darah dan Doa, Usmar Ismail merilis film bertema perjuangan lain berjudul Enam Djam di Jogja. Dibintangi Del Juzar, R. Sutjipto, dan Aedy Moward, film ini merekam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Usmar juga mengangkat kisah para veteran seusai perang kemerdekaan dalam Lewat Djam Malam (1954). Sejumlah film yang diproduksi Usmar pada masa awal berdirinya Perusahaan Film Nasional Indonesia memang pekat dengan nilai patriotisme dan kepahlawanan angkatan bersenjata.

Anak sulung Usmar, Nureddin Ismail, memandang periode perjuangan kemerdekaan dan revolusi memang menjadi periode paling berpengaruh dalam karya-karya Usmar. Ayahnya terlibat langsung dalam perang kemerdekaan, bahkan menjadi tentara pejuang dengan pangkat mayor pada masa revolusi. “Karena beliau orang film, jadi perjuangannya juga dilakukan melalui film,” kata Nureddin dalam wawancara lewat Zoom.

Usmar Ismail (kanan) memberi arahan kepada Wahid Chan dan Risa saat menyutradarai film Krisis, 1953. Dok. Perpusnas/Sinematek Indonesia

Tema perjuangan bersenjata dalam film Usmar pernah menjadi kajian Budi Irawanto, pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang juga penulis buku Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia. Budi menilai film-film perjuangan Usmar cenderung mengedepankan karakter manusiawi para pejuang meski pendekatannya berbeda-beda, sebagaimana terlihat dalam Darah dan Doa; Enam Djam di Jogja; Pedjuang (1959); Toha, Pahlawan Bandung Selatan (1962); dan Anak-anak Revolusi (1964).

Dalam Lewat Djam Malam, Usmar menunjukkan upaya kontemplasi atas kehidupan para bekas pejuang. Namun, dalam Pedjuang, perjuangan bersenjata malah dipandang sinis oleh karakter kelas menengah meski pada akhirnya karakter pejuang tetap mendapat kelebihan karena Usmar memperlihatkan karakter pejuang yang hanya memiliki satu mata kaki tetap diterima oleh karakter perempuan dengan penuh cinta. Begitu pula dalam film Toha, Pahlawan Bandung Selatan, yang menunjukkan heroisme sosok Toha (sebelumnya digambarkan sebagai karakter biasa) yang berhasil meledakkan gudang mesiu Belanda di Bandung. “Barangkali kecenderungan Usmar pada perjuangan bersenjata yang militeristik itu tak bisa dipisahkan dari latar belakang keterlibatannya yang langsung dalam perang kemerdekaan di mana ia aktif di Badan Penyelidik Chusus,” tutur Budi lewat wawancara tertulis kepada Tempo.

Di sisi lain, jika kita melihat perjalanan karya Usmar secara keseluruhan, salah satu pola yang muncul dengan kentara justru pergulatannya untuk membuat film yang laku dan diterima pasar atau film yang mengartikulasikan gagasan-gagasannya. “Sebagai pebisnis, tentu amat wajar jika ia menginginkan filmnya diterima penonton secara luas, mengingat investasi yang ditanamkannya. Tapi, di sisi lain, keterlibatan dia dalam pelbagai organisasi politik menunjukkan komitmennya pada persoalan sosial dan politik,” ujar Budi.

Usmar Ismail dan Logo Perfini, di Jakarta. Dok. Tempo

Perhatian Usmar pada film yang juga dapat berhasil secara komersial tampaknya makin terbangun setelah dia melanjutkan studi film ke Amerika Serikat. Pada 1951, Usmar mendapat beasiswa dari Rockefeller Foundation untuk belajar di University of California, Los Angeles. Dalam tulisannya yang berjudul “Orang-orang Hollywood: Hanya dengan Optimisme Studio Film Dapat Dibangun”, Usmar mengungkapkan pandangannya tentang betapa untuk membuat sebuah film yang belum tentu dapat sukses sudah harus dikeluarkan sejumlah uang yang besarnya bisa mengagetkan “orang-orang dagang” biasa. Namun, di Amerika, Usmar justru menemukan, “Dalam hal Hollywood, ternyata optimisme dan antusiasme telah mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda.”

Sepulang dari sana, Usmar mencoba membuat sesuatu yang populer. Lahirlah Kafedo (1953) yang berusaha mengkompromikan sisi idealismenya dengan komersialisme. Film ini masih berkisah tentang pemuda pejuang pada masa revolusi fisik, tapi berbalut kisah cinta segitiga. Karya Usmar berikutnya, Krisis, bahkan berhasil menjadi film box office hingga dibuatkan sekuel yang berjudul Lagi-lagi Krisis pada 1955. Kedua film ini adalah drama komedi yang tetap bermuatan kritik sosial atas krisis perumahan yang terjadi setelah Ibu Kota makin ramai didatangi orang. Anak Usmar, Nureddin, turut menjadi karakter pendukung dalam film Krisis.

Kesuksesan besar berikutnya datang bersama Tiga Dara, yang tayang perdana pada 24 Agustus 1957. Film musikal tentang tiga saudara perempuan yang berebut cinta ini bertahan selama delapan minggu berturut-turut di layar bioskop seluruh Indonesia. Film ini menjadi produk Perfini paling moncer dengan omzet Rp 10 juta, sementara ongkos produksinya Rp 2,5 juta.

Setelah itu, Usmar melaju makin kencang dengan mengeluarkan satu-dua judul film hampir setiap tahun. Sebut saja Bayangan di Waktu Fajar (1960); Toha, Pahlawan Bandung Selatan (1962); Anak-anak Revolusi (1964); Asrama Dara (1962); Anak Perawan di Sarang Penyamun (1962); Amor dan Humor (1961); Liburan Seniman (1965); serta Ya Mualim (1968).

Usmar Ismail (kanan) di lokasi syuting salah satu filmnya. Dok. Perpusnas/Sinematek Indonesia

Namun krisis kembali melanda perjalanan berkarya Usmar pada masa transisi kekuasaan ke Orde Baru. Salah satu yang menjadi keresahan utama Usmar adalah membanjirnya film asing di pasar lokal. Dalam Perfilman Nasional Tahun 1970, Usmar mencatat pada tahun itu jumlah film impor telah meningkat hingga dua kali lipat dibanding masa sebelum terjadinya Gerakan 30 September 1965. Sedangkan bioskop hanya bertambah sedikit, itu pun hanya di kota besar. Usmar mendesak pemerintah Soeharto mengambil tindakan untuk melindungi film Indonesia. “Sudah waktunya diadakan lagi kuota impor dan screen time quota bagi film-film Indonesia,” Usmar menuntut.

Kerisauan Usmar terhadap perubahan rezim itu juga tecermin pada pilihan tema yang ia angkat dalam film-filmnya. Budi Irawanto memandang ada kecemasan terhadap ideologi “pembangunanisme” yang dihadirkan rezim Orde Baru sehingga Usmar membuat film yang menyoal gelombang modernisasi, seperti dalam Big Village (1969), Bali (1970), dan Ananda (1971). “Film-film terakhir Usmar cenderung mengkhotbahkan moralitas di tengah gelombang perubahan yang dibawa oleh modernisasi,” ucap Budi.

Sejumlah orang mencatat, hari-hari menjelang kematian tiba-tiba Usmar pada 2 Januari 1971 penuh dengan peristiwa yang boleh jadi memberatkan hatinya. M.H. Yusuf dalam tulisan di Majalah Film pada Januari 1991 menuturkan saat-saat terakhirnya bersama Usmar. Beberapa hari sebelum kepergiannya, Usmar bertolak ke Italia untuk mengurus Bali yang digarap bersama oleh Perfini dan perusahaan film Italia, UGO Film. Dia hendak mengambil salinan film untuk diedarkan di Indonesia, tapi ternyata tak ada kejelasan. Usmar pulang ke Indonesia dengan perasaan tertipu. “Kepada saya Pak Usmar mengatakan kalau kita bekerja sama dengan Italia harus jelas, terinci, dan zakelijk,” tulis Yusuf.

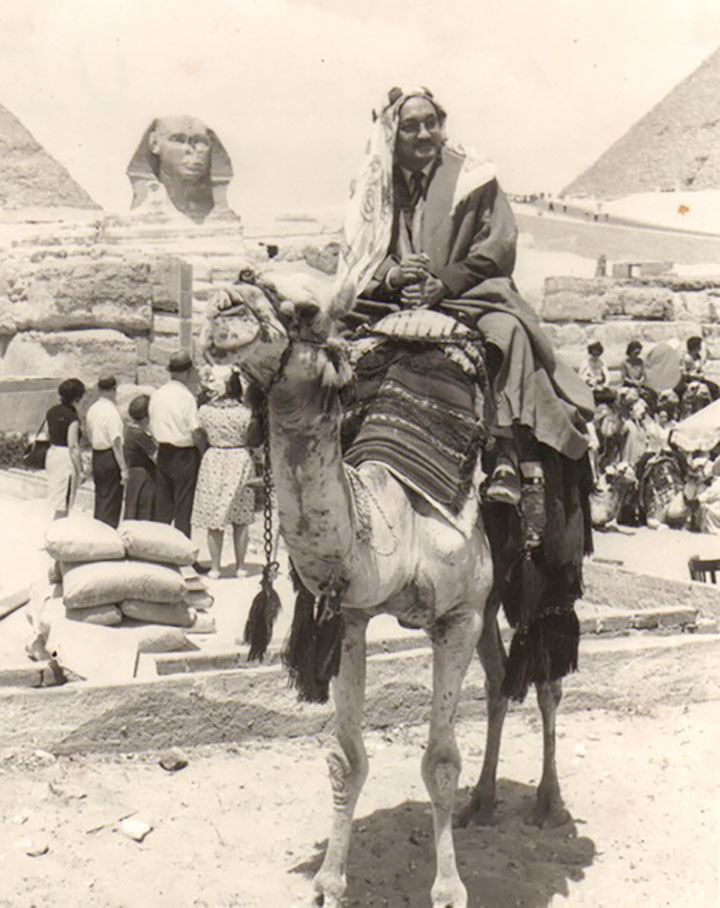

Usmar Ismail, saat pembuatan film Tauhid di Mesir, Mei 1964. Dok. Perpusnas/Sinematek Indonesia

Begitu kembali ke Tanah Air, Usmar mendapat pukulan berikutnya. Tepat pada 31 Desember 1970, dia harus memecat seratus lebih karyawannya di PT Ria Sari Show dan Restaurant Management di Miraca Sky Club, Sarinah, Jakarta. Miraca adalah klub malam pertama di Jakarta yang dikelola Usmar. Klub tersebut bangkrut setelah tiga tahun beroperasi dan malam tahun baru itu harus menjadi acara perpisahan Usmar dengan para pekerjanya.

Namun keluarga Usmar membantah kabar bahwa peristiwa-peristiwa itu membuat Usmar tertekan. Sebagaimana diingat Heidy Ismail, putri Usmar, sang ayah diduga hanya kelelahan pada hari-hari terakhir hidupnya. “Ayah saya di saat terakhir kerjanya seperti mengejar target,” kata Heidy dalam wawancara lewat Zoom.

Usmar pada saat itu memang tengah dalam masa produksi film Ananda, yang ternyata menjadi film terakhirnya. Film tentang seorang gadis yang terjerumus dalam pergaulan kelam kota besar ini pada akhirnya melejitkan nama pemeran utamanya, Lenny Marlina. Usmar sendiri menyebut Lenny sebagai aktor yang ia cari-cari selama 20 tahun menggeluti dunia film. Usmar dan Lenny sedang merampungkan dubbing dialog film Ananda di studio Perfini pada 31 Desember itu, beberapa jam sebelum tahun berganti. “Saat itu Pak Usmar duduk di bangku panjang, mungkin karena terlalu letih beliau tertidur,” tulis asisten sutradara Usmar dalam film Ananda, Syamsul Fuad, yang menulis untuk Pos Film Minggu bertanggal 13 Januari 1991. “Suatu saat, tepat menjelang ‘take’ tiba-tiba terdengar, Pak Usmar saya bangunkan.”

Usmar masih menghadiri pesta tahun baru pada malam itu. Dia tak banyak berbicara, tapi turut menari dan berfoto bersama para tamu yang hadir: sanak saudara, karyawan, orang-orang perfilman, dan sejumlah pejabat yang dekat dengannya. “Yang agak lain dari biasanya ialah kami, orang-orang yang dekat dengan beliau, tidak boleh jauh-jauh. Dia mengajak hampir semua bawahannya berfoto bersama,” tulis M.H. Yusuf.

Sehari setelah tahun berganti, Usmar pergi. Begitu cepat ia wafat karena perdarahan di otaknya. Kepergian itu mengejutkan dan membuat banyak orang berduka. Namun kita tahu, warisan Usmar masih hidup hingga hari ini. “Kami bangga dan berterima kasih, setelah 50 tahun kematiannya, almarhum masih dikenang dan karya-karyanya masih dianggap relevan,” ujar Heidy.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo