Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

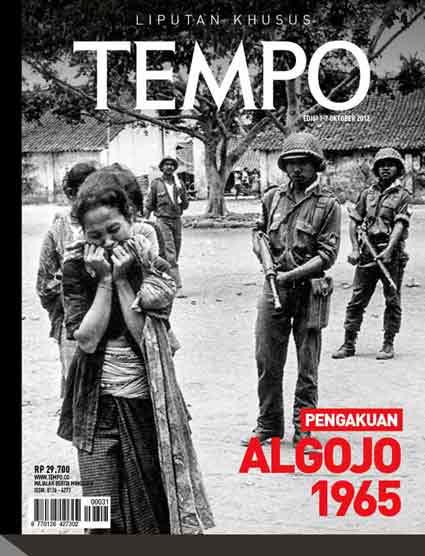

Setelah tragedi politik 1965, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menggelar Operasi Kalong dan Operasi Trisula. Mereka menangkap, menahan, dan menginterogasi orang-orang yang dituduh PKI di berbagai tempat.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo