LIECHTENSTEIN bukanlah negeri dongeng. Ia negara kecil

berpenduduk 21 ribu, terletak di Eropa Barat. Tapi lebih lima

puluh tahun yang silam ia ditolak masuk menjadi anggota Liga

Bangsa-Bangsa. Bukan karena tak memenuhi syarat sebagai negara

berdaulat. Bahkan negara itu secara de jure telah banyak diakui

negara lain. Ia juga telah menutup perjanjian dengan beberapa

negara. Ia punya pemerintahan yang stabil. Negeri itu juga punya

batas-batas negara yang pasti. Tapi karena luas wilayahnya yang

amat kecil, penduduk yang sedikit serta posisi geografisnya.

Lieihtenstein telah menyerahkan beberapa atribut kedaulatannya

kepada negara-negara lain. Swiss misalny dalam dinas Pos dan

Bea Cukai. Juga di bidang diplomatik, pengadilan banding, serta

mempergunakan mata uang.

Liechtenstein juga tak punya tentara. Fakta ini dianggap

sebagai penyebab ketidakmampuan negara itu untuk menjalankan

kewajiban Internasional sebagaimana disebut dalam Covenant

LBB. Menurut para penulis hukum internasional baik Covenant

LBB maupun piagam PBB menunjukkan dengan jelas bahwa hanya

negara berdaulat penuh dan punya kemampuan untuk memenuhi

kewajiban imternasional yang dapat diterima sebagai anggota.

Stephen M. Schwebel, anggota Dewan Redaksi Majalah hukum

internasional yang terkemuka menilai sikap lBB itu sebagai

mencerminkan tanggung jawab internasional yang tinggi. Lebih

daripada sikap Majelis Umum PBB tahun 1971 ketika badan ini

menyetujui masuknya Qatar, bersama-sama dengan Bahrain dan

Bhutan ke dalamnya. Mengapa sikap kedua organisasi itu berbeda?

tanya anggota Redaksi American Journal of International itu.

Liechtenstein. kata Schwebel yang juga Deputi Legal Aviser,

State Department AS itu. pada tahun 1920 telah lebih 200 tahun

merdeka. Sedang Qatar pada 171 baru merdeka beherapa minggu.

Liechtenstein memang lebih kecil (62 mil persegi) dari Qatar (4

ribu mil persegi). Penduduk Qatar 80 ribu, juga lebih besar

dari Liechtenstein. Tapi negara terakhir ini berindustri tinggi

dan kaya di bidang pertanian,sedang Qatar hanya mengandalkan

minyaknya (189.348.000 barel selama 1974). Negara pertama

bebas buta huruf sedangkan di Qatar masih banyak yang belum bisa

membaca menulis. Yang pertama punya pengalaman dalam hubungan

internasional, sedang negeri kecil di Timur Tengah itu boleh

dikatakan nol -- walaupun karena minyaknya ia adalah anggota

OPEC.

Masih untung Qatar dan Bahrain (195 ribu jiwa, 231 mil

persegi), biar kecil-kecil tapi punya minyak. Ada sebilangan

lagi negara yang lebih kecil dari keduanya baik dari sudut

penduduk, sumber-sumber alam serta wilayah. Mereka lahir

sejalan dengan menderasnya proses dekolonisasi setelah PD II.

Merekapun segera mengurus keanggotaan di PBB. Tak heran kalau

jumlah anggota badan dunia cepat meninggi. Dari hanya puluhan di

tahun 1950-an. menjadi 144 hingga 1975 (lihat daftar). Dan

sekitar 2/3-nya adalah negara-negara yang merdeka setelah PD II.

Walaupun keanggotaan di PBB tak menjadi syarat bagi berdaulatnya

negara, tapi negara-negara baru merasa. bahwa keanggotaan di

lembaga internasional itu merupakan pengakuan terakhir bagi

kemerdekaan mereka. Perdana Menteri Mauritius (negara

berpenduduk 810 ribu yang juga memperjuangkan prinsip nusantara

seperti Indonesia) di tahun 1968 berkata di PBB bahwa dengan

diterimanya negerinya sebagai anggota. "tuan-tuan telah

mentahbiskan Mauritius secara resmi ke dalam status sebagai

negara yang merdeka dan berdaulat". Sedangkan Menlu Singapura

tiga tahun sebelumnya menyatakan bahwa bagi Gambia (370 ribu

penduduk) dan Maldive ( 100 ribu) "keanggotaan di organisasi ini

merupakan dukungan dari kedaulatan dan integritas mereka

sebagai bangsa.

Masih ada lebih 50 negara mini yang masih di luar menunggu

ke-sempatan bisa masuk. Tapi ada yang memang tak mau masuk,

seperti Western Samoa (114.000 penduduk) Tonga ( 71.472 ) dan

Nauru. Rupanya mereka menuruti beberapa negara mini Eropa yang

sudah tua: Liechtenstein, San Marino (18.360 penduduk, luas 64

km persegi). Monaco ( 21.873 manusia di daerah 22 km persegi)

serta kota Vatikan (1000 orang, 1/2 km persegi wilayah). Tidak

masuk PBB bukan berarti tidak dapat masuk lain-lain asosiasi

internasional. Mereka tetap berwenang untuk mengadakan

perjanjian dengan negara-negara lain.

Sebagai produk dekolonisasi setelah PD II negara-negara baru ini

dalam banyak hal punya kepentingan yang amat berbeda. Bahkan

bertentangan dengan negara-negara yang sudah mapan. Mereka

misalnya harus membina perekonomian sementara arus perekonomian

internasional memberat kepada negara-negara yang sudah maju.

Maka, ekonomi dunia harus ditata kembali, kata mereka.

Tak heran kalau negara-negara maju, terutama yang di Barat.

merasakan momok kekuatan sekitar 2/3 dari 144 angota PBB itu.

Perimbangan kekuatan sudah berobah. PBB bukan lagi PBB Barat

seperti di tahun 1950-an, tapi PBB Dunia ketiga, seperti kata

Ruslan Abdulgani (TEMPO ,20 Desember 1975 ). Dan itu mungkin,

karena PBB menganut prinsip persamaan (equality): satu negara,

besar atau kecil, punya satu suara.

Terutama AS yang kelihatan amat khawatir makin membanyaknya

negara-negara kecil ini masuk PBB. Setiap satu masuk, tambah

satu suara bagi kelompok yang disebut sebagai dunia ketiga itu

Permohonan Swaziland (Afrika) untuk masuk ke PBB menghidupkan

kembali persoalan negara mini di organisasi bangsa-bangsa itu di

tahun 1968 Swaziland (287 ribu jiwa) bersama rekannya dari

Afrika yang juga baru merdeka, Equatorial Guinea (281 ribu jiwa)

ternyata lancar saja diterima di PBB, tanpa ada yang memberikan

komentar mengenai kecilnya wilayah mereka. Sementara itu

Washington Post pada 26 September 1971 mempertanyakan apa yang

harus dibuat PBB dengan negara-negara mini itu?

Dan tahun yang lalu Kissinger marah-marah tentang apa yang

dikatakannya sebagai "tirani" dunia ketiga itu. Waktu itu

kelompok mayoritas itu tak tanggung-tanggung menghantam Israel,

supaya keluar dari PBB dan memukul Afrika Selatan agar negara

putih di benua Afrika itu keluar dari sidang-sidang MU PBB.

Kissinger juga menambahkan, bahwa bangsa-bangsa baru merdeka

dari Asia, Afrika dan merika Latin itu telah memaksa

negeri-negeri industri untuk memenuhi keinginan ekonomis mereka

yang tak realistis.

Masih banyak isyu lain. Misalnya tuduhan bahwa"zionisme" sama

dengan "imperialime". Dan adalah atas alasan takut kalah suara

maka AS dan Uni Soviet dalam Konperensi Hukum Laut PBB III yang

masih belum kelar itu mengusulkan dipakainya sistim konsensus

dalam pengambilan keputusan. Keputusan tentu saja lambat

tercapai.

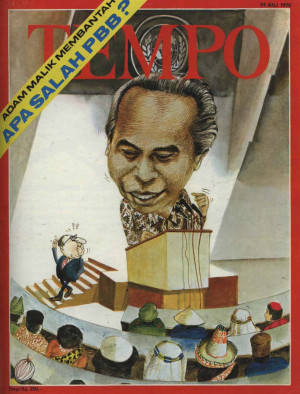

Karena itu adalah berita aneh, ketika di minggu-minggu pertama

bulan ini, terbetik bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia telah

mengecam adanya "tirani mayoritas" dari negara-negara kecil.

Dalam acara tanya jawab di hadapan National Press Club di

Washington, 30 Juni, Adam Malik menurut Reuter, yang dikutip

Antara menyebutkan perlunya diadakan perbaikan sistim perwakilan

di PBB. Perlu diadakan sudi untuk itu misalnya apakah anggota

badan tersebut perlu didasarkan atas jumlah penduduk ataupun

faktor-faktor lain. Soalnya, keluh Adam Malik, Indonesia sebagai

negara berpenduduk terpadat ke lima didudukkan sejajar dengan

negara-negara yang penduduknya hanya satu prosen dari 130 juta.

Sepekan kemudian berita itu dibantah Direktorat Penerangan

Luarnegeri Deplu karena katanya telah disajikan menyimpang dari

konteks Minggu lalu, di rumahnya Adam Malik memberi penjelasan

lagi kepada TEMPO (lihat box Nasional). Ide Adam Malik itu

memang baru, mungkin segar. Tapi apakah bisa dipraktekkan, dan

apakah dasarnya cukup benar dan adil, masih bisa dipersoalkan.

Pendeknya, PBB perlu diubah. Tapi, Adam Malik menegaskan bahwa

biar banyak keluhan terhadap PBB, Indonesia tetap menganggap

badan dunia satu-satunya itu harus terus dipertahankan,

PBB memang bertahan hingga sekarang. Kecuali Indonesia yang

pernah angkat kaki tahun 1965 (kemudian masuk kembali setahun

kemudian), tak satupun anggota-anggotanya yang keluar -- lain

dengan Liga Bangsa-Bangsa dulu, dan itulah yang menyebabkan

rapuhnya badan dunia pra PD II itu. Entah benar seperti

dikatakan Kissinger tahun lalu bahwa yang sebenarnya

berkepentingan dengan PBB adalah negara-negara dunia ketiga.

Menurut dia, AS dapat makmur tanpa tergantung dari badan itu.

PBB dimaksudkan untuk mengajukan kemajuan sosial dan standar

hidup dalam kemerdekaan yang lebih luas. Tapi ia bukanlah badan

pemerintahan dunia yang mendiktekan hubungan subordinatif dengan

negara-negara anggotanya. Tak ada yang lebih tinggi dari

masing-masing anggota organisasi itu sendiri-sendiri, tak pula

ada kepala PBB yang jadi petinggi bagi kepala negara

masing-masing. Azas persamaan, kesederajatan equality) jelas

terbaca dalam Piagam yang dibuat di San Francisco 31 tahun yang

lalu.

Sebaliknya para penulis hukum internasional sendiri mengakui

bahwa azas persamaan negara yang melahirkan satu negara satu

suara ini telah diterobos oleh adanya hak veto serta

keanggotaan tetap pada Dewan Keamanan. Alasan pokok

dilahirkannya veto pemungkas itu adalah karena lima anggota

tetap DK itu (AS, US, Inggeris, Perancis dan Cina) harus

menjalankan beban tanggung-jawab mempertahankan perdamaian dan

keamanan. Karena itu tak satu dari si berlima itu yang dapat

dipaksa hanya dengan pemungutan suara, menurut sesuatu tindakan

yang tak disetujuinya. Itulah suasana pada saat Piagam dibikin.

Teoritis, memang ada kemungkinan veto tak dapat digunakan. Yakni

dalam keputusan yang berkenaan penyelesaian sengketa secara

damai (Bab VI) dan tentang penyelesaian sengketa secara regional

(pasal 52 ayat 3 Piagam), di mana salah satu fihak yang

terlibat, baik anggota tetap maupun tidak DK, harus abstain.

Keanggotaan tetap di DK plus hak veto ini terbawa-bawa dalam

beberapa urusan di luar DK sendiri. Mereka dapat mencegah

negara-negara kandidat menjadi anggota PBB, mereka berkuasa

menghalangi dirombaknya Piagam, dan mereka berwenang mem-veto

tindakan PBB sehubungan masalah pelanggaran perdamaian dan

agresi. Semua persoalan itu harus mendapatkan rekomendasi

tuan-tuan berlima,anggota tetap DK itu.

Maka di masa depan mungkinkah misalnya AS akan mempergunakan

vetonya di DK, untuk memblok permohonan negara-negara mini,

selama belum ada ketentuan standar masuk minimal yang

disepakati?

Kasus masuknya Maldive ke PBB menarik perhatian. Apakah Republik

Maldive yang berumat 100 ribu jiwa itu, dapat memenuhi

kewajiban-kewajiban internasional? Jika PBB tak punya peraturan

untuk membayar ongkos transpor lima orang dari tiap anggota

untuk menghadiri MU, sebutnya ada keraguan apakah Maldive dapat

membayar delegasinya ke New York, untuk menberikan suara. Dan

dalam kenyataannya di tahun 1971 wakil Maldive tak muncul pada

sidang ke 6 -- pada saat penting karena soal perwakilan Cina.

Rupanya dengan kasus Maldive, AS dapat alasan bahwa persoalan

negara mini di lain kali harus diperhatikan benar. Tahun 1965

wakil AS di DK biarpun menyokong masuknya Maldive itu --

akhirnya mengingatkan dewan yang beranggota 15 orang (dengan 5

anggota tetap) itu: "Dewasa ini banyak negara yang baru

tumbuh, yang mungkin tak mempunyai sumber-sumber ekonomis dan

penduduk sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria kedua ini

(yakni kemampuan menjalankan kewajiban-kewajiban seperti disebut

Piagam) Kami karena itu menyerukan agar anggota DK dm anggota

PBB umumnya memberikan perhatian dan pertimbangan yang cermat

terhadap problem ini, dalam usaha untuk menda[atkan satu

standar, yang agak rendah, untuk ditrapkan dalam kasus pelamar

keanggotaan PBB yang akan datang.

U Thant (masih Sekjen) menjembatani ide ini dengan usul yang

disampaikan dalam laporan tahunan 1967, agar badan-badan yang

kompeten melaksanakan studi yang konmprehensif terhadap

kriteria keanggotaan di PBB. Disarankan perlunya

pembatasan-pembatasan tentang keanggotaan penuh, sambil juga

memberi definisi bentuk asosiasi lain. Ini diharapkan akan

dapat menguntungkan baik negara-negara mikro maupun PBB

sendiri.

Tapi tak banyak sambutan atas saran Sekjen itu. Hanya AS

di tahun 1969 menggagaskan ddiadakannya lembaga

associate-member bagi negara-negara baru yang diragukan

kemampuan ekonomi dan manusianya dalam pengelolaan

kewajiban-kewajiban internasional Sebab keanggotaan penuh bagi

negara-negara mini tertentu dirasakan hanya akan merupakan beban

berat . Sebuah associate member kelak akan menikmati hak-haknya

sebagai anggota, kecuali untuk memberikan suara serta membayar

sumbangan. Setahun kemudian ada usul Inggeris. Menurut negara

ini sebagai anggota biasa, suatu negara mini akan tetap

menikmati hak-haknya sebagai anggota, tapi diharapkan, atas

kemauan sendiri serta pilihan yang berdaulat, melepaskan hak-hak

tertentu, khususnya hak bersuara dan memilih dalam organ-organ

tertentu. Inggeris menujukan rancangannya ini bagi negara-negara

amat kecil yang ingin menjadi anggota, tapi menemukan kesukaran

dalam memenuhi kewajiban finansiil dan administratif.

TENTU saja usul-usul begini amat bertentangan dengan Piagam

PBB yang pro azas persamaan dan kesederajatan negara itu.

Kecuali kalau Piagam hendak dirubah. Tapi toh masalah associate

member ini sudah dipakai di tiga komisi ekonomi regional PBB:

ECAFE, ECLA dan ECA -- tanpa merobah konstitusi organisasi itu.

Sebaliknya beberapa badan- khusus PBB, terutama UNESCO dan FAO.

memandang perlu merobah konstitusi mereka dulu untuk dapat

mengakomodir lembaga perwakilan tanpa suara ini. Sementara itu

IMF adalah organisasi internasional pertama yang sistim

pemungutan suaranya tidak sederajat (unequal), yakni disesuaikan

dengan kriteria ekonomis dari anggotanya. Semua ini dapat

terjadi, karena menjadi anggota suatu badan atau organ khusus

PBB tidak selalu harus jadi anggota organisasi induknya lebih

dahulu.

Walaupun beberapa anggota DK sepakat adanya problem negara mini

atau mikro ini, tapi umumnya mereka merasa segan juga

menciptakan lembaga baru semacam associate member itu. Tentu

saja. Ada anggapan bahwa AS-lah yang bersikeras menggolkan

konsep tersebut. Sedangkan Aleksei Zakharov, wakil US waktu

itu, memandang pemasukan usul AS dalam agenda pembicaraan DK

sehagai prematur. Prancis berpendapat jika kategori

keanggotaan baru itu hendak diadakan, perobahan substansif

Piagam harus dilakukan. Padma BahadulKhatri dari Nepal marah

keras atas adanya perkiraan bahwa pertambahan jumlah anggota PBB

sebagai akibat tumbuhnya negara-negara kecil akan melemahkan

organisasi internasional itu Abdou Salam M'Bengue dari Senegal

mengatakan, pembatasan keanggotaan negara-negara kecil sama

dengan pukulan terhadap bangsa-bangsa baru merdeka. Maka,

katanya, PBB supaya tidak meladeni keinginan-keinginan semacam

itu.

Di samping itu, masalahnya bakal terbentur pada soal ukuran.

Hingga kini belum ada batasan ukuran bagi negara-negara untuk

dapat diterima jadi anggota. Definisi negara "kecil", atau

"mini", atau "mikro''. juga belum terumuskan. U Thant, dalam

pengantar laporan tahunannya tahun 1967 pernah mengartikan

negara Mikro" (micro-states) sebagai kelompok yang kecil dalam

pengertian wilayah penduduk dan sumber-sumber ekonomis, dan yang

sekarang tumbuh sebagai negara-negara merdeka. Jumlah penduduk

diperkirakan tak kurang dari 10o ribu. Wakil AS di PBB,

Charles Yost, dalam suatu pertemuan di DK tahun 1969 juga

mencanangkan angka yang sama untuk faktor penduduk. Laporan

terakhir menunjukkan bahwa dalan pikiran AS ada tiga faktor

lain: wilayah 500 Km persegi, belanja tahunan AS $ 15 juta dan

perdagangan luarnegeri beromzet AS $ 15 juta juga. Kandidat

anggota yang memenuhi tiga saja dari persyaratan itu dapat

dipertimbangkan masuk PBB.

Tapi apakah dengan pembatasan seperti itu PBB akan lebih lancar

berperan dalam memperbaiki suasana dunia" Orang boleh ragu.

Barangkali kita telah terlalu lama mengharapkan hal-hal yang

mustahil dari PBB. Organisasi ini mungkin dibebani harapan dan

peranan yang terlampau besar buat dirinya. Banyak masalah

internasional, yang gawat seperti Timur Tengah, ataupun yang

kurang gawat seperti di bidang bantuan dan perdagangan, ternyata

lebih perlu diselesaikan di luar badan itu.

Mungkin akhirnya PBB hanya jadi tempat pertemuan pelbagai

wakil bangsa, untuk saling mendengarkan tanpa harus terikat

buat mengambil keputusan bersama.

Mungkin itulah alasan mengapa negara kecil ataupun besar boleh

hadir sama-sama.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini