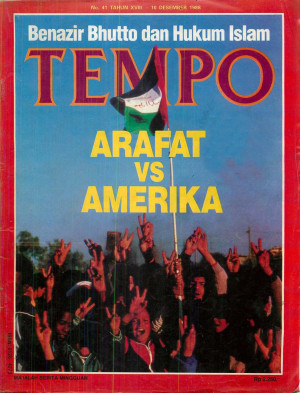

KISAH David melawan Goliath terulang lagi di PBB, pekan lalu. Sang Goliath, dalam hal ini, Amerika Serikat, ditumbanglan oleh Yaser Arafat, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang kini bisa disebut sebagai juru bicara Negara Palestina. Pertarungan itu bermula dari kehendak Arafat untuk berbicara dalam Sidang Umum PBB di New York. Sang Goliath, yang memiliki New York, yang merasa lebih kuat, Sabtu dua pekan lalu, menolak permohonan visa Arafat. Alasannya, unsur-unsur PLO terlibat dalam berbagai aksi teror melawan Amerika dan negara-negara lain. Unsur-unsur PLO yang dimaksud, menurut Menteri Luar Negeri George Shultz, termasuk dua satuan elite. Yakni Force 17, yang bertugas mengawal anggota pimpinan puncak PLO dan Hawari, yang bertugas melaksanakan operasi-operasi khusus El-Fatah, faksi terbesar dalam PLO. Shultz bahkan menuduh langsung, peledakan sebuah bom mobil dekat hotel tempat menginap Shultz di Jerusalem Maret lalu, dilakukan oleh El-Fatah. Kasus paling memberatkan, menurut versi pemerintah Amerika, adalah pembajakan kapal Achille Lauro pada 1985. Seorang warga negara Amerika, Leon Klinghoffer, tewas ditembak, dan mayatnya dibuang ke laut oleh pembajak. Menurut intelijen Amerika, kasus itu didalangi oleh Abbu Abas, orang PLO. Bukan cuma reaksi dunia, yang menganggap sikap AS tak membantu terlaksananya perdamaian di Timur Tengah, tapi dari dalam negeri sendiri muncul kritik. Joseph Harsch, kolumnis kondang dari koran Christian Science Monitor, berpendapat kalau begitu, seharusnya pemerintah Amerika juga menolak visa Pedana Menteri Israel Yitzhak Shamir dan bekas Perdana Menteri Menachem Begin. Dua tokoh itu, menurut Harsch, dipandang dari logika model Shultz, adalah teroris. Begin dan Shamir menghalalkan aksi teror terhadap orang Palestina dan basis-basis militer pemerintah Inggris untuk mendirikan negara Israel. Salah satu contoh, Shamir, tentunya, mengetahui operasi pembantaian tokoh PLO Abu Jihad di Tunisia beberapa waktu lalu. Bahkan, bukan mustahil, dialah yang memerintahkan operasi tersebut. Lain daripada itu, penolakan AS memberikan visa Arafat, juga melanggar kesepakatan PBB 1947, yang berbunyi: negara tuan rumah tak berhak mengintervensi kehadiran undangan atau tamu resmi lembaga dunia itu. Kesepakatan itu dibuat ketika PBB mendirikan markas besarnya di New York. Secara langsung, kebijaksanaan AS justru menyebabkan dunia berpihak kepada Arafat. Soalnya, pihak PLO sudah menunjukkan langkah sangat moderat. Mereka tak lagi bercita-cita menghapus Negara Israel dari muka bumi -- mereka bersedia mengaku adanya Negara Israel. Pihak PLO sepakat, wilayah Negara Palestina hanya meliputi Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan ibu kotanya Yerusalem. Dalam kasus ini bahkan Sekretaris Jendral PBB Javier Perez Decuellar, yang selama ini dikenal sebagai tokoh netral dan berbicara hati-hati, bersuara keras. Katanya, penolakan visa Arafat sama dengan penghinaan terhadap segala pengorbanan bangsa Palestina. Sekutu tradisional Amerika, warga Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), juga jengkel. Bagi mereka, penolakan visa Arafat bisa mengembalikan para pejuang PLO ke garis keras. Amerika, sebagai negara yang paling berpengaruh terhadap Timur Tengah, seharusnya ikut menciptakan suasana perdamaian di Timur Tengah. Dalam pemungutan suara di PBB itu, AS memang kalah telak. Dari 159 negara yang ikut ambil bagian dalam menentukan nasib resolusi itu, hanya Amerika dan Israel yang menentang. Dan dari 7 suara abstain, hanya satu berasal dari negara besar -- Inggris. Lainnya, dari negara-negara mini, seperti Nevis, atau Granada. Toh, Menteri Luar Negeri George Shultz tak goyah walaupun mendapat kritik dan protes dari mana-mana. Ia tetap berkeras bahwa pemerintahnya tak akan mengabulkan permohonan visa Arafat. Kalau Majelis Umum mau tetap berdebat soal Palestina "boleh dilakukan di tempat lain," kata Shultz. Dan ia akan mengirimkan peninjau ke sidang itu. Bagi Shultz, memang tak ada pilihan lain kecuali para senator berubah sikap. Penolakan visa Arafat dilakukan lewat pemungutan suara di Senat: 51 dari 100 senator menyatakan "tidak" bagi visa Arafat. Itu mencerminkan bahwa pusat-pusat kekuatan di Senat dikuasai oleh para politikus keturunan Yahudi. Bisa jadi, para senator akan bilang "ya" bila saja dalam pemilu Israel, belum lama ini, Partai Buruh keluar sebagai pemenang. Kemenangan partai sayap kanan, Likud yang tak menginginkan kelahiran Negara Palestina, membuktikan bahwa intifadah, demonstrasi tanpa kekerasan di Jalur Gaza dan Tepi Barat, tak berpengaruh pada sikap rakyat Israel, atau Yahudi umumnya. Sebelum pemilu Israel, memang, timbul banyak dugaan bahwa politik garis keras Israel makin tak disukai. Pendapat itu muncul dikarenakan makin banyaknya orang muda Israel yang menolak wajib militer. Ditambah, gerakan "Damai Sekarang" makin rajin berdemonstrasi. Tapi angin baik dari Israel untuk bangsa Palestina itu, ternyata, hanya bertiup kencang di media-media massa. Di balik semua itu, juga ada faktor pribadi yang membuat Shultz memilih jalan keras. Pada 1983, dia dipecundangi oleh Syria. Kala itu, segala upaya perdamaian di Libanon, yang dia rintis selama berbulan-bulan, ditolak oleh Presiden Hafez Assad. Kandasnya konsep perdamaian Shultz menjadikan Menlu ini bercitra sebagai pelopor "penggunaan tenaga militer untuk melawan terorisme". Dan, sebenarnya, Shultz pun punya pegangan dalam berkeras menolak memberikan visa kepada Arafat, yang dianggap oleh Shultz sebagai tokoh teroris. Yakni disahkannya Undang-Undang Anti-Teroris oleh Kongres pada 1987. Ini menjelaskan, mengapa kehadiran Arafat beberapa tahun lalu di PBB, tak dihalangi oleh AS. Untunglah, negeri-negeri yang mengkritik sikap AS punya jalan keluar: memindahkan perdebatan soal Palestina, dari New York ke Jenewa. Jaminan sudah datang dari Dante Caputo, Menteri Luar Negeri Argentina, yang menjadi ketua Majelis Umum PBB. Katanya, "Kami akan berupaya keras untuk menghadirkan Arafat." Permohonan sudah diajukan. Hanya saja, para penanggung jawab anggaran PBB masih puyeng memikirkan soal ongkos. Tak semua anggota PBB punya perwakilan di Jenewa. Untuk mendatangkan mereka yang tak punya perwakilan, butuh biaya setidaknya US$ 200 ribu. Sementara saat ini PBB mengalami krisis keuangan lantaran banyak anggota yang menunggak iuran -- terbesar adalah AS, yang menunggak sekitar US$ 400 juta (lihat Mengapa PBB di New York). Bagi negara-negara EEC, itu mencemaskan. Kesulitan keuangan bisa menunda sidang bahkan ada kemungkinan menggagalkan sidang. Kalau toh nanti bisa diatasi, dikhawatirkan, para penguasa di Timur Tengah sudah keburu antipati terhadap Amerika, sehingga perdebatan itu akan jadi arena caci-maki. Maka, hari Kamis pekan lalu, hasil pertemuan EEC di Yunani mengulang kembali imbauan agar Amerika mau menerima kehadiran Arafat. Pertemuan yang dihadiri oleh 12 negara itu, termasuk Inggris, juga menyatakan, proklamasi kemerdekaan Palestina yang, secara tersirat, mengakui keberadaan Israel, lebih positif daripada sikap Amerika saat ini. Pertemuan itu sekaligus membuktikan, sebenarnya, Inggris tak menentang Arafat 100%. Suara abstain yang diberikan dalam kasus visa Arafat di PBB, hanya lantaran "menganggap isi resolusi kelewat keras", meski Crispin Tickell, ketua delegasi Inggris, tak menyebutkan bagian mana yang terlalu keras itu. Ia hanya mengatakan, "Kalau tuan rumah harus menghormati PBB, mestinya PBB iua harus menghormati tuan rumah." Yang pasti, kini PBB, tentu, akan lebih serius menanggapi usul agar lebih sering bersidang di luar Amerika, untuk menjaga citra sebagai badan dunia yang berwibawa. Selama ini, usul-usul itu nyaris tak pernah dibicarakan secara serius karena para aktivis di sana terkena oleh fasilitas New York dan kesulitan mencari dana. New York, secara teknis, dianggap ideal lantaran punya banyak ruang hotel yang mampu menampung ribuan anggota delegasi dalam sidang-sidang besar. Terlepas dari soal apakah perdebatan soal Palestina jadi pindah atau tidak, yang pasti, timbul kekhawatiran terhadap upaya perdamaian Timur Tengah yang disponsori pemerintah Amerika. Sebab, bisa jadi, para penguasa di kawasan padang pasir itu bersikap lebih banyak curiga. Apalagi George Bush, yang, tahun depan, sudah berfungi sebagai presiden, juga berasal dari Partai Republik, dan lebih suka menganggap PLO sebagai organisasi teroris. Dalam kampanyenya sebelum terpilih, ia berjanji kepada rakyat Amerika untuk meningkatan perlawanan AS terhadap terorisme, dan ia menyebut-nyebut nama PLO. Boleh jadi, bersikerasnya Amerika untuk tak memberikan visa kepada Arafat dikarenakan proklamasi Negara Palestina, pertengahan bulan lalu, di Aljir, Aljazair. Benar, Shulte pernah berjanji bersedia berbicara langsung dengan PLO bila saja PLO mau mengakui lebih dulu keberadaan negara Israel. Secara tak langsung, sebenarnya, PLO sudah mengakui adanya negeri Israel. Sebab, seperti telah disebutkan, Dewan Nasional Palestina hanya menyebutkan Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Jordan sebagai wilayah Negara Palestina -- dua daerah yang kini berubah status dari wilayah yang diduduki menjadi negara yang dijajah. Cuma, waktu itu, tak disebut-sebut oleh Shultz bahwa setelah PLO mengakui Israel berarti Amerika menyetujui adanya negara Palestina yang berdaulat. Yang pernah disinggung-singgung oleh Shultz adalah Palestina sebagai bagian dari negara konfederasi Jordania. Itu berarti semua urusan luar negeri dan militer Palestina harus diserahkan kepada kerajaan Jordania. Dengan cara lain tapi dengan maksud yang sama -- yakni menolak kehadiran negara Palestina -- adalah pernyataan politik Yitzhak Shamir. Persoalan Timur Tengah kata Shamir. "tak akan berakhir dengan lahirnya sebuah negara." Di negara yang relatif aman dari konflik internasional seperti Amerika Serikat, bisa dipahami bila warga negaranya segera merasakan kekerasan terhadap warga sipil sebagai tindakan tak beradab, lebih daripada warga negara negeri lain. Beberapa hari setelah Shultz menyatakan penolakannya untuk memberikan visa kepada Ketua PLO, terdengar pujian dari sejumlah masyarakat Amerika. Dua anak Leon Klinghoffer, yang ayahnya menjadi korban pembajakan kapal pesiar Achille Lauro pada 1985, menyebut Shultz sebagai "pahlawan yang konsekuen menentang terorisme". Tulisan Lisa dan Ilsa, kedua anak itu, dimuat di surat kabar Tke Ne York Times, pekan lalu. Seperti sudah disinggung, menurut pengusutan intelijen AS, pelaku pembajakan dan pembunuhan itu adalah PLO. Pihak PLO, tentu saja, punya jawaban jitu. Seperti selalu dinyatakan oleh Yaser Arafat, penyebutan teroris terhadap seseorang sangat tergantung pada siapa yang menyatakannya. Ia memberi contoh, sejumlah pejuang kemerdekaan, memang, selalu disebut-sebut sebagai teroris oleh si penjajah. Tapi bukankah mereka pahlawan bagi rakyat yang berdiri di belakang perjuangan itu? Bagi Arafat, penyebutan teroris untuk PLO adalah kebohongan besar dari pemerintah Israel dan sekutunya. "Bukankah George Washington disebut teroris oleh pihak Inggris? De Gaulle dicap teroris oleh Nazi?" jawabnya dalam sebuah wawancara. Yang kini ditunggu-tunggu adalah pidato Yasser Arafat di Sidang Umum PBB di Jenewa, pekan depan. Mungkinkah dari mimbar akan terdengar serangan gencar buat Amerika Serikat? Tampaknya, tidak. Sebab, dalam pertemuan diam-diam, Sabtu malam, di Kairo, antara Presiden Mesir Husni Mubarak dan Arafat, orang tersebut pertama menasihatkan agar Arafat lebih berjuang lewat kebijaksanaan tawar-menawar, dan bukannya mengobarkan permusuhan. Yakni dalam hal memperjuangkan pengakuan bagi Negara Palestina. Kata seorang diplomat di Kairo: "Arafat telah menang tanpa harus mengatakan sepatah kata pun kini." Sementara itu, dari Kairo diperoleh kabar bahwa Osama Al-Baz, penasihat politik Husni Mubarak telah mendesak Washington agar mau berunding langsung dengan pimpinan PLO. Alasan utamanya, pihak PLO telah bersedia mengakui Resolusi PBB Nomor 242 yang berarti "mengakui adanya negara Israel". Kepada wartawan, Minggu yang lalu, Presiden Husni Mubarak menceritakan pertemuannya dengan Arafat selama lebih dari dua jam. "Target kami adalah perdamaian. Kami menginginkan agar persoalan ini bisa dicarikan jalan keluarnya tanpa terorisme," katanya tentang pertemuannya dengan Arafat -- keempat kalinya dalam waktu kurang dari dua bulan belakangan ini. "Kami berharap bahwa stabilitas akan berlangsung di wilayah sengketa, dan karena itu semua penghuninya, termasuk orang Israel, bisa hidup aman dan damai." Arafat sendiri tak banyak berbicara kepada wartawan. "Tunggu dan lihat saja nanti," katanya. Di Minggu itu pula langsung terdengar komentar dari Menlu Shultz. Dalam sebuah wawancara televisi, kata Shultz: "Saya tak menyesal tak memberikan visa kepada Arafat." Itu bukannya karena ia tak menginginkan adanya perdamaian di Timur Tengah. Menlu, yang kemungkinan besar tak akan lagi berada di posnya sekarang dalam masa kepresidenan George Bush bulan depan, ini ingin yakin bahwa pihak PLO benar-benar mengakui negara Israel. Dan terpenting, ia ingin mendengar secara langsung "janji mutlak PLO untuk tak menggunakan jalan teror dalam segala bentuknya." Tapi di balik ketegaran Shultz, sesuatu terjadi di awal pekan ini. Itulah prakarsa dari Menlu Swedia Sten Anderson. Ia mengundang Arafat untuk berkunjung ke Stockholm, ibu kota negara Volvo ini. Dan bukan cuma Arafat. Anderson juga mengundang wakil Yahudi Amerika. Acara mereka jelas: mengadakan perundingan tentang perdamaian di Timur Tengah, sebelum Sidan Umum PBB di Jenewa dibuka. Selasa pekan ini, Arafat merencanakan terbang ke Stockholm. Rasanya, ia tak lagi berdendang, "Zaitun di tangan kanan dan senapan di tangan kiri." Setelah bertemu Husni Mubarak, tampaknya, cuma zaitun yang ada di kedua tangan Ketua PLO itu. Praginanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini