Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

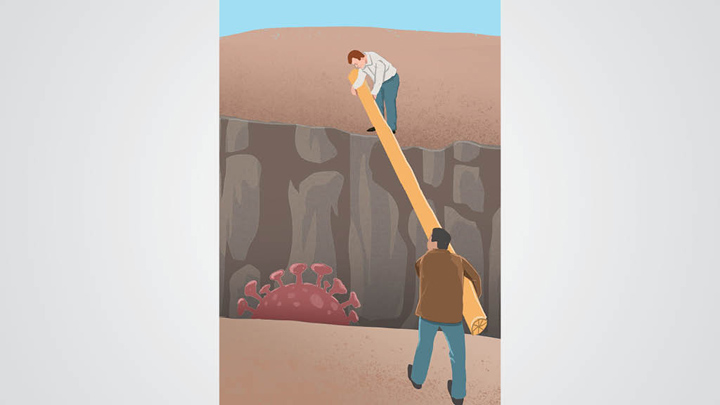

Menghadapi wabah: tanggalkan dilema.

Mengarungi pandemi: perkuat solidaritas.

Indonesia mau yang mana?

SELENDANG putih tersimpul di tuas pintu flat-flat kecil di Chicago, Amerika Serikat, pada 1918—tahun ketika wabah flu Spanyol sedang mengguncang dunia. Penghuni flat sengaja mengikatkan selendang itu sebagai tanda “kami sedang sakit”. Tanpa kata, mereka meminta tetangga dan orang-orang menjauh agar tak tertular sakit. Penderitaan, ancaman stigma, dan kematian tidak menyurutkan mereka yang sakit menjaga keselamatan orang lain.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo