Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

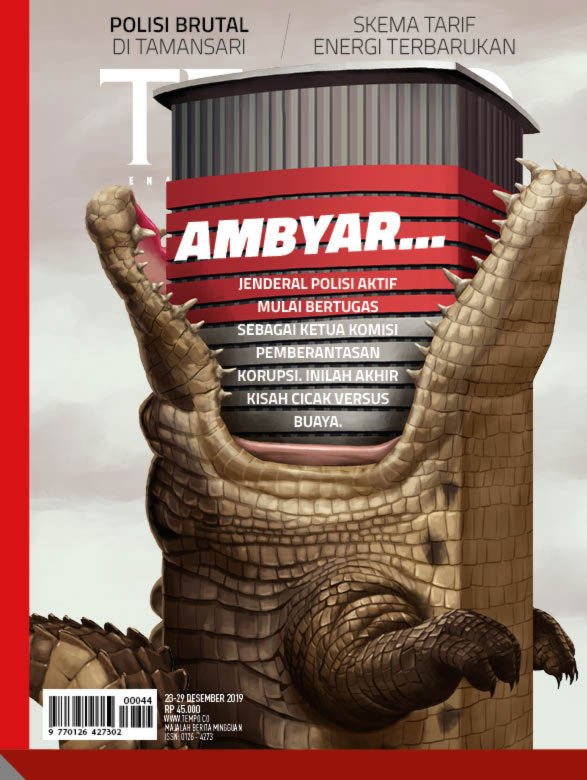

PENUNJUKAN lima tokoh publik sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak perlu dirayakan. Kelimanya adalah Artidjo Alkostar (mantan hakim agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Syamsuddin Haris (peneliti), Harjono (mantan hakim Mahkamah Konstitusi), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan komisioner KPK). Selama ini, mereka memang dikenal sebagai tokoh yang punya rekam jejak bagus. Tapi, ibarat rumah, KPK telah dirusak pada fondasi dan tiang-tiang utamanya. Menambahkan karpet dan sofa bagus boleh jadi akan membuat rumah terlihat cantik, tapi tak menjadikannya kukuh.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo