Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

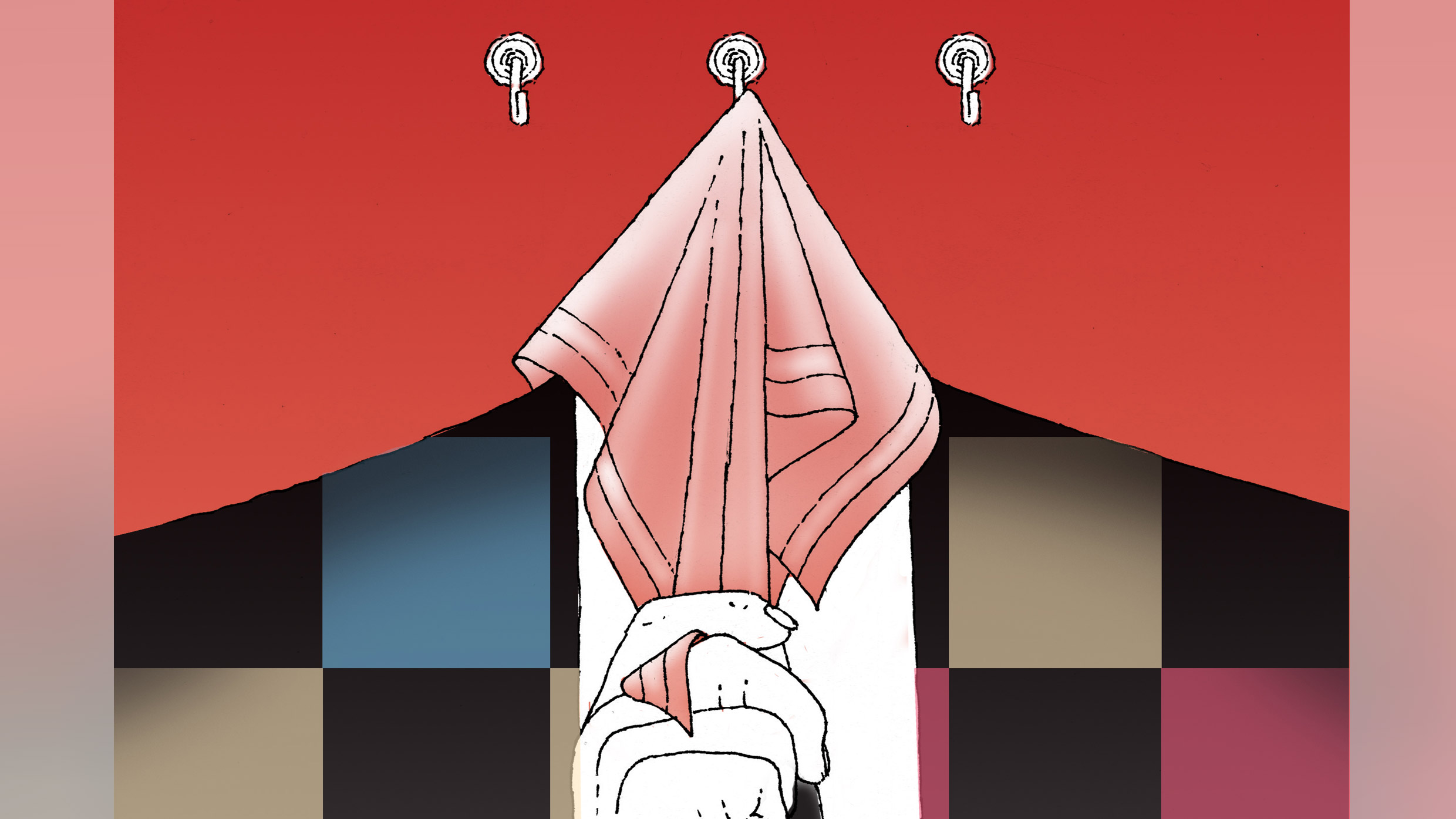

APA arti warna pakaian? Di atas panggung peragaan busana, mungkin warna sekadar penanda tren dan musim. Tapi, di atas panggung politik, warna adalah identitas, yang bisa menjadi masalah sangat sensitif, yang memungkinkan seorang ketua partai politik menegur keras politikus yang ingin dicalonkan dari partainya dalam pemilihan gubernur karena tidak memakai pakaian dengan warna kebanggaan partai.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo