Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

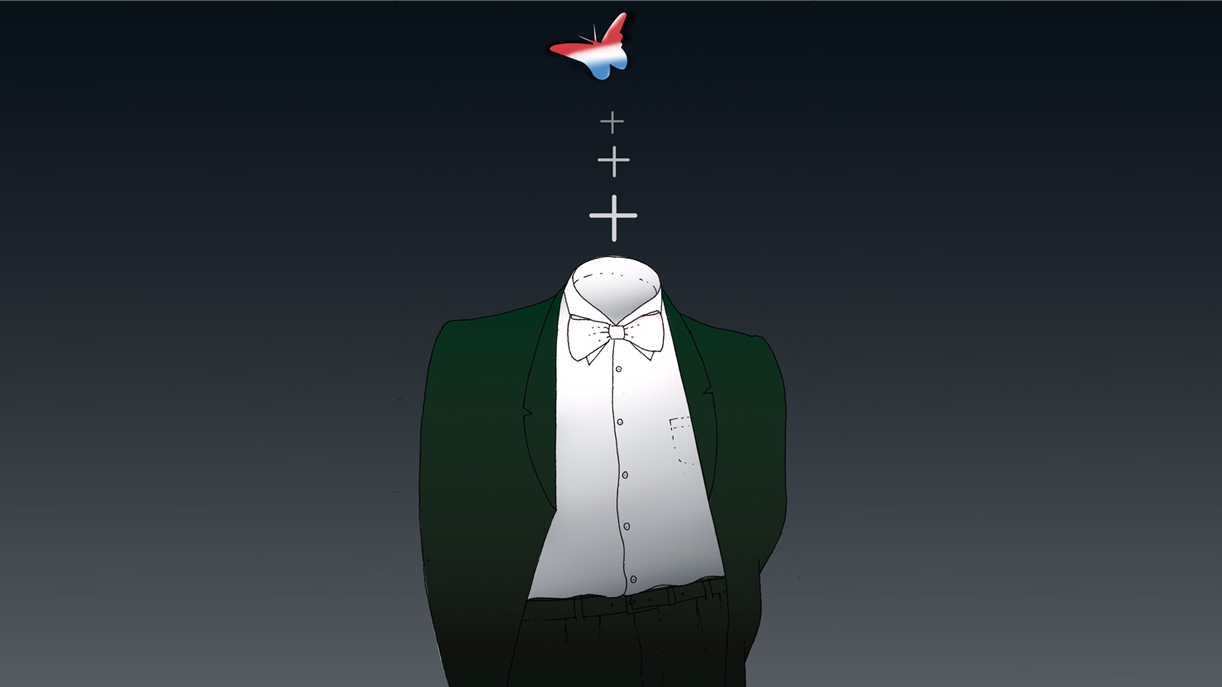

TANTE Lien meninggal. Media massa di Indonesia ikut memberitakannya. Ia bukan aktris sinetron ataupun seleb TikTok, tapi dengan cara sendiri ia ada di hati banyak orang di Indonesia.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo