Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

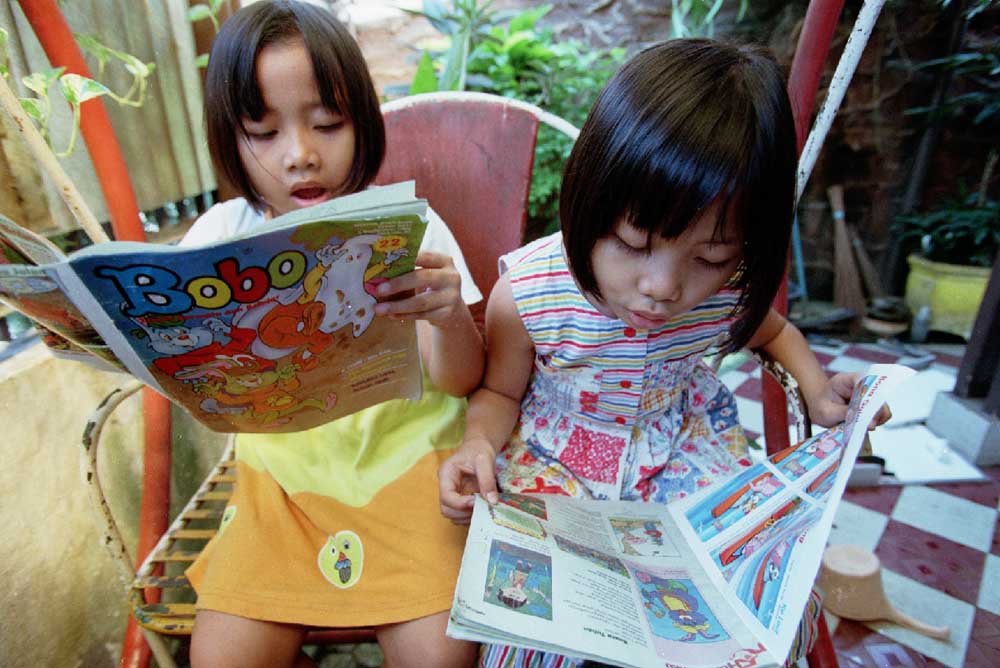

Beberapa majalah anak di Indonesia pelan-pelan berhenti beredar. Setelah majalah Kiddo mandek cetak pada Desember 2016, kini giliran Kompas Gramedia yang menyetop penerbitan majalah Bobo Junior beserta majalah Mombi dan Mombi SD per Januari 2023.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo