Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

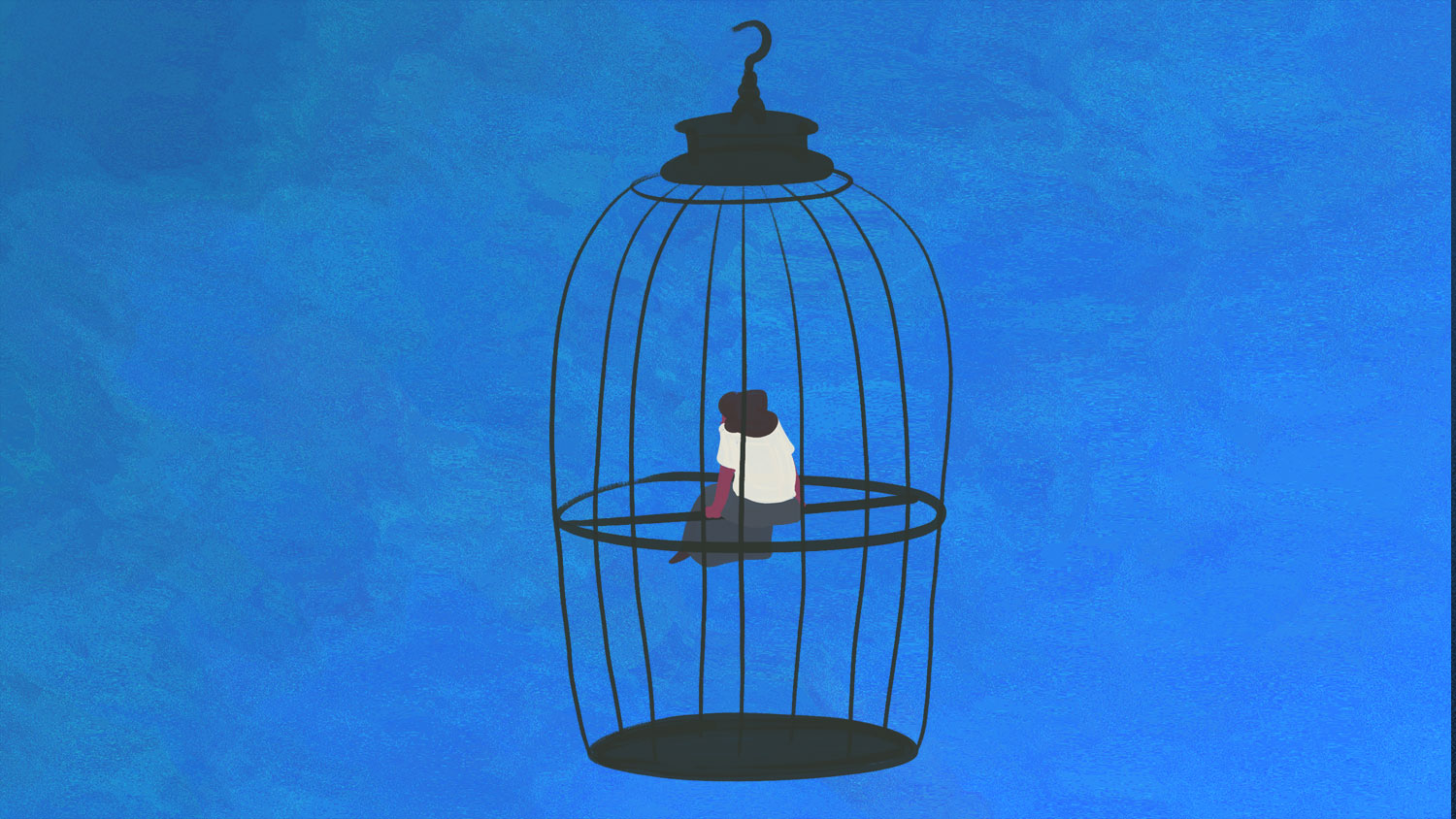

Cerpen Ahmadun Yosi Herfanda tentang kisah seorang ayah dan burung perkutut peliharaannya.

Si ayah, seperti banyak laki-laki lain, begitu sayang dan mencurahkan perhatian pada burung itu.

Gara-gara burung itu, anaknya sering terlambat masuk sekolah.

AKU telah membulatkan tekad untuk menghabisi burung perkutut ayah hari ini juga. Mungkin memotong kepalanya, atau mencekik lehernya. Biar harganya mahal, tak peduli. Yang penting, burung itu harus lenyap dari sangkarnya. Sadis rasanya. Tapi, aku rasa inilah satu-satunya jalan untuk menghentikan sikap berlebihan ayah terhadap burungnya. Bagaimana tidak. Pagi tadi, ketika aku mau berangkat sekolah, ayah masih mengurus burungnya. Gara-gara burung ayah, sekolahku jadi berantakan, karena sering terlambat masuk.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo