Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

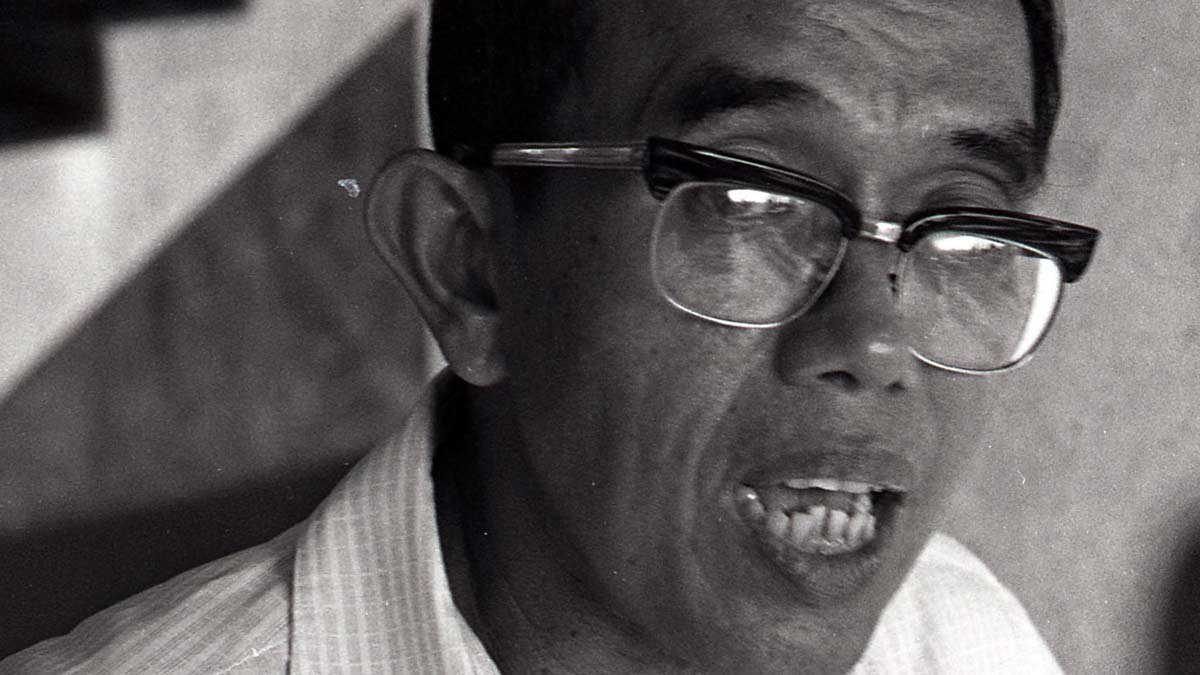

Pameran sketsa-sketsa karya Oesman Effendi yang belum pernah dipublikasikan.

Menampilkan 70 karya dari ribuan arsip sketsa Oesman yang disimpan keluarga.

Perlu pendokumentasian dan digitalisasi untuk menyelamatkan sketsa-sketsa Oesman.

SKETSA-SKETSA itu digambar pada kertas berukuran kecil. Tidak sama panjang-lebarnya. Ada yang 8,8 x 14 sentimeter, 10 x 12,5 sentimeter, dan 17,5 x 7 sentimeter. Sang pelukis, Oesman Effendi, tampak seperti memanfaatkan sembarang kertas yang kemudian diguntingnya rapi. Di atasnya, ia lalu menorehkan berbagai pengamatan atas lingkungannya. Wajah-wajah perempuan tua, panorama rumah-rumah dari kejauhan, perahu nelayan, rumah-rumah gadang berlatar gunung, hiruk-pikuk kerumunan, dua penjual, orang sedang bercakap, dan sebagainya. Betapapun alit, tidak seluruh bidang kertas terisi. Komposisinya senantiasa meninggalkan ruang kosong yang cukup. Tampak sang pelukis melatih keterampilan garis: tipis, tebal, titik, bahkan pada “secuil” kertas.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo