Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

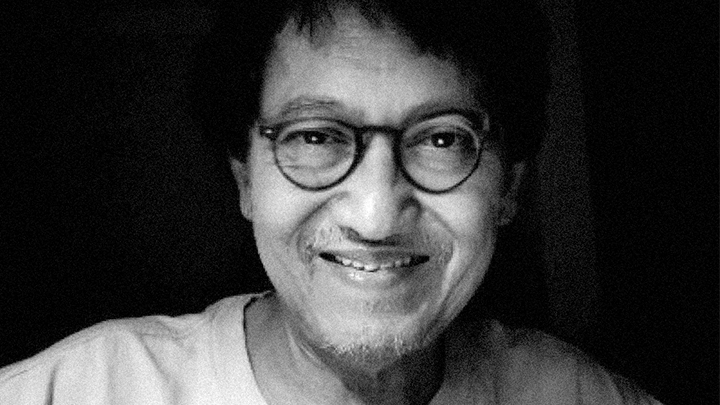

A.E. Priyono dikenal sebagai seorang intelektual muslim pro-demokrasi sekaligus editor andal.

Semasa hidup sebagai aktivis, A.E. Priyono terlibat dalam berbagai diskusi dengan tokoh-tokoh pegiat hak asasi manusia, termasuk Munir.

A.E. Priyono menolak Islamisme politik, termasuk penerapan syariat Islam, Daulah Islamiyah, apalagi jihad kekerasan.

AJAL menjemput Anang Eko Priyono di Jakarta, Ahad, 12 April lalu. Diawali infeksi telinga, diabetes, hingga tak sadarkan diri, A.E.—demikian saya menyapanya—dilarikan ke rumah sakit dua pekan sebelumnya. Ia sempat berstatus pasien dalam pengawasan Covid-19 di Rumah Sakit Hermina, lalu dirawat di Rumah Sakit Mayapada dan Rumah Sakit Polri. Pengujian polymerase chain reaction oleh Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta menunjukkan ia negatif SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo