Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Resensi buku Bacaan Liar, Budaya dan Politik pada Zaman Pergerakan karya Razif.

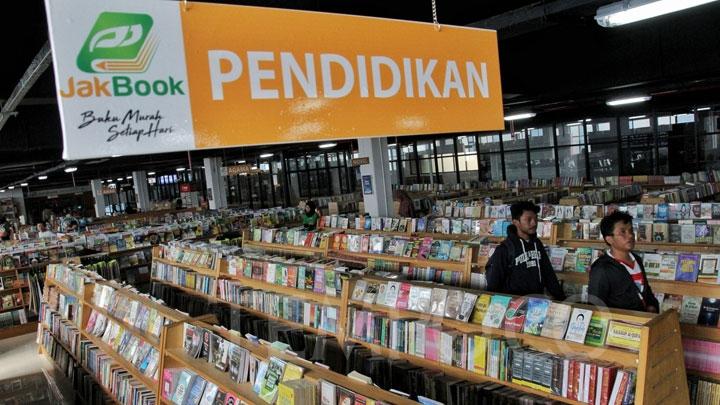

Bacaan liar adalah istilah Balai Pustaka untuk buku-buku karangan kaum pergerakan yang mengganggu.

Memberi gambaran bagaimana gagasan-gagasan progresif anti Belanda saat itu disebarluaskan.

“BACAAN liar” adalah istilah dari Balai Pustaka untuk buku-buku karangan kaum pergerakan yang dianggap mengganggu ketertiban dan merusak ketenteraman. Sepanjang 1920-1926 muncul bacaan-bacaan progresif populer dan artikel-artikel kritis dari pengarang-pengarang seperti Mas Marco Kartodikromo, Semaoen, Darsono, Raden Mas Soetjipto, Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, Alimin, dan Rangsang. Pemerintah kolonial berusaha keras membendung dan menjauhkan “provokasi” bacaan-bacaan itu dari orang ramai. Balai Pustaka, salah satunya, merupakan benteng pemerintah kolonial

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo