Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

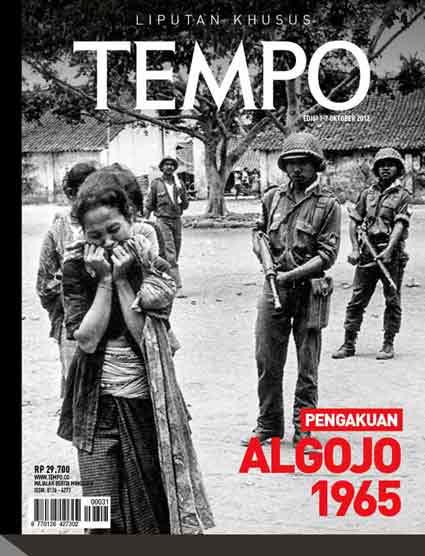

Bayangkan seandainya separuh mahasiswa Indonesia bersumpah tidak pernah mendengar nama Golkar atau Sukarno. Pengandaian itu sama absurdnya dengan isi laporan jurnalistik Armando Siahaan (Jakarta Globe, 30 Juni 2009). Lebih dari separuh dari sejumlah mahasiswa Jakarta yang diwawancarainya mengaku seumur hidup belum pernah mendengar adanya pembantaian besar-besaran di Indonesia pada 1965-1966.

Ada kiasan, ikan yang hidup di air tak tahu apa artinya air. Bukan masalah seandainya semua ikan hidup di air bersih dan sehat. Masalahnya, hampir setengah abad terakhir masyarakat Indonesia ibarat ikan hidup dalam air beracun. Racun yang tidak terlihat pemiliknya itu bernama militansi kebencian dan normalisasi kejahatan: penipuan, fitnah, penyangkalan, pembantaian, pemerkosaan, dan penjarahan. Asal-usulnya bisa dilacak jauh ke masa lampau, ke masa kolonial atau sebelumnya. Tapi pembantaian 1965-1966 merupakan faktor terkuat dan paling mutakhir yang ikut membentuk watak dan luka kehidupan sosial Indonesia masa kini.

Dunia mencatat pembantaian 1965-1966 sebagai salah satu peristiwa paling biadab dalam sejarah modern. Tapi, di negerinya sendiri, peristiwa itu lenyap dari buku teks sejarah dan diskusi publik. Mayoritas generasi pelaku, korban, dan saksi mata cenderung bungkam. Dua generasi pasca-1965 menjadi korbannya. Mereka menderita buta sejarah tentang masyarakat sendiri, walau bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Dalam kebutaan, berkali-kali mereka gagap, atau ikut-ikutan kalap, ketika berkobar militansi kebencian dan kekerasan komunal dalam skala yang sulit dicari duanya sebelum 1965.

Tulisan ini berupaya menengok kembali sejarah terorisme negara sejak 1965, dan pentingnya peran film dalam sejarah tersebut. Juga akan dicatat beberapa upaya sineas pasca-1998 untuk menggugat sejarah 1965 yang dengan sengaja dikubur atau dipalsukan oleh negara.

Bukan Kudeta Terselubung?

Jumat malam, 4 November 1988, sejumlah pejabat tinggi negara menemani Presiden Soeharto di Istana Negara, menyaksikan pemutaran awal film Djakarta 1966 (Arifin C. Noer, 1982). Film ini berkisah tentang lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar). Dalam pidatonya, Soeharto berkali-kali mencoba meyakinkan hadirin, mungkin juga dirinya sendiri, bahwa Supersemar bukan "kup militer terselubung yang dilakukan TNI.... Sama sekali tidak pernah dan tak akan terjadi TNI melakukan kup untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan". Film sepanjang 3 jam 20 menit itu diproduksi lembaga negara (Pusat Produksi Film Nasional, PPFN) dengan tujuan "menghilangkan citra seolah-olah militer pernah mengkup Bung Karno" (Kompas, 6/11/1988).

Yang layak dipertanyakan: bukan saja apa yang terjadi di Jakarta pada 1966, tapi mengapa 22 tahun kemudian Soeharto merasa perlu menyatakan sanggahan dan pembelaan diri? Mengapa pesan serius itu disampaikan melalui film?

Supersemar ditandatangani Presiden Sukarno di Bogor, setelah ia mengikuti saran penasihatnya untuk menjauh dari ancaman serbuan militer terhadap Istana di Jakarta. Dalam keadaan terasing dan menderita tekanan dari dalam dan luar negeri, di Bogor, Sukarno menerima kunjungan Mayjen M. Panggabean, Mayjen B. Rachmat, Brigjen A. Machmud, dan Brigjen M. Yusuf. Kunjungan itu menghasilkan Supersemar. Isinya memberi wewenang kepada Mayjen Soeharto untuk memulihkan keamanan, melaksanakan kebijakan Presiden Sukarno, serta menjaga keamanan pribadi Presiden Sukarno sendiri.

Menurut seorang saksi mata, dalam pertemuan di Bogor itu Sukarno dipaksa menandatangani Supersemar di bawah todongan senjata Brigjen B. Rachmat. Saksi mata itu Soekardjo Wilardjito, letnan dua dan perwira jaga Istana Bogor. Ia mendampingi Sukarno menerima empat tamunya. Ketika Sukarno ditodong senjata, ia mencabut senjatanya sendiri, berusaha membela Sukarno. Tapi Sukarno mencegahnya. Presiden memilih menandatangani surat yang sebelumnya ditolaknya karena berkop surat militer, bukan kepresidenan.

Keesokan malamnya, Istana Bogor dibersihkan petugas militer. Soekardjo ditahan selama 14 tahun dan disiksa hingga cacat fisik. Ia pernah diadili dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong. Namun Pengadilan Negeri Yogyakarta (November 2006), dikuatkan Mahkamah Agung (Agustus 2007), menyatakan Soekardjo tidak bersalah (Koran Tempo, 25/6/2008).

Hingga hari ini, naskah asli Supersemar dinyatakan hilang (Kompas, 11/3/2010). Terlepas sejauh mana kesaksian Soekardjo lengkap dan benar, Soeharto menggunakan Supersemar bertolak belakang dari niat Sukarno. Menurut Magnis-Suseno, yang mengaku antikomunis, "Supersemar menjadi legitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto…. Ia langsung melarang Partai Komunis Indonesia dan segera—tanpa menghiraukan protes Presiden Sukarno—menangkap sekitar 12 menteri Kabinet 100 Menteri, lalu membentuk kabinet baru. Sejak tanggal itu, kekuasaan efektif di negara RI terletak di tangan Soeharto" (Kompas, 11/3/2011).

PKI dinyatakan terlarang mulai 12 Maret 1966, sehari setelah Soeharto menerima Supersemar. Sehari sebelumnya, PKI masih menjadi partai sah dan terbesar di Indonesia, dan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Tapi, pada tanggal itu, ratusan ribu warga negara Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung PKI.

Berkat Supersemar, Soeharto menjadi diktator militer Indonesia selama 32 tahun. Supersemar dijadikan alat pembenar bagi pembantaian PKI setengah tahun sebelumnya, dan pembantaian PKI dilanjutkan berbulan-bulan selanjutnya. Kurang dari setahun kemudian jumlah korban sekitar satu juta nyawa. Dampaknya melimpah hingga hari ini, ibarat air beracun tempat jutaan ikan bernama Indonesia berenang-renang.

Dua Generasi Absurd

Sejak itu, tersebar propaganda besar-besaran bertema "Pengkhianatan G30S/PKI". Kehidupan sosial diatur oleh sebuah kerangka logika dan retorika absurd, yang dari saat ke saat menjungkir-balikkan norma politik negara, sistem pendidikan dan pengetahuan umum di sekolah dan media massa, juga kehidupan sehari-hari.

Pembantaian terhadap PKI dikisahkan sebagai penumpasan terhadap "partai terlarang", padahal mereka sudah dibantai setengah tahun sebelum dilarang. Sejumlah menteri kabinet negara dan para pendukung setia Sukarno ditahan dan diadili rezim Orde Baru dengan tuduhan absurd, yakni memberontak terhadap pemerintahan yang mereka pimpin sendiri! Presiden Sukarno dikenai tahanan rumah, hingga meninggal dalam keadaan merana.

Kisah kejahatan tiada tara pada 1965-1966 terhadap korban yang dituduh "komunis" disebarluaskan secara terbalik sebagai kisah kejahatan, pengkhianatan, dan pemberontakan oleh komunis. Para pembunuhnya menampilkan diri sebagai korban kejahatan komunis, atau pahlawan yang berhasil menumpas komunis.

Pada 30 September 1965, beberapa gelintir perwira militer menengah yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi. Setelah pasukan Soeharto menumpas gerakan ini, disebarluaskan propaganda bahwa gerakan itu mewakili PKI. Pimpinan dan anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), yang berafiliasi ke PKI, ditahan, diperkosa, dan disiksa. Tapi, dalam koran tentara, sejarah resmi, museum Lubang Buaya, dan film Pengkhianatan G30S/PKI, para korban itu digambarkan sebagai kaum tidak bermoral yang mencincang mayat tujuh jenderal. Hasil otopsi resmi, oleh dokter yang diangkat Soeharto, dinyatakan tidak ada mayat di Lubang Buaya yang disayat-sayat.

Banyak orang secara tidak sengaja ikut terbunuh atau terpenjara bersama puluhan ribu yang lain. Tidak penting apakah ada atau tidak kaitan mereka dengan Gerakan 30 September, semuanya divonis bersalah dengan stigma "terlibat G30S/PKI". Yang lebih absurd, sanak keluarga dan anak-cucu mereka yang belum lahir sudah dikutuk hukuman sipil dengan stempel stigma "terlibat G30S/PKI". Yang menjadi korban absurditas ini bukan hanya PKI dan keluarganya, melainkan juga akal sehat dua generasi warga bangsa pasca-1965. Selama 30 tahun mereka menjadi bulan-bulanan banjir propaganda, indoktrinasi, fitnah, penipuan sejarah, pembodohan, dan teror negara.

Film Sebagai Propaganda

Amburadulnya logika-retorika antikomunisme dalam masyarakat direkayasa negara dalam berbagai bentuk. Di tingkat dasar, dilancarkan berbagai kekerasan jasmaniah secara sistematik dan berkala. Di wilayah mental, cuci otak berlangsung lewat penataran, pidato resmi, pelajaran sejarah, berita media massa, museum, dan monumen. Tapi yang terpenting adalah film.

Sejak awal berkuasa, militer memahami kekuatan film sebagai alat propaganda. Pada 15 April 1969, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengeluarkan keputusan tentang dibentuknya "Projek Film Kopkamtib" untuk memproduksi film dokumenter sebagai "media psywar". Menurut Laporan Komnas HAM 2012, Kopkamtib merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab atas kejahatan berat kemanusiaan dalam kurun 1965-1966.

Jauh sebelum film Djakarta 1966 diedarkan, rezim Orde Baru telah membuat sejumlah film propaganda. Selain Janur Kuning (Alam Surawidjaja, 1979) dan Serangan Fajar (Arifin C. Noer, 1981) yang membesar-besarkan jasa Soeharto dalam perang di Yogyakarta 1945, ada dua film lain bertema gejolak politik 1965: Pengkhianatan G30S/PKI (1984) dan Penumpasan Sisa-sisa PKI Blitar Selatan (1986).

Film Operasi X (Misbach Yusa Biran, 1968) bertema mirip, dengan intelijen militer sebagai pahlawan. Sementara itu, beredar sebuah film drama produksi swasta hampir bersamaan waktu dengan Djakarta 1966, yakni Gema Kampus 66 (Asrul Sani, 1988).

Di televisi, Pengkhianatan G30S/PKI (Arifin C. Noer, 1984) bukan satu-satunya film propaganda yang wajib disiarkan. Menurut Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edi Sedyawati, sejak 1996, selalu ada film penunjang yang juga ditayangkan pada 30 September. Pada 1996 ditayangkan sinetron Terjebak, dan pada 1997 Nyanyian Dua Bersaudara dengan sutradara Dedi Setiadi dan penulis skenario Arswendo Atmowiloto.

Pada 1998, Wakil Presiden Habibie diangkat sebagai presiden pengganti Soeharto. Untuk memberi kesan pemerintahannya berbeda dengan Orde Baru, kewajiban tayang film Pengkhianatan G30S/PKI dihentikan pada September 1998. Namun semua televisi diwajibkan menayangkan trilogi sinetron antikomunis baru, Bukan Sekedar Kenangan, Melacak Jejak Berkabut, dan Sumpah Kesetiaan.

Puncak dari semua film propaganda antikomunis adalah Pengkhianatan G30S/PKI tadi. Bagi sebagian besar masyarakat, film ini menjadi satu-satunya sumber informasi resmi (sekaligus disinformasi dan misinformasi) yang tersedia, tentang apa yang mungkin terjadi di Jakarta 1965. Segala bentuk diskusi dan terbitan yang meragukan, apalagi berbeda dengan propaganda pemerintah, dilarang dengan ancaman hukum pidana bagi pelanggarnya. Kerangka bertutur dalam film ini membentuk kerangka utama logika-retorika masyarakat puluhan tahun berikutnya, hingga kini.

Pengkhianatan G30S/PKI wajib ditonton ratusan ribu siswa sekolah pada jam pelajaran, selain wajib ditayangkan semua televisi setiap 30 September. Film ini berdurasi empat setengah jam, melibatkan lebih dari 10 ribu pemain, memakan biaya terbesar, dan, menurut J.B. Kristanto (Kompas, 21/10/1984), mendatangkan keuntungan raksasa bagi para pengedar film di berbagai daerah untuk ukuran zamannya. Para siswa harus membeli karcis untuk menonton film wajib ini.

Karena bertujuan mendramatisasi kekejaman komunis, dan menciptakan kebencian terhadap mereka, film ini penuh adegan kekerasan. Sebuah berita koran berjudul "Demam dan Menjerit ketika Nonton Film G30S/PKI" melaporkan trauma para siswa yang pernah menyaksikan film wajib ini (Yogya Post, 30/9/1990). Padahal, sewaktu diputar awal di Istana, ada yang berkomentar beberapa adegan di film ini "kurang sadis".

Setahun setelah Pengkhianatan G30S/PKI beredar, majalah Tempo pada 1985 mengadakan survei. Kepada 900 responden di Jawa dan Sumatera, ditanyakan apa ancaman paling berbahaya terhadap Indonesia. Jawaban terbesar adalah bahaya bangkitnya kembali komunisme (33,65 persen), jauh melampaui korupsi yang dianggap bahaya kedua (18,42 persen). Pada awal abad ini, harian Kompas mengadakan jajak pendapat serupa pada 2002 serta 2003, dan hasilnya mirip temuan Tempo.

Pada 2000, Tempo mengadakan survei lagi terhadap lebih dari 1.000 responden dari tiga kota terbesar di Indonesia. Ditanya dari mana mereka belajar tentang sejarah 1965. Hasilnya, 90 persen responden menjawab dari film. Ketika ditanya berapa kali mereka menonton Pengkhianatan G30S/PKI, sebagian terbesar menonton dengan jumlah paling sering. Hanya 13 persen yang menonton sekali; 29 persen dua kali; 20 persen tiga kali, dan persentase terbesar (38 persen) sudah menonton film itu lebih dari tiga kali.

Kerangka berpikir Pengkhianatan G30S/PKI masuk ke sumsum tulang sebagian besar masyarakat. Orang swasta yang tertular kemudian ikut menebar kuman bertutur seperti film propaganda itu. Dengan beberapa perkecualian kecil, hampir semua karya sastra berlatar sejarah politik 1965-1966 menggambarkan tokoh kiri/komunis sebagai tokoh jahat, penghasut licik yang menjerumuskan orang baik, atau orang jujur tapi lugu sehingga tersesat oleh ajaran komunisme. Pembaca mendapat pesan seragam: bila tokoh-tokoh ini kemudian dibunuh, itu karena nasib buruk, atau salah mereka sendiri.

Ada banyak contoh novel yang mereproduksi propaganda antikomunisme ala Orde Baru, misalnya Anak Tanahair: Secercah Kisah (1985) oleh Ajip Rosidi, Jalan Bandungan (1989) oleh Nh. Dini, atau Kubah (1995), dan Ronggeng Dukuh Paruk (2003) oleh Ahmad Tohari. Juga novel Atheis (1949) yang ditulis Achdiat Karta Mihardja sebelum masa Orde Baru, tapi di masa Orde Baru dijadikan bacaan wajib sekolah, dicetak ulang lebih dari 30 kali dan difilmkan. Pesan serupa hadir dalam film pasca-Orde Baru, termasuk yang dinobatkan FFI sebagai film terbaik, misalnya Gie (2005) dan Sang Penari (2011).

Gugatan Pasca-1998

Indonesia sudah berganti empat presiden sejak Soeharto turun, tapi semangat antikomunisme nyaris tak berubah. Pada 7 Agustus 2003, DPR malah meningkatkan status beberapa aturan antikomunisme dan anti-Sukarno dari masa darurat 1966 yang berstatus "sementara". Pada awal abad ke-21, kaum muda menemukan keasyikan baru membuat film dokumenter dan film pendek. Agus Mediarta, Lulu Ratna, dan Kantika van Heeren pernah membahas topik ini secara terpisah.

Dengan semangat menggebu, modal pas-pasan, dan bantuan minim dari penderma, para sineas film indie mendirikan jaringan. Saya pernah mengikuti kegiatan mereka untuk meneliti sejauh mana tema pembantaian 1965-1966 tampil dalam karya mereka di masa demokratisasi teknologi media sekarang ini. Saya temukan belasan judul dengan berbagai latar belakang pembuat, kualitas teknis, dan lingkup peredaran.

Lembaga Kreativitas Kemanusiaan pimpinan Putu Oka Sukanta, penyair, mantan pegiat Lekra, dan korban politik 1965, menjadi salah satu produser paling rajin. Film mereka antara lain berjudul Menyemai Terang dalam Kelam (2006), Perempuan yang Tertuduh (2007), Tumbuh dalam Badai (2007), Seni Ditating Jaman (2008), Tjidurian 19 (2009), dan Plantungan: Potret Derita dan Kekuatan Perempuan (2011).

Film bertema 1965 juga diproduksi organisasi nonpemerintah dalam bidang hak asasi manusia: Bunga-tembok (2003), Kawan Tiba Senja: Bali seputar 1965 (2004), Kado untuk Ibu (2004), Putih Abu-abu: Masa lalu Perempuan (2006), dan Sinengker: Sesuatu yang Dirahasiakan (2007). Karya-karya di atas (kecuali Tjidurian 19) menekankan advokasi gugatan keadilan. Lain lagi karya seniman film yang menonjol dalam kualitas teknik, aspek jurnalisme, atau estetika: Puisi tak Terkuburkan (Garin Nugroho, 1999), Djedjak Darah: Surat teruntuk Adinda (2004), dan Mass Grave (2002). Dalam hal estetika, Tjidurian 19 ditempatkan di sini juga.

Semua karya itu berjasa membongkar kejahatan terhadap kemanusiaan dan luka bangsa yang selama ini ditabukan negara. Berbagai film itu juga memberikan suara dan simpati bagi para korban yang selama ini dibungkam. Karya sineas Indonesia ini melengkapi beberapa film dokumenter karya sineas asing dengan tema serupa: The Shadow Play (2001), Terlena: Breaking of a Nation (2004), dan 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy (2009).

Beberapa film cerita berlatar belakang sejarah politik 1965 diproduksi dalam negeri: Gie (Riri Riza, 2005), Lentera Merah (Hanung Bramantyo, 2006), dan Sang Penari (Ifa Isfansyah, 2011), selain film asing The Year of Living Dangerously (Peter Weir, 1983). Pada November 2008, Eros Djarot batal melanjutkan syuting film Lastri, sebuah film drama romantik berlatar belakang 1965, karena pengambilan gambar yang sudah mendapat izin petugas lokal di Colomadu, Jawa Tengah, diserbu Front Pembela Islam dan Hizbullah Bulan Bintang dengan tuduhan film itu menyebarkan komunisme.

Kini peluncuran film dokumenter The Act of Killing (Jagal) (2012) membuka bab baru sejarah film dan sejarah 1965. Inilah film dokumenter tentang 1965 terbaru dan terdahsyat. Semoga film ini dapat segera disaksikan sebanyak mungkin generasi muda Indonesia.

Banyak orang mengkampanyekan slogan "menolak lupa" terhadap kejahatan 1965. Memang telah terjadi amnesia sejarah dalam lingkup bangsa-negara Indonesia. Tapi, bagi sebagian besar anggota masyarakat, khususnya generasi muda, yang perlu dilawan adalah ketidaktahuan. Bukan lupa. Bagaimana bisa lupa jika tidak tahu sejarah sama sekali?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo