Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

The Act of Killing (Jagal)

Sutradara: Joshua Oppenheimer

Produksi: Final Cut for Real, Denmark

Durasi: 117 dan 159 menit

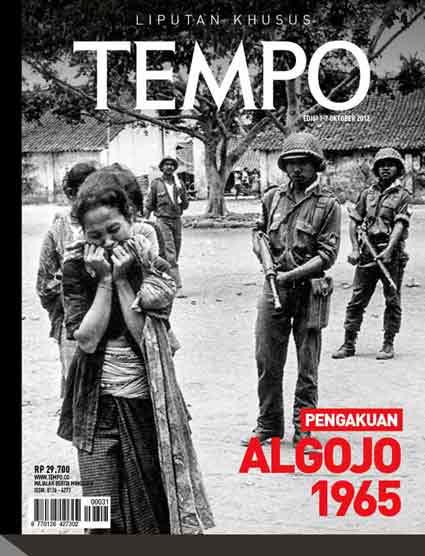

Enam bulan sebelum Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai partai terlarang, ratusan ribu orang Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung komunisme. Kurang dari setahun kemudian, jumlah korban nyawa mencapai sekitar satu juta. Derita berlanjut puluhan tahun bagi keluarga korban yang masih hidup. Hingga kini.

Yang masih samar bagi banyak orang, bagaimana pembantaian massal 1965-1966 itu dipahami oleh pembunuhnya sendiri. Atau di mana dan bagaimana sekarang kehidupan mereka sehari-hari.

Berbagai film tentang pembantaian 1965 dan dampaknya (baca "Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa" dalam edisi ini) dapat dibagi dua jenis. Semuanya bungkam tentang para pembunuh itu. Jenis pertama, film propaganda, disponsori rezim antikomunis Orde Baru. Dalam film jenis ini, kejahatan terhadap kaum komunis ditampilkan secara terbalik menjadi kisah kejahatan oleh komunis. Tak ada adegan pembantaian terhadap komunis selama beberapa bulan sesudahnya.

Jenis kedua, sebut saja film gugatan, berwujud film dokumenter pasca-1998 yang menampilkan kesaksian korban dan keluarga yang selamat dari pembantaian 1965. Bagi mereka, neraka adalah hidup di Indonesia sesudah 1965 sebagai orang atau anggota keluarga yang dituduh komunis, pernah ditahan bertahun-tahun, walau tanpa pernah diadili dan dibuktikan bersalah. Dalam film jenis ini, kekejaman Orde Baru dikecam, tapi sosok para algojo 1965 tidak tampil.

Kini, untuk pertama kalinya, sosok dan suara otentik beberapa pembantai 1965-1966 tampil di layar lebar sebagai tokoh utama. Sebuah film dokumenter berjudul The Act of Killing (Jagal) berisi kesaksian terperinci dan blak-blakan dari sejumlah tokoh preman yang memimpin pembantaian lebih dari 10 ribu tersangka komunis di Sumatera Utara. Mereka bersaksi secara sukarela dengan mengobral cerita, contoh peragaan, tawa, nyanyian, dan dansa-dansi. Kejahatan mereka juga dirayakan dalam siaran talkshow di TVRI lokal dan tepuk tangan!

Menyaksikan film jenis pertama dan kedua menguras emosi. Tapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengalaman menyaksikan Jagal. Di sini nalar dan norma moralitas yang lazim kita kenal seperti dipelintir dan dijungkir-balikkan habis-habisan.

Jagal hasil kerja keras sutradara Joshua Oppenheimer bersama awak produksinya selama tujuh tahun, yang menghasilkan rekaman kasar sepanjang ratusan jam. Atas kebaikan sutradara, saya sempat menyaksikan beberapa versi kasar dari film ini dalam dua tahun terakhir proses produksi, sebelum hasil akhirnya diluncurkan. Inilah film paling dahsyat, dan secara politis terpenting, tentang Indonesia yang pernah saya saksikan.

Film ini berbicara tentang titik terpenting dari seluruh sejarah Republik Indonesia. Hadirnya film ini sendiri merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang sulit dicari duanya. Satu-satunya bandingan yang layak disebut adalah empat novel karya Pramoedya Ananta Toer pada 1980-an selepas dari pembuangan di Pulau Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Novel-novel Buru melacak awal terbentuknya bangsa-negara Indonesia. Film dokumenter Jagal bersaksi tentang hancurnya sendi dasar bangsa-negara ini di tangan pembantai Indonesia sendiri. Yang ikut dihancurkan dalam peristiwa itu adalah salah satu kekuatan sosial yang melahirkan Indonesia, yakni komunisme. Di atas bukit mayat rekan-sebangsa itulah dibentang karpet merah bagi pertumbuhan dua kekuatan pesaing komunisme, yakni kapitalisme yang berjaya sejak 1966, dan politik Islamisasi sejak 1990-an.

Sesudah 1965, dua generasi anak Indonesia menjadi mangsa teror negara, propaganda antikomunisme, serta pembodohan nasional. Mereka dibesarkan sebagai makhluk cacat, yakni buta sejarah. Ada beberapa yang tumbuh kritis, tapi mayoritas generasi ini gamang menghadapi berbagai peristiwa mutakhir di sekitarnya. Misalnya, menyaksikan aparat negara di garis terdepan penegakan hukum ternyata paling ganas memperkosa hukum untuk menjarah harta negara.

Dari generasi ini pula bisa dijumpai mereka yang dengan lugunya berharap aparat negara menindak organisasi preman yang melakukan kekerasan di berbagai tempat umum. Seolah-olah negara RI pasca-1965 dan premanisme dua hal yang terpisah, dan kepentingan mereka bertentangan. Dengar ucapan santai seorang gubernur yang akrab dengan dunia preman, dan dituturkan khusus untuk Jagal: "Ajaran komunis itu tidak bisa diterima di Indonesia. Karena di sini banyak preman." Menurut peneliti Loren Ryter, hampir separuh parlemen pasca-Orde Baru diisi mereka yang berlatar belakang organisasi kepemudaan dan preman.

Oppenheimer tidak berniat menggugat sejarah palsu, dan mengajukan secara utuh sebuah kebenaran sejarah lain sebagai gantinya. Jagal menjelajahi beberapa wilayah di mana fakta dan fiksi, nilai benar atau salah, kadang-kadang bercampur-aduk dan saling teranyam.

Seperti Toer, Oppenheimer sadar bahwa medium yang mereka pakai bukan alat netral untuk berkisah tentang kebenaran sejarah. Dalam filmnya, Oppenheimer bertindak lebih radikal ketimbang Toer dalam dua hal. Pertama, Jagal menampilkan secara binal dan bugil ironi terbesar dalam seluruh wacana dominan tentang pembunuhan 1965, juga tentang kebangsaan dan keadilan. Kedua, semua keberhasilan itu dicapai Jagal berkat metode pembuatan film yang dipilih secara jenius dan berani oleh sutradaranya. Kedua faktor ini akan saya jelaskan satu per satu.

Film-film propaganda Orde Baru menutupi fakta kejahatan berat atas kemanusiaan. Sejumlah film dokumenter pasca-Orde Baru membongkar kejahatan itu. Kedua upaya itu menjadi mubazir dengan tampilnya Jagal.

Dalam Jagal, secara santai para pembantai 1965 mengumbar kebanggaan bersaksi tentang kekejaman yang mereka lakukan. Sambil mengejek film Pengkhianatan G30S/PKI (Arifin C. Noer, 1984) yang dianggap menyesatkan, mereka bersaksi pernah melakukan kejahatan yang jauh lebih keji daripada yang dituduhkan para korban dalam berbagai film dokumenter terdahulu.

Seorang tokoh dalam Jagal mengaku: "Yang kejam itu bukan PKI.... Yang kejam kita, ha-ha-ha…." Klaim itu mereka buktikan dengan berkisah terperinci, mempertontonkan alat-alat yang mereka pakai untuk membantai, tahap demi tahap pembantaian, dan reka ulang tindak kejahatan di beberapa lokasi kejadian yang mereka lakukan sendiri.

Jagal bukan sekadar kisah pembantaian 47 tahun lalu. Sejumlah adegan hasil rekaman di lapangan menunjukkan mesranya para pembantai 1965 dengan pejabat negara pasca-Orde Baru, baik di tingkat nasional (DPR, kepresidenan, kementerian negara) maupun daerah (DPRD, gubernur, media cetak, dan TVRI lokal). Film ini bersaksi tentang kesinambungan mulus praktek jagal politik, hukum, dan ekonomi masa kini, setengah abad setelah PKI dibinasakan. Penyakit kronis yang diidap bangsa ini nyaris telah merata menjadi milik dan tanggung jawab nasional.

Dunia mencatat pembantaian 1965 sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah modern. Yang lebih memualkan, dan gamblang dalam Jagal, sebagian besar pembunuh itu memamerkan impunitas yang mereka nikmati. Bahkan mereka menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Sebagian tidak cukup puas hidup berlimpah kuasa dan harta, mereka masih menuntut dihormati sebagai pahlawan.

Semua itu dicapai Jagal berkat keberanian Oppenheimer memilih sebuah metode pembuatan film yang penuh risiko. Para pembantai 1965 bukan sekadar narasumber yang jadi obyek di depan kamera, seperti sebagian besar film bertema 1965. Para pembantai itu diajak terlibat langsung dalam pembuatan film, dengan membuat kisah fiksi mereka sendiri berdasarkan ingatan, khayalan, angan-angan, dan tanggapan mereka di masa kini atas kekejaman yang mereka lakukan dulu. Metode ini tidak dipilih secara iseng, tapi telah teruji dalam karya Oppenheimer sebelumnya, The Globalization Tapes (2003), tentang nasib kaum buruh perkebunan di Sumatera.

Mereka diberi kebebasan penuh untuk menyusun cerita, menjadi bintang utama, serta memilih pemain pendukung, musik latar, setting, kostum, dan pengambilan gambar. Jagal merupakan sebuah film dokumenter tentang pembuatan film fiktif oleh para pembantai 1965, tentang kejahatan faktual mereka sendiri. Dalam Jagal ditunjukkan kesibukan mereka mencari pemain, berlatih akting, hingga membahas dampak film ini bagi Indonesia dan dunia.

Sebuah fantasi absurd seorang pembantai disertakan dalam Jagal dalam adegan bangkitnya sebagian arwah korban 1965. Mereka menghampiri si tokoh jagal di sebuah tempat nan indah-permai, bukan untuk mengutuk atau membalas dendam. Tapi menyampaikan ucapan terima kasih dan menyematkan medali, karena pembantaian 1965 menghantar nyawa mereka ke surga. Menurut kesaksian si jagal, dalam kehidupan nyata arwah korban itu hadir dalam mimpi buruk yang menyiksa.

Terjadi pula sejumlah peristiwa tak terduga yang jeli direkam dalam Jagal. Misalnya, ketika seorang pembunuh 1965 berperan sebagai korban yang 47 tahun lalu disiksa dan dibunuhnya sendiri.

Jagal jauh lebih rumit, kaya nuansa berlapis, penuh kejutan-kontradiksi-dan-perubahan pada tokohnya ketimbang yang kita jumpai dalam berbagai film lain dengan tema serupa, atau film mana pun. Film ini membuka ruang bagi kajian kritis atas beberapa masalah terpenting dalam sejarah republik ini, bahkan sejarah manusia umumnya, juga makna film dokumenter, tanpa mendesakkan sebuah pesan tunggal kepada penontonnya.

Ariel Heryanto, Associate Professor, Australian National University

Algojo dan Narasumber Skripsi

Ia memajukan kakinya satu langkah, kemudian memundurkannya lagi, sambil menggoyang-goyangkan tangannya ke atas. Dengan kemeja pantai hijau dan celana putih, Anwar Congo menari-nari. "Ca… ca… tita… tita… hei… hei…," badannya dengan luwes menari-nari.

"Dia ini suka joget," kata Syamsul Arifin, bekas Gubernur Sumatera Utara, tentang sosok Anwar, seperti terekam dalam fim The Act of Killing garapan Joshua Oppenheimer. Meskipun gemar joget, Anwar ternyata orang yang ditakuti. "Dia itu serem, ditakuti karena ikut grekkk…," kata Syamsul sambil menyilangkan jari ke leher.

Bagi Anwar, menari adalah cara untuk menyenangkan diri sesudah membunuh. Ini menjadikannya sebagai sosok pembunuh berdarah dingin. Disertai alunan musik, ditambah sedikit alkohol, mariyuana, sedikit ineks, Anwar sudah siap terbang, "Fly…, happy, ca… ca… ca…," katanya sembari mengentakkan kakinya.

Menurut Oppenheimer, Anwar sering diajak berdansa-dansi di berbagai tempat hiburan malam dan diskotek di Medan. "Teman-temannya tahu bahwa Anwar pedansa ulung," katanya kepada Tempo. Menurut Joshua, mengapa dia mudah menampilkan pengakuan Anwar di film lantaran Anwar punya obsesi: ingin menunjukkan perannya pada 1965-1966. "Kita harus tunjukkan inilah kita. Kita tidak perlu dalam film-film yang besar," seperti kata Anwar dalam film.

Namun belum juga film tersebut diedarkan dan ditonton secara luas di Tanah Air, Anwar tampak menciut. "Saya belum siap, ujung-ujungnya saya yang menderita," katanya saat Tempo mendatangi rumahnya di Lingkungan 17 Medan Area, Medan, beberapa pekan lalu. Anwar tampaknya ragu-ragu menjadi "selebritas". Dia enggan menjelaskan keterlibatannya dalam film tersebut. "Saya belum mau bercerita tentang film itu. Capek. Saya ditelepon dari mana-mana," katanya.

Raut wajahnya tak banyak berubah dibandingkan dengan saat ia tampil di The Act of Killing. Rambutnya uban perak dengan kulit hitam sedikit berminyak. Siang itu dia hanya menggunakan kaus oblong lusuh dan celana pendek kuning. "Kalian ini usil, gak usah tanya-tanya," katanya.

Sikapnya ini berbeda jauh dibanding saat dia menjelaskan caranya menghabisi orang-orang PKI. Dengan mengambil lokasi lantai atas kantor Medan Post, Anwar, misalnya, dengan tenang menunjukkan bagaimana dia membunuh orang PKI. Dengan sigap dia memperagakan: seorang kawannya ia dekatkan ke tiang, lalu seutas kawat dia lilitkan ke leher. Kawat itu kemudian ditarik. "Ini supaya tidak ada darahnya," katanya. "Ini saya tiru dari film-film gangster."

Ia lahir di Pangkalan Brandan dengan nama Anwar. Menurut Oppenheimer, marga ayahnya adalah Matulessy. Tapi, karena dia membantu pasukan TNI yang akan dikirim ke Kongo, dia mendapat julukan Congo. Jadilah namanya Anwar Congo.

Anwar menikahi Salmah pada 1983. Salmah mengetahui bahwa Anwar adalah preman Medan. "Saya sudah kenal dia 14-15 tahun sebelum nikah," katanya. Menurut Salmah, ibu Anwar berasal dari Banten. Anwar lebih dekat dengan keluarga ibunya. "Dia lebih condong ke Banten, kayaknya gak pernah kumpul sama keluarga bapaknya," katanya.

Salmah menilai suaminya adalah sosok romantis. Suaminya itu, kata Salmah, sejak muda suka bunga. "Enggak peduli berapa harganya, dia beli," katanya. Anwar juga suka ikan. Di teras ada akuarium besar, seluas 1 x 5 meter. Akuarium itu berisi ikan koi. Menurut Salmah, suaminya sangat rajin membersihkan kolamnya itu. "Dia gak mau jualin telur, padahal telurnya banyak," kata Salmah.

Pada masa tuanya, Anwar sering menghabiskan waktunya bertemu dengan teman-teman lamanya di kantor Eksponen 66, Laskar Ampera, atau kantor Pemuda Pancasila Sumatera Utara. "Dia orang yang mudah bergaul, baik di kalangan preman maupun pengusaha di Medan," kata Oppenheimer.

Anwar, menurut Salmah, juga sibuk menerima pelajar dan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. "Katanya mereka sedang membuat skripsi," ujarnya. Sebagai sesepuh Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Anwar dinilai mengetahui banyak hal tentang sejarah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo