Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kompak Menampik Saudara Tua

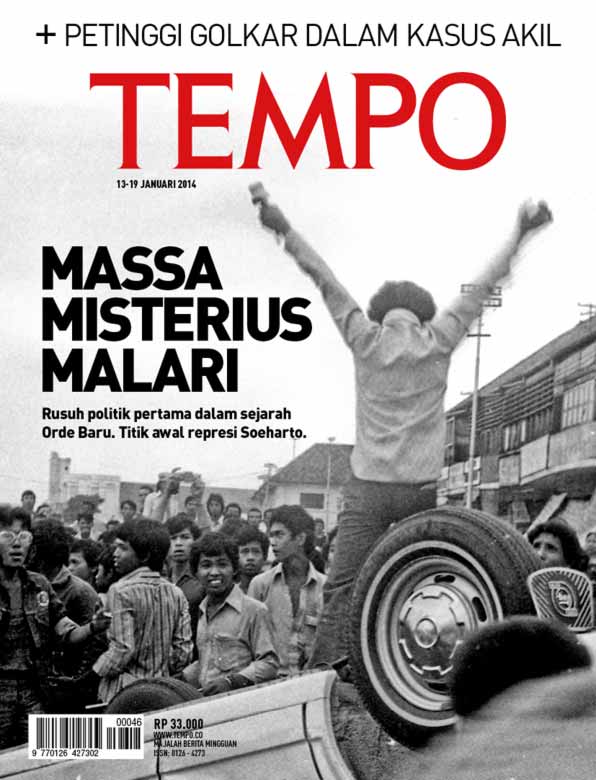

Berawal dari kritik atas strategi pembangunan, protes mahasiswa bergeser pada sentimen antimodal Jepang. Sentimen perkubuan melanda para penasihat ekonomi Soeharto.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo