Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

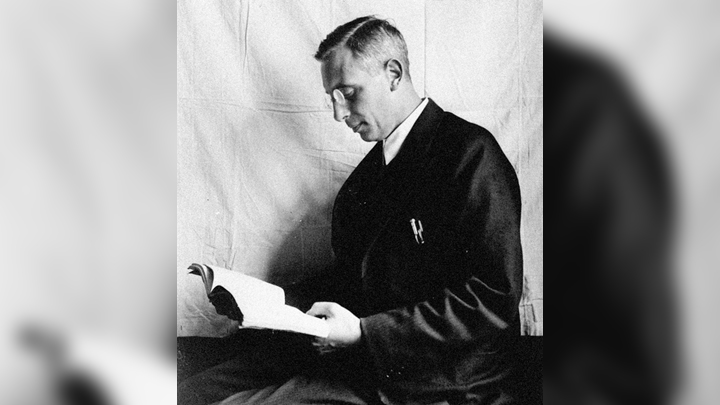

SEKILAS tabung-tabung mungil itu mirip botol bumbu rempah kemasan yang dijual di supermarket. Tutupnya cokelat dengan label stiker yang sudah lusuh dan usang. Kita akan sadar bahwa itu alat rekam bila membaca tulisan di labelnya: “Edison Recording Blank”. Silinder lilin berumur hampir seabad itu milik Jakob “Jaap” Kunst, peneliti musik tradisi asal Belanda. Kunst sempat bekerja di Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang kelak kantornya menjadi Museum Nasional, Jakarta Pusat. Di silinder itulah tersimpan bunyi-bunyi alat musik tradisi dan nyanyian khas daerah di Indonesia yang direkam Kunst selama ia tinggal di sini pada 1919-1934. Salah satunya suara nyanyian ratapan dari Nias Utara berjudul Boli-Boli yang direkam Kunst saat dia datang ke sana pada April 1930.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo