Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MEMAHAMI pergulatan kreatif Usmar Ismail adalah memahami pergulatan suatu ekosistem perfilman yang sedang membangun fondasi di tengah pergolakan sebuah bangsa untuk menjadi modern.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pergulatan itu mencakup ketegangan kompetisi ideologi yang penuh gairah, persaingan gerakan estetika yang penuh benturan, dan relasi kreatif yang penuh dinamika di antara berbagai aktor dalam sebuah ekosistem seni dan budaya suatu bangsa baru di abad ke-20. Dalam relasi kreatif tersebut, tampak pula sebuah kesadaran akan film sebagai media untuk menarasikan bangsa. Semua pergulatan ini telah tampak sejak masa remaja Usmar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Usmar Ismail lahir di Bukittinggi pada 20 Maret 1921. Bukittinggi di Sumatera Barat juga tanah kelahiran Mohammad Hatta. Sumatera Barat, serta Sumatera Utara, di awal abad ke-20 adalah ranah kelahiran para tokoh nasional. Misalnya: Sutan Sjahrir di Padang Panjang, Tan Malaka di Pandam Gadang, Hamka di Sungai Batang, Sutan Takdir Alisjahbana di Natal, Chairil Anwar di Medan, dan Marah Roesli di Padang. Antara Bukittinggi, Padang, dan Medan terjalin simpul budaya kosmopolitan di awal abad ke-20 yang menyumbang kepada gagasan kebangsaan Indonesia hingga masa revolusi 1945 dan sesudahnya.

Latar kosmopolit itulah latar masa remaja Usmar. Ia juga beruntung, dari kalangan ningrat yang mencicipi sekolah MULO (sekolah dasar masa kolonial Belanda) serta mendapat akses terhadap khazanah sastra dan pengetahuan Barat. Di rumah, ia meronta keluar dari kungkungan tradisi adat dan agama dengan mencuri-curi waktu pergi ke bioskop. Dalam Pengantar ke Dunia Film (Usmar Ismail, Star News, 1953), Usmar menulis, “Tidak akan ada orang jang bisa menahan saja tinggal diam di rumah, djika ada film bagus di Scala Bio…. (W)aktu bulan puasa, saja berkuasa atas diri saja sendiri, karena semua orang pergi sembahjang tarawih—termasuk diri saja sendiri—cuma saja tarawih di gedung bioskop.”

Armijn Pane dalam tulisannya di majalah kebudayaan Indonesia edisi Januari-Februari 1953 tentang sejarah film Indonesia yang ia alami mengulas betapa film terkait dengan berbagai bidang dan dinamika kebudayaan semasa. Sosok Usmar persis mencerminkan itu: bahwa ia menjadi “insan film” tidak muncul dari sebuah ruang budaya yang kosong. Pane menulis bahwa kelahiran “film tjerita” di Indonesia terkait pula dengan apa yang terjadi pada jurnalisme, tonil/teater, sastra dan bahasa, lukisan, juga pergerakan kebangsaan Indonesia yang menemukan artikulasi pada 1908, di Hindia/Indonesia.

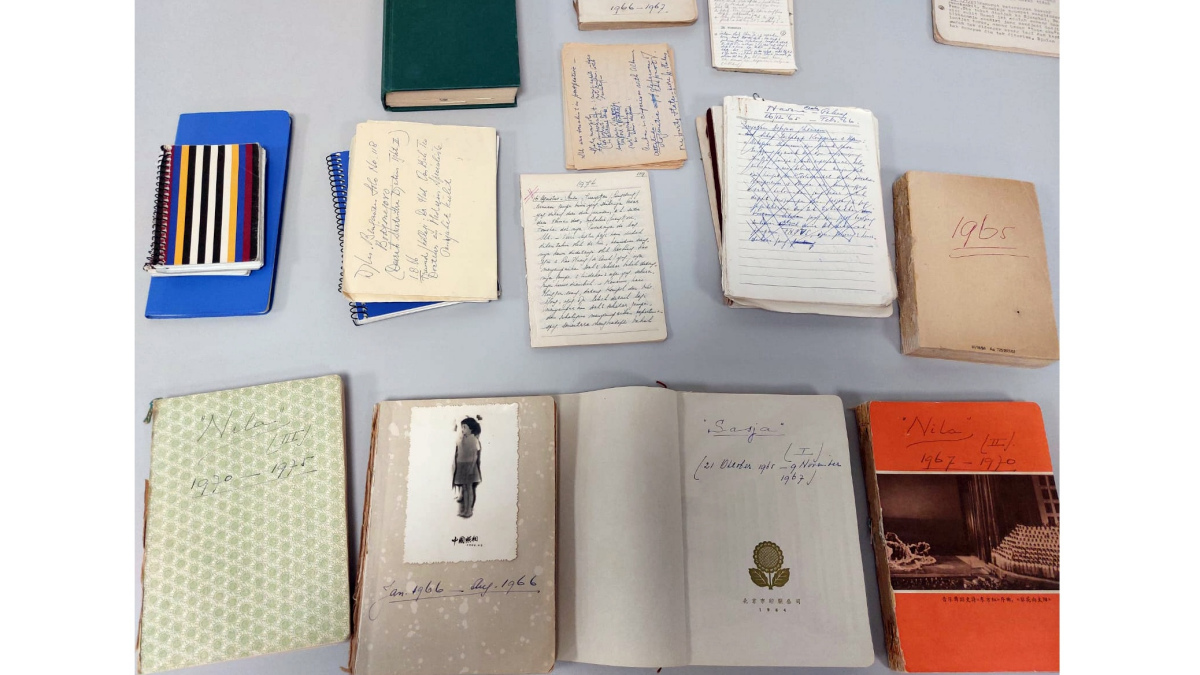

Usmar sendiri, walau sedari remaja bak movie buff dalam obsesinya terhadap film, memulai kesenimannya di dunia sastra dan tonil. Di masa awal rantaunya ke Jakarta, Usmar rajin menulis puisi dan cerita pendek. Puisinya, yang sebagian besar ditulis pada zaman Jepang, terkumpul dalam buku Puntung Berasap (Balai Pustaka, 1950). Cerita pendeknya dimuat dalam Pandji Pustaka dan Kebudajaan Timur. Ada juga dua cerpen karya Usmar berjudul “Permintaan Terachir” dan “Asoka Mala Dewi” yang dipilih H.B. Jassin masuk ke antologinya, Gema Tanah Air, Prosa dan Puisi 1942-1948. Pada masa itu pula Usmar menulis naskah-naskah tonil atau sandiwara.

Naskah tonilnya yang pertama, menurut Armijn Pane, adalah sebuah “tjerita sedjarah” berjudul Nusa Laut. Dalam catatan umum sesudah Pane, judul lengkap naskah itu adalah Mutiara dari Nusa Laut (1943). Naskah tersebut ditulis semasa Usmar bergabung dengan Pusat Kebudayaan yang didirikan pemerintah Jepang di Indonesia saat itu. Naskah Usmar diterbitkan di majalah Pandji Pustaka, yang ditangani bagian kesusastraan Pusat Kebudayaan. Menurut Pane, naskah tersebut kemudian dimainkan oleh orang-orang film Persatuan Artis Film dan Sandiwara Indonesia (Persafi) sebagai “usahanja pertama dalam lapangan tonil”.

Usmar sendiri, menurut catatan Pane, kemudian mencoba-coba menjadi regie (sutradara) tonil kecil-kecil, untuk kalangan penonton yang kecil juga jumlahnya. Dia antara lain menyutradarai naskah tonil satu babak berjudul Ajahku Pulang yang merupakan saduran naskah tonil satu babak dari Jepang. Kemudian Usmar mencoba-coba juga menjadi pemimpin perkumpulan tonil amatir untuk penonton umum, yang juga merupakan salah satu unit usaha Persafi.

Istilah untuk pertunjukan semacam itu adalah “Sandiwara Penggemar”, yang kurang-lebih berarti pertunjukan tonil yang dirancang bagi ceruk pasar yang spesifik (dalam istilah Pane: “terpilih”) dan kecil, yakni para “penggemar”. Karakter penting lain Sandiwara Penggemar adalah ceritanya biasanya mengandung nasionalisme.

Nama perkumpulan tonil itu: Maya. Usmar mendirikannya bersama Rosihan Anwar (wartawan), Sudjojono (pelukis), Cornel Simandjuntak (komponis musik), dan H.B. Jassin (kritikus sastra). Dalam lingkaran Pusat Kebudayaan itu pula ada D. Djajakusuma, yang kelak menjadi mitra kreatif terpenting Usmar selain Asrul Sani. Juga pelukis Basuki Resobowo, yang sangat obsesif dalam memperhatikan/mengkampanyekan seni film sebagai kesenian bermutu dan relevan bagi masyarakat.

Para personel tonil itu sendiri mencerminkan suatu ekosistem perfilman Indonesia di masa embrionalnya: adanya relasi kreatif dengan dunia jurnalistik, sastra, musik, lukisan, dalam semangat mempersiapkan “kemerdekaan” sebuah bangsa baru. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, pada 1945, Usmar ikut banyak seniman hijrah ke Yogyakarta. Salah seorang opsir Jepang keturunan Korea yang memutuskan menjadi warga Indonesia, dokter Huyung, di Yogyakarta saat itu mendirikan sebuah sekolah film informal, yang sekaligus menjadi rumah produksi, dan membuat bioskop bernama Kino Drama Atalier.

Dokter Huyung memang salah seorang pelopor penting perfilman Indonesia. Ia ditugasi militer Jepang menjadi pembuat film propaganda untuk Indonesia. Dari sinilah Usmar Ismail belajar tentang dua hal. Pertama, kesadaran bahwa film tidak hanya terpaku pada fungsi sebagai alat penghibur seperti dicontohkan Terang Boelan (1937) dan film-film karya produser Tionghoa seperti Wong Bersaudara dan The Teng Cun di era Hindia Belanda atau sekadar wahana etnografis seperti Pareh (1936) karya Albert Balink dan Manus Franken.

Dari dokter Huyung, Usmar sadar bahwa film juga bisa menjadi wahana gagasan, penyampai pesan nasionalisme. Sebuah wahana menarasikan bangsa (narrating the nation) selayak sastra modern seperti diistilahkan Homi K. Bhabha (1992). Dengan kata lain, inilah hasrat seorang seniman modernis di pertengahan abad ke-20. Nasionalisme memang gagasan penting dalam modernisasi di Indonesia, ataupun di dunia, pada paruh pertama abad ke-20.

Kedua, Usmar (dan banyak pembuat film kita pada periode itu) belajar bagaimana membuat film dan karya seni secara lebih terorganisasi. Moda produksi film di Jepang dan yang dikenalkan dokter Huyung saat itu memang sangat rapi, terencana, dan memperhitungkan aspek teknologi. Hal ini tentu saja mempengaruhi kiprah Usmar di kemudian hari ketika mendirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia, sempat terlibat dalam bank film, membangun Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia bersama Djamaludin Malik dan Asrul Sani, membuat Festival Film Indonesia dan Akademi Teater Nasional Indonesia, sampai menjadi pengusaha hiburan hingga saat ia wafat pada 1971. Ada semacam kesadaran untuk mendesain secara rapi sebuah ekosistem perfilman nasional.

Tapi Usmar juga bersentuhan dengan sebuah ekosistem kreatif lain yang lebih bersifat informal dan organik: dunia seniman Pasar Senen pada 1950-an. Ketika balik ke Jakarta, Usmar biasa nongkrong pada malam hari bersama sesama seniman senior, seperti H.B. Jassin, Rivai Apin, atau penulis baru saat itu, Ajip Rosidi, di rumah makan Padang Ismail Merapi. Rumah makan itu buka 24 jam. Para seniman berkantong bolong nongkrong di warung-warung murah area Kramat Bunder. Sehabis nonton di bioskop, seniman seperti D.A. Peransi biasa datang ke Pasar Senen dan berbicara penuh semangat tentang pentingnya neorealisme Italia.

Ekosistem organik yang sangat vibrant itu buyar pada 1960-an. Misbach dan Salim Said menganggap buyarnya ekosistem itu disebabkan oleh agitasi Partai Komunis Indonesia—masuknya sebagian seniman muda Pasar Senen ke partai politik atau Lembaga Kebudayaan Rakyat menyebabkan diskusi berubah menjadi perseteruan ideologis yang panas. Tapi sebagian sejarawan melihat ekosistem Pasar Senen buyar oleh langkah pembangunan yang agresif dari Ali Sadikin pada 1964 (Kompas, “Asam Garam Pasar Berusia 285 Tahun”, 20 Januari 2020).

Ekosistem kreatif yang terancang baik, ataupun yang bersifat organik seperti pada 1950-an itu, masih sama pentingnya bagi dunia kesenian Indonesia, termasuk perfilman kita kini, di masa 100 tahun setelah kelahiran Usmar Ismail.

HIKMAT DARMAWAN (KRITIKUS FILM)

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo