Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

NASKAH Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer masih tersimpan rapi di rak kaca Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya. Di dekatnya ada karya lain sastrawan asal Blora, Jawa Tengah, itu, juga fotonya saat dipenjara di Pulau Buru, Maluku. Naskah Bumi Manusia itu istimewa karena ditulis tangan oleh Pramoedya di atas kertas semen semasa di Pulau Buru. Segepok tulisan tersebut tak ubahnya harta berharga bagi Oei Him Hwie, 82 tahun, eks jurnalis yang mendirikan Perpustakaan Medayu Agung.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di Medayu Agung, yang terdiri atas tiga ruangan, manuskrip Pramoedya berada di area yang sama dengan buku-buku langka koleksi Hwie. Di lemari buku bersusun lima setinggi 2,5 meter itu ada Bumi Manusia terbitan pertama, cetakan pertama Di Bawah Bendera Revolusi karya Sukarno, dan Madilog tulisan Tan Malaka. Ada juga bahan mentah Ensiklopedi Citrawi Indonesia yang ditulis Pramoedya. “Hingga Pram meninggal, ensiklopedia itu tak pernah diterbitkan,” kata Heru Krisdianto, penulis buku Memoar Oei Hiem Hwie: Dari Pulau Buru sampai Medayu Agung, Kamis, 9 Juli lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada Senin siang, 6 Juli lalu, tak banyak orang yang datang ke Medayu Agung. Hanya ada setidaknya empat pengunjung yang menyusuri rak berisi koleksi buku langka. Selain satu sudut yang menampung karya Pramoedya, ada lemari yang menampung buku-buku tebal di bangunan seluas kira-kira 10 x15 meter itu. Koleksi di situ tak kalah langka. Ada History of Java karya Stamford Raffles, Mein Kampf bikinan Adolf Hitler, juga buku-buku berbahasa Belanda dan karya Adam Malik. Ketua Yayasan Medayu Agung, King Gaudi, mengatakan Mein Kampf milik Hwie bertanda tangan Hitler.

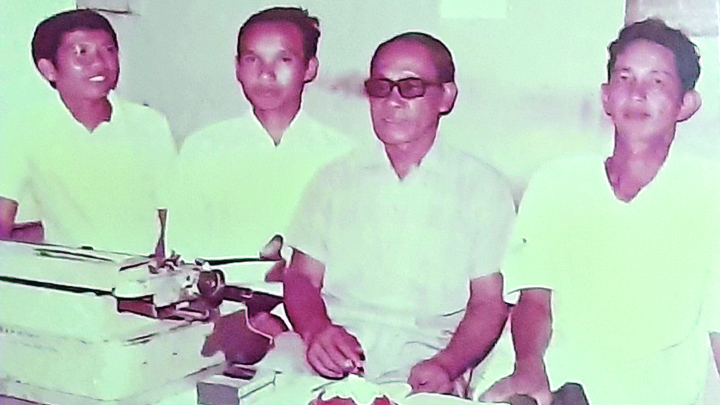

Oei Hiem Hwie (kanan) menemui Pramoedya di Jakarta setelah bebas, pada 1979./ Tempo/KUKUH S WIBOWO

Hingga tiga tahun lalu, tercatat ada 10 ribu buku yang tersimpan di Medayu Agung. Agar kualitas buku tetap baik, Hwie menaburkan merica, cengkih, dan silika di setiap rak untuk mengusir rayap dan ngengat. Selain buku, terdapat satu eksemplar Trompet Masjarakat edisi Sabtu, 8 Mei 1965, di sana. Itulah satu-satunya koran Trompet Masjarakat yang selamat dari perampasan tentara saat Hwie diciduk pada 1965. Edisi itu sebelumnya disimpan Hwie di dalam laci meja rumahnya di Malang, Jawa Timur. Bundel majalah lawas juga ada di Medayu Agung. Misalnya koran lama Manifesto, Suluh Indonesia, Ampera, Pewarta Surabaia, Api Pantjasila, Surabaja Post, Berita Yudha, Operasi, Suara Rakjat, dan Sinar Harapan serta sejumlah eksemplar media cetak berbahasa dan beraksara Cina.

Walau Medayu Agung kaya akan buku lawas dan langka, Heru menilai kekuatan perpustakaan ini ada pada karya-karya Pramoedya. Sebab, hanya Hwie yang memiliki manuskrip lengkapnya. Tak aneh bila kebanyakan pengunjung datang ke Medayu Agung hanya untuk melihat langsung naskah tersebut. “Terutama yang ditulis di atas kertas semen,” tutur Heru.

Banyak peneliti, wartawan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri, datang ke perpustakaan yang sejak tahun lalu pengelolaannya diserahkan Hwie ke kawan karibnya, King Gaudi, ini. Selain Pramoedya sendiri, yang pernah berkunjung ke Medayu Agung di antaranya Benedict Anderson, Charles Coppel, Daniel S. Lev, Tan Ta Sen, dan Claudine Salmon. Tak ada pungutan biaya bagi siapa pun yang ingin menengok koleksi Medayu Agung. Mereka hanya mesti mengisi buku tamu yang berada di bagian depan ruangan.

Oei Hiem Hwie di Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya./ Tempo/KUKUH S WIBOWO

Belakangan beredar kabar, perpustakaan ini sedang terbelit kesulitan keuangan karena belum ada aliran dana dari para donatur. Sejak 21 Juni lalu pun King sudah membuka keran donasi publik untuk membantu pengoperasian perpustakaan. Minimal sumbangan ia tetapkan Rp 100 ribu. Menurut King, respons khalayak cukup baik. Namun ia menyangkal bila ada yang menyebut Medayu Agung sedang mengalami krisis keuangan. King mengungkapkan, kebutuhan operasional tak banyak karena staf perpustakaan ini bersedia digaji di bawah standar. “Mereka ini relawan,” ujarnya.

King mengaku sudah punya konsep pengembangan Medayu Agung ke depan. Kini ia sedang mencari lahan untuk mendirikan bangunan perpustakaan modern yang lebih luas, dengan fasilitas gedung pertemuan dan kafe. Ia menghitung, biayanya Rp 5-10 miliar. King menjelaskan, ia masih dalam tahap melobi calon donatur di Jakarta saat tiba-tiba wabah Covid-19 muncul. “Akhirnya pembicaraan terhenti karena saya sungkan menelepon lagi saat ekonomi kita sedang memburuk,” ucapnya.

Di sisi lain, perpustakaan Hwie kini makin padat. Jumlah koleksinya mencapai belasan ribu. Banyak orang yang menyumbangkan buku atau sekadar menitipkannya karena takut koleksi itu rusak bila hanya disimpan di rumah. Namun, karena tak ada lagi tempat untuk menampung, buku-buku sumbangan itu hanya dibungkus tas dan ditaruh di lantai.

•••

KISAH Medayu Agung berawal dari Oei Him Hwie. Hwie lahir di Malang, 24 November 1938. Ayahnya berasal dari Hokkian, Cina, sementara ibunya keturunan Cina-Jawa. Semasa muda, Hwie bekerja sebagai wartawan koran pagi Trompet Masjarakat. Ia menjadi koresponden di Malang pada media yang berkantor di Surabaya itu. Selain aktif meliput, Hwie menjabat Sekretaris Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) Kabupaten Malang. Suatu hari, pada 1965, Hwie diciduk tentara tanpa diberi tahu alasannya. “Saya dianggap Sukarno-sentris. Bukan ditangkap karena aktif di Baperki,” katanya saat ditemui di perpustakaannya di Jalan Medokan Ayu Selatan, Senin, 6 Juli lalu.

Hwie bersua dengan Pramoedya Ananta Toer pada akhir 1965 di penjara Nusakambangan, Jawa Tengah. Ketika itu dia baru dipindah dari tahanan di Batu, Jawa Timur, tempat ia diterungku sekitar dua bulan. Sebelum dikurung di Batu, Hwie diciduk di rumahnya di Malang dan dijebloskan ke penjara Lowokwaru. Ia ditahan lantaran menjadi simpatisan eks presiden Sukarno. Setelah dua bulan ia di Nusakambangan, datang kapal dari Jakarta untuk mengangkut ratusan tahanan politik ke Buru. “Saya kenal Pram di Nusakambangan, tapi belum akrab. Saya hanya tahu dia penulis terkenal,” ujarnya.

Dalam perjalanan ke Buru dengan kapal, Hwie kembali berserobok dengan Pram. Mereka ditempatkan di dek atas bersama tahanan lain yang berkategori “bukan kelas berat”. Lain halnya dengan tahanan dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dilesakkan ke dek bawah yang pengap. Di dek itulah Hwie sempat mengobrol dengan Pram. Kepadanya Pram mengaku hendak menulis buku, tapi urung karena kadung diciduk tentara.

Setiba di Buru, keduanya ditempatkan di Unit IV Savanajaya. Bersama tahanan lain, mereka berladang dan membangun barak. Adapun tahanan politik dari PKI berada di unit berbeda. Kata Hwie, tak ada tapol di unitnya yang disiksa. “Hanya dibentak-bentak, dipisuhi (dimaki), dan diintimidasi,” ucapnya. Saat berladang, Pram ikut mencangkul lahan untuk ditanami singkong. Namun, karena tanamannya belum tumbuh, saban hari mereka hanya menyantap sayur dari daun krokot yang tumbuh liar di sana. Kadang mereka diberi sedikit nasi jagung oleh penjaga.

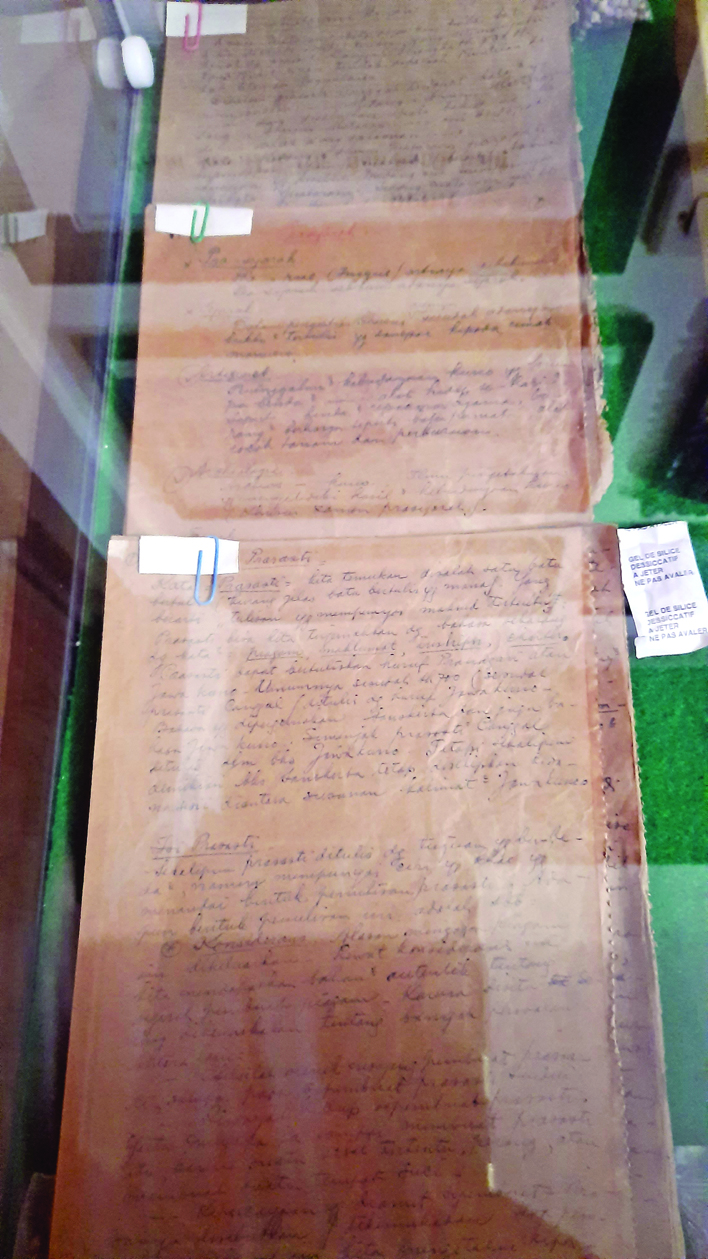

Alat untuk merekatkan naskah Pramoedya Ananta Toer sewaktu menjadi tahanan di Pulau Buru, di Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya./ Tempo/KUKUH S WIBOWO

Pram hampir tak pernah kesepian selama di Buru. Baraknya kerap ramai disambangi tapol di unitnya yang meriung mendengarkan cerita-ceritanya. Menurut Hwie, Pram jago bercerita dan isinya selalu menarik. Jika ada patroli penjagaan, lampu lekas mereka padamkan dan Pram pura-pura berselimut sarung. Tak lupa ada satu orang yang bertugas mengawasi keadaan. Saat petugas patroli pergi, Pram kembali bangun dan melanjutkan ceritanya. Saking serunya, kadang ada tapol yang sampai ketiduran dan menginap di barak Pram.

Suatu hari, Pram memanggil Hwie. Kepada bekas wartawan Trompet Masjarakat itu Pram mengutarakan keinginannya menulis. Rupanya, keinginan menulis Pram sudah tak terbendung. Namun ia bingung karena di sana tak ada kertas, pensil, apalagi mesin tik. “Coba saya usahakan dapat kertas, Pak,” tutur Hwie kepada Pram.

Hwie lalu menemui para tapol yang dipekerjakan sebagai kuli batu di area tahanan. Mereka tengah membuat umpak atau landasan penyangga tiang bangunan dari coran semen. Kepada merekalah Hwie meminta bungkus-bungkus semen. Hwie lalu membersihkan bungkus kertas itu dan memotongnya menjadi lembaran seukuran kertas HVS. Kertas sudah tersedia, mendatangkan pensil menjadi persoalan berikutnya.

Untuk menyiasatinya, Pram menitipkan beberapa butir telur ayam hutan kepada tapol yang ditugasi ke kota untuk mengangkut barang tentara. Kebetulan, sembari berladang, Pram beternak ayam alas. Telur dari ayamnya itulah yang kemudian diminta Pram untuk dibarter dengan pensil. Rencana berhasil. Mulailah setiap petang Pram menulis dengan pensil di atas kertas semen. Ia sembunyi-sembunyi karena khawatir naskahnya bakal dirampas bila sampai ketahuan penjaga. “Akhirnya jadilah naskah Bumi Manusia itu,” kata Hwie.

Agar lembaran naskah tak tercerai-berai, Pram mengelemnya dengan sagu. Tumpukan kertas itu lalu ditindih Pram saat tidur supaya makin lengket. Karena takut kertas malah rusak, Hwie mengingatkan Pram. Dia lalu membuatkan Pram coran semen seperti tutup septic tank yang bisa dipakai untuk menindih tumpukan kertas. Tak lupa naskah itu digulung dan dibungkus daun pisang agar bila dilihat sekilas bentuknya mirip tinja. Saat akhirnya keluar dari penjara, Hwie turut membawa coran semen penindih naskah itu.

Suatu ketika, datang rombongan rohaniwan dari berbagai agama ke Pulau Buru untuk memberikan ceramah kepada para tapol. Kepada salah seorang pastor, Pram menitipkan naskah Bumi Manusia agar bisa dicetak sebagai buku. Pram yakin pastor tak akan digeledah penjaga. Pastor itu tak berkeberatan dipasrahi naskah Pram. Namun, sayangnya, sesampai di Jakarta, naskah itu tak bisa diterbitkan karena dilarang pemerintah.

Naskah asli Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer di Perpustakaan Medayu Agung, Surabaya./ Tempo/KUKUH S WIBOWO

Hwie menjelaskan, setelah itu muncul protes dari luar negeri mengenai keadaan Pram di pembuangan. Mereka menuntut agar Pram bisa terus menulis dan tak usah bekerja di ladang. Sejak itulah pemerintah membikinkan gubuk khusus bagi Pram yang terpisah dari tapol lain. “Dia seperti diisolasi,” ujar Hwie. Tak lama kemudian, pemerintah Belanda mengirim mesin tik elektrik untuk Pram menulis. Namun barang yang diserahkan kepadanya berbeda. Ia hanya mendapat mesin tik yang nyaris rusak. Walhasil, Pram membersihkan dan menyervis sendiri mesin tik itu. “Saya membantu sampai kemudian mesin tik itu bisa dipakai.”

Keterbatasan stok pita mesin tik juga sempat menjadi kendala. Menurut Hwie, pita yang diberikan kepada Pram hanya segulung. Itu pun sudah usang dan buram. Tinta mengering sehingga tak mengeluarkan huruf ketikan. Hwie lalu mencari buah lerak—mirip kenari—dan merebusnya hingga mengeluarkan tinta hitam. Oleh Hwie, pita kemudian dicemplungkan ke air rebusan, lantas dianginkan sampai kering dan dipasangkan ke mesin tik. Setelah itulah Pram makin produktif, dan melahirkan Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, serta Rumah Kaca.

Ketika Hwie bebas pada 1978, Pram menitipkan segepok naskahnya untuk diterbitkan. Namun misi itu tak gampang. Sebab, tapol biasa digeledah dulu sebelum keluar dari Buru. Karena itu, Pram mengusulkan Hwie mengaku sakit agar penjaga bui iba dan tak menggeledahnya. Hwie menuruti strategi Pram dengan pura-pura menggigil saat berjalan ke kapal. Skenario itu berhasil. Ia luput dari penggeledahan dan naskah Pram pun selamat. Terbit sejak 1980 hingga 1988, Tetralogi Buru sempat dilarang beredar oleh Jaksa Agung.

Setahun berikutnya, setelah Pram bebas dari Buru, Hwie sempat menemuinya untuk mengembalikan naskah-naskah asli buku tersebut. Namun Pram menolak. Hwie diminta menyimpan naskah asli, sementara Pram cukup menyimpan salinannya.

•••

SETELAH bebas dari Pulau Buru pada 1978, Oei Him Hwie tak lagi bisa menekuni profesi wartawan. Label bekas tapol membatasi ruang geraknya. Apalagi Trompet Masjarakat dibredel Orde Baru. Sejumlah awak redaksinya juga ditahan. Oleh orang di sekitarnya, Hwie sempat disarankan mengubah nama menjadi lebih pribumi. Tapi Hwie menolak. Ia malah membuat candaan satire dengan mengusulkan nama Jawa “Mergo Dipekso”, yang artinya “Karena Dipaksa”.

Selama menganggur, Hwie menumpang di rumah adiknya di Malang. Ia mengisi waktu dengan membuat kliping berita surat kabar. Kegiatan itu bukan pertama kali ia lakukan. Sebelum dibuang ke Buru, Hwie sudah biasa menyimpan banyak buku dan surat kabar. Koleksinya bukan hanya terbitan baru, tapi juga warisan dari kakeknya yang punya buku-buku berbahasa Belanda, Cina, dan Indonesia.

Menurut Hwie, sang kakek punya banyak buku antara lain karena pernah dititipi oleh seorang Belanda kolektor buku langka. Orang Belanda itu lari ke negara asalnya ketika Jepang masuk ke Indonesia. Sayangnya, sebagian besar koleksi Hwie dirampas tentara, terutama yang membahas komunisme. “Buku sebanyak satu truk diangkut dari rumah saya dan dibakar di alun-alun Malang,” ujarnya. Adapun sebagian kecil buku terselamatkan karena disimpan adik Hwie di langit-langit rumah.

Pada 1980, Masagung atau Tjio Wie Tay datang menemuinya di Malang. Hwie kaget, tak menyangka disambangi langsung oleh pemilik toko buku Gunung Agung yang biasa disapa Haji Masagung itu. Apalagi sebelumnya mereka tak akrab, hanya pernah berjumpa sekali di Jakarta saat Hwie masih menjadi wartawan. Namun Hwie tahu, Masagung adalah pengagum Sukarno. Begitu pun Masagung, yang tahu penyebab Hwie pernah menjadi tapol.

Setelah pertemuan itu, Masagung mempekerjakan Hwie di Gunung Agung di Surabaya sebagai salesman. Bagi Hwie, bisa bekerja lagi adalah kegembiraan. Apalagi kemudian Masagung mempercayainya untuk mengurus Perpustakaan Surya Agung dan Yayasan Idayu cabang Surabaya. Ketika itu, Masagung meminta koleksi buku dan berkas Hwie di Malang dipindahkan ke Surabaya. “Haji Masagung meminjami saya mobil. Ia khawatir buku-buku saya di Malang tak terurus dan rusak dimakan ngengat,” katanya.

Di Surabaya, buku-buku itu ditampung di rumah kontrakan. Sembari mengurus koleksinya, Hwie membantu Masagung yang baru saja mendirikan usaha penerbitan CV Haji Masagung dan Toko Buku Walisongo. Adapun PT Gunung Agung diserahkan Masagung kepada anaknya. Setelah Masagung meninggal pada 1990, Hwie merintis usaha penjualan buku bernama CV Medayu Agung. Ia disokong tiga donatur: Juliastono, Ongko Tikdoyo, dan Sindunata Sambudhi.

Para donatur itu menyediakan tempat representatif bagi Hwie untuk menyimpan koleksi bukunya. Sindunata membeli rumah di Jalan Medokan Ayu Selatan Gang IV Nomor 42, sementara Juliastono membeli rumah di sampingnya yang bernomor 44. Dua rumah berlantai dua itu digabung dan, pada November 2001, resmi dibuka Hwie sebagai Perpustakaan Medayu Agung. Untuk mengoperasikan perpustakaan, Hwie juga dibantu tiga donatur tersebut.

Menurut Onie Herdysta, yang meneliti kehidupan usia lanjut Oei Him Hwie, semangat Hwie membesarkan dan merawat Medayu Agung adalah bentuk keinginannya untuk bermanfaat bagi orang lain. Terlebih Hwie adalah tipe pembelajar. “Dengan stigma masyarakat dan latarnya sebagai tapol, Hwie memilih berani dan menampilkan dirinya. Dia menolak mengisolasi diri,” tutur Onie, yang dulu meneliti Hwie untuk skripsinya di Universitas Brawijaya, Malang.

Saking senangnya Hwie mempelajari hal baru, saat di Pulau Buru pun ia mengikuti kursus bahasa Belanda dan Jerman. Kursus itu dikelola sendiri oleh para tahanan karena banyak yang menguasai bahasa asing. Bahkan, bila lulus, tahanan peserta kursus akan mendapatkan sertifikat. Salah satunya Hwie, yang kemudian memajang sertifikat itu di Perpustakaan Medayu Agung bersama kerajinan tangan yang dibuatnya selama di Lowokwaru. Menurut Onie, Hwie tak pernah merasa dipenjara saat berada di Lowokwuru ataupun di Buru. “Ia mengaku seperti sedang bersekolah.”

Pada akhir 2019, Hwie menginjak umur 81 tahun. Fisiknya sudah jauh dari prima. Ia akhirnya menyerahkan pengelolaan Medayu Agung kepada King Gaudi, sahabat lamanya sejak di Malang. Hwie membebaskan King untuk membenahi perpustakaannya yang sudah disesaki buku. “Asalkan buku koleksi saya tidak dijual, silakan bila ingin memperluas perpustakaan,” ucapnya. Hampir dua tahun belakangan Hwie hanya datang ke perpustakaan pada pagi hingga pukul 12 siang. Setelah itu, ia beristirahat di rumahnya yang berada tak begitu jauh dari Medayu Agung.

KUKUH S. WIBOWO (SURABAYA), ISMA SAVITRI

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo