Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

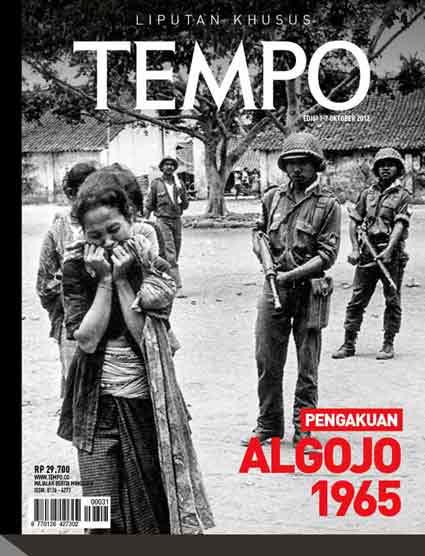

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa terdapat banyak bukti permulaan untuk menduga telah terjadi sembilan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa 1965. Kejahatan kemanusiaan itu meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran secara paksa, perampasÂan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pembunuhan massal. Peristiwa ini dirancang dan digerakkan dengan garis komando yang jelas, dan dilaksanakan dengan berbagai cara: pembunuhan dilakukan secara langsung oleh militer, atau dengan menggunakan tangan-tangan sipil yang terlatih sehingga terkesan terjadi konflik horizontal. Korban pembunuhan berkisar 500 ribu hingga 3 juta orang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemenjaraan. Ada dua model pemenjaraan. Pertama, mobilisasi ke kamp konsentrasi, seperti di Pulau Buru, RTC Tangerang, LP Nusakambangan, atau Plantungan (khusus perempuan). Para korban menjalani hukuman 5-10 tahun. Semua yang dikirim ke kamp konsentrasi itu tidak melalui proses pengadilan, tapi hanya berdasarkan dugaan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh golongan B. Rantai komando sangat jelas, yakni Kopkamtib sebagai wujud pelaksanaan Surat Perintah 11 Maret.

Kedua, pemenjaraan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai "Golongan C". Di sini terdapat perlakuan-perlakuan dari aparat pelaksana yang di luar batas kemanusiaan. Penyiksaan, pemerkosaan, dan perendahan martabat manusia yang bentuknya bermacam-macam, sehingga para korban mengalami trauma psikologis dan fisik yang luar biasa. Pada akhirnya mereka dipenjarakan di penjara-penjara di kota masing-masing, yang lamanya berkisar satu hingga tiga tahun. Ini pun tidak melalui pengadilan. Garis komandonya juga dari Kopkamtib. Jumlah korban yang ditangkap dan ditahan mencapai 1,8 juta orang, dan yang dikirim ke pengasingan Pulau Buru mencapai 20 ribu orang secara bertahap.

Akan halnya penghilangan hak-hak sipil dan politik, soal ini memiliki dua model yang utama: Pertama, orang-orang yang telah mengalami pemenjaraan tidak dapat hidup selayaknya seperti warga negara biasa. Ada pengawasan terus-menerus, data pribadi serta keluarga mereka terdapat di semua kantor desa/kecamatan, dan terdapat kode-kode tertentu yang membedakan mereka dari warga biasa, yang tercantum dalam kartu tanda penduduk. Data ini belum dihapus sampai sekarang, dan pergerakan orang-orang ini tetap terpantau, walaupun sudah berpindah domisili. Garis komando diberikan melalui Departemen Dalam Negeri.

Kedua, orang yang tidak pernah mengalami pemenjaraan dan penyiksaan fisik tapi dikenai predikat "tidak bersih lingkungan", yang definisinya sangat longgar sehingga siapa saja yang diduga terkait secara darah, pertemanan, atasan-bawahan, dan sebagainya dengan orang-orang yang dikategorikan sebagai Golongan B dan C akan mendapat perlakuan khusus yang bisa menghilangkan hak-hak mereka, khususnya dalam jabatan pemerintahan, guru, karyawan di perusahaan milik negara, bahkan swasta. Akibatnya, banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, hak pilih, dan sebagainya. Jumlah korbannya tentu lebih banyak dari yang terbunuh ataupun yang ditangkap dan dipenjarakan. Garis komandonya melalui semua kementerian, Kejaksaan Agung, tentara nasional, dan kepolisian.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar Jaksa Agung dapat menindaklanjutinya temuan ini dengan penyidikan. Kita harus menghormati rekomendasi ini. Bagaimanapun, penyelesaian atas pelanggaran HAM dalam tragedi 1965 merupakan tanggung jawab negara. Seyogianya presiden sebagai kepala negara menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.

Penyelesaian pelanggaran HAM melalui proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung dilakukan dengan cara proyustisia, tapi menurut saya akan memerlukan waktu cukup lama. Juga proses pemeriksaan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk melalui keputusan presiden atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelesaian dengan menggunakan model keadilan transisional, yang memadukan pengadilan HAM dan pengampunan seperti dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, juga tidak mungkin dilakukan segera karena untuk keperluan itu tidak ada perangkat hukumnya setelah Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk mempersiapkan UU KKR lagi juga perlu waktu yang tidak mungkin dalam waktu dekat.

Karena itu, menurut saya, perlu diusulkan kemungkinan penyelesaian nonyudisial, yakni penyelesaian secara politik dan kultural. Kemungkinannya sangat besar jika disertai kemauan politik yang sangat besar dari presiden. Presiden bisa mencari model yang tepat, belajar dari pengalaman negara-negara yang pernah mengalami masalah seperti Indonesia.

Sejauh ini, model yang bisa kita pelajari ada tiga. Pertama, Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court), sebagaimana diterapkan dalam kasus pembantaian dan penghilangan etnis muslim di Bosnia dan tragedi Rwanda. Perangkat hukum acaranya menggunakan Statuta Roma. Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma.

Kedua, model Afrika Selatan dan Amerika Latin, yang menggunakan paradigma keadilan transisional (transitional justice), dengan mengadakan pengadilan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan tapi setelah itu para pelaku diberi amnesti. Ini mengandaikan adanya perubahan politik mendasar, di mana terjadi pergantian rezim secara total, sehingga rezim baru dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan (rezim lama). Bagi korban, rezim baru memberikan pemulihan, ganti rugi atas penderitaannya.

Ketiga, model Australia. Perdana Menteri Kevin Rudd membuat pernyataan permintaan maaf secara resmi di depan DPR kepada korban stolen generation (24 Februari 2008). Sebelumnya, pemerintah membentuk tim independen untuk investigasi, dan tim telah menyampaikan laporan akhir. Permintaan maaf secara resmi itu menjadi tonggak bagi rekonsiliasi nasional, mengajak semua pihak untuk menatap ke depan, dan memulai hidup baru saling berdampingan dengan hak dan kewajiban yang sama. Permintaan maaf dibarengi dengan rencana tindak lanjut untuk mengakhiri jurang pemisah antara masyarakat asli dan non-asli Australia dalam membangun harapan baru, pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam ekonomi serta politik. Dalam model Australia, pemerintah federal tidak menyebutkan adanya kompensasi.

Prioritas penyelesaian nonyudisial tragedi 1965, menurut saya, adalah pemulihan korban. Presiden dapat mewakili "peran" itu dengan mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan mengakui terjadinya pelanggaran HAM. Dengan demikian, para korban akan kembali menjadi warga negara seutuhnya dan setara. Agar tragedi kemanusiaan itu tidak terulang, pemerintah berkewajiban mengubah peraturan dan kebijakan yang selama ini menjadi alat legal untuk menyingkirkan warga yang berbeda pandangan politik.

Penyelesaian atas tragedi 1965 masih akan menimbulkan kontroversi, baik dari institusi negara, khususnya TNI, maupun kelompok masyarakat yang belum bersedia membicarakan perlunya penyelesaian masalah masa lalu. Tapi membiarkan masalah ini berlarut-larut akan membuatnya menjadi beban bangsa ini, dari generasi ke generasi.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Jalan Lain Penyelesaian Tragedi 1965"