Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

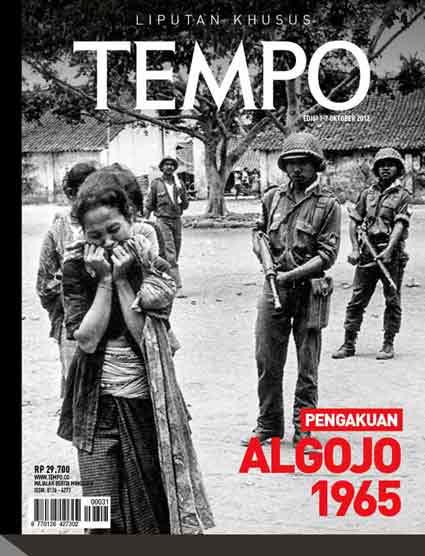

IA dulu tukang catut karcis bioskop di Medan. Dalam film dokumenter The Act of Killing (Jagal) karya sutradara Amerika Serikat, Joshua Oppenheimer, yang diputar di Festival Film Toronto pada September lalu, blakblakan ia mengaku dengan sadis membantai orang-orang Partai Komunis Indonesia di Medan sepanjang 1965-1966.

Meniru tokoh-tokoh gangster dalam film Amerika yang ditontonnya, ia memiliki teknik khusus menjerat leher orang yang ia tuding anggota PKI agar darah tak muncrat membanjiri lantai.

Pembawaannya riang. Ia dikenal jago dansa. Penggemar Elvis Presley dan James Dean itu mengatakan sering membunuh sembari menari cha-cha. "Saya menghabisi orang PKI dengan gembira," katanya. Dalam sebuah adegan, bersama rekannya sesama algojo 1965, ia terlihat naik mobil terbuka menyusuri jalan-jalan di Medan. Mereka bernostalgia ke tempat-tempat mereka pernah membunuh—di antaranya sepotong jalan tempat ia menyembelih banyak warga keturunan Tionghoa. "Setiap ketemu Cina, langsung saya tikam…."

Pengakuan "jujur" preman bernama Anwar Congo dalam film yang bakal ditayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Oktober tahun ini tersebut bisa membuat siapa saja terperangah. Ada heroisme di situ. Anwar mengesankan dirinya penyelamat bangsa. Satu versi menyebutkan hampir satu juta orang PKI terbunuh pasca-1965. Ini pelanggaran hak asasi berat. Anwar hanyalah salah satu pelaku pembunuhan. Di berbagai daerah, masih banyak "Anwar" lain.

Tempo kali ini mencoba melihat peristiwa 1965 dari perspektif para algojo. Tak ada niat kami membuka aib atau menyudutkan para pelaku. Politik Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Menjelang tragedi September, konflik PKI dan partai politik lain memanas. PKI, yang merasa di atas angin, menekan penduduk yang tidak sealiran. Ketika keadaan berbalik, luapan pembalasan tak terkendali. Pembunuhan direstui oleh sesepuh masyarakat dan tokoh agama. Masa 1965-1966 tak bisa dinilai dengan norma dan nilai-nilai masa kini. Membaca sejarah kelam Indonesia pada masa itu hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial-politik-ekonomi pada masa itu pula.

Tapi kita juga tahu betapa tak simetris informasi tentang tragedi 1965. Saat itu, semua koran dikuasai militer. Masyarakat dicekoki cerita bahwa komunis adalah musuh negara yang identik dengan ateisme. Militer menyebarkan daftar anggota PKI yang harus dihabisi. Militer melindungi para pelaku, bahkan menyuplai mereka dengan senjata. Di beberapa tempat, ada narapidana yang sengaja dilepaskan untuk memburu "sang musuh negara". Itu membuat para algojo menganggap wajar tindakan mereka.

Sejarah berulang: di sini dan di tempat lain. Di Israel, pernah seorang aparat kamp konsentrasi Nazi bernama Adolph Eichmann diadili. Ia pelaku pembantaian ratusan orang Yahudi. Ia merasa tak bersalah karena menganggap itu tugas negara. Filsuf Jerman, Hannah Arendt, yang mengamati sidang itu pada 1963, menulis buku terkenal Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil. Arendt melihat para eksekutor seperti Eichmann bukan pengidap skizofrenia atau psikopat, melainkan warga biasa yang menganggap wajar tindakannya karena dibenarkan negara. Arendt menyebut fenomena ini sebagai kedangkalan yang akut.

MELACAK kembali ladang-ladang pembantaian PKI, kami menemukan pembunuhan massal tak hanya terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali—tempat-tempat yang sudah sering disebut oleh media dan sejumlah hasil penelitian. Pembantaian, misalnya, terjadi juga di Sikka, Flores, juga di sebuah pulau di Palembang. Kami menemui para algojo—upaya yang tak mudah karena umumnya sudah meninggal. Yang masih hidup, rata-rata 70-an tahun, tanpa tedeng aling-aling membuka kisah kelam yang membangkitkan bulu kuduk.

Seorang algojo menyatakan moralitas itu sesuatu yang relatif. Pembunuhan memang dilarang, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan agama. Ada pula yang diam-diam menyadari kesalahannya. Anwar, yang dalam film terlihat brutal, mengalami pergolakan batin tentang apa yang diperbuatnya. Menurut Oppenheimer, sang sutradara, sepanjang pembuatan film, Anwar ada kalanya seperti menyesali perbuatannya. Rasa heroik dan bersalah bersitegang di dalam diri mantan algojo. Seorang mantan jagal harus dipasung keluarganya karena, bila mengingat-ingat pembunuhan yang dilakukannya, ia ke luar rumah mengayun-ayunkan parang dan celurit.

Memahami persoalan dari sisi para jagal bisa memberi pengertian lain terhadap prahara 1965. Seperti dikatakan Oppenheimer, persoalan utama rekonsiliasi pada dasarnya bukan terletak pada sisi korban atau masalah prosedural, melainkan pada kemauan para pembantai untuk menilai perbuatannya sebagai salah dan jahat. Rekonsiliasi sering terhambat karena dalam diri para pelaku tertanam kuat indoktrinasi rezim yang mengatakan perbuatan mereka masuk akal.

Pembaca, liputan ini kami lakukan ekstra-hati-hati. Kami tahu menampilkan profil para algojo adalah hal yang sensitif. Prosedur jurnalistik kami patuhi, termasuk memverifikasi keabsahan cerita para algojo yang kami wawancarai. Melalui sejumlah sumber, kami mengecek apakah dia benar pelaku atau orang yang sekadar ingin dicap berani. Bila tak ada konfirmasi yang menguatkan, sosok itu kami coret dari daftar.

Kami menghargai privasi narasumber. Bagi mereka yang tak ingin namanya disebut, hanya kami cantumkan inisialnya atau kami samarkan identitasnya dengan nama palsu. Kami mematuhi permintaan sumber yang tak ingin fotonya dimuat. Algojo yang fotonya terpampang dalam liputan ini adalah mereka yang mengizinkan gambar mereka diketahui publik luas.

Kami juga menelusuri ulang kamp-kamp konsentrasi yang didirikan militer pasca-1965. Selain di Pulau Buru yang terkenal, tertuduh PKI banyak ditahan di penjara seperti di Plantungan, Jawa Tengah, atau di Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tempat-tempat ini—mengambil istilah Aleksandr Solzhenitsyn, sastrawan Rusia yang pernah ditahan di kamp konsentrasi Rusia—adalah Gulag Archipelago Indonesia. Meski kini lokasi itu sudah menjadi tempat lain, kisah sedih masa lalu masih terasa mengalir dari situ.

Melengkapi tulisan ini, kami mengulas The Act of Killing. Ariel Heryanto, yang kini associate professor di Australian National University, meresensi film itu. Ariel mengikuti proses pembuatan film tersebut dari versi panjangnya sampai editing terakhir. Ariel juga kami minta menulis kajian yang membandingkan film tersebut dengan puluhan film Indonesia yang membahas tema PKI.

Pembaca, betapapun pedihnya, pembunuhan massal 1965-1966 harus dikuak. Mengingat lebih baik daripada melupakan. Memang dibutuhkan kesiapan mental bagi para pelaku untuk menyadari kesalahan dan meminta maaf.

Apa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, bisa dijadikan contoh. Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah menemukan lebih dari seribu orang terbunuh dalam prahara 1965-1966 di provinsi itu. Wali Kota Palu Rusdi Mastura secara terbuka meminta maaf kepada para korban.

Rusdi bercerita bahwa ia berusia 16 tahun ketika pembunuhan massal terjadi. Ketika itu, ia siswa sekolah menengah atas. Sebagai anggota Pramuka, dia disuruh kepala sekolah menjaga tempat-tempat tahanan di sekitar kota itu selama satu-dua bulan. Ia terkesan oleh pengalaman masa kecilnya menyaksikan penderitaan para korban. Rusdi dan pejabat pemerintah Palu berjanji memberikan kesehatan gratis kepada keluarga korban dan beasiswa bagi anak-anak korban serta mendirikan monumen di lokasi kerja paksa PKI. Sikap Rusdi perlu dicontoh.

| Tim Laporan Khusus 1965 Penanggung jawab: Seno Joko SuyonoKepala proyek: Kurniawan Koordinator: Dody Hidayat, Nurdin KalimPenyunting: Arif Zulkifli, Bina Bektiati, Budi Setyarso, Hermien Y. Kleden, Idrus F. Shahab, Leila S. Chudori, L.R. Baskoro, Nugroho Dewanto, Putu Setia, Qaris Tadjudin, Seno Joko Suyono, Yosrizal SuriajiPenulis: Adek Media, Agung Sedayu, Agus Supriyanto, Bagja Hidayat, Cheta Nilawati, Dian Yuliastuti, Dody Hidayat, Dwi Arjanto, Dwi Wiyana, Iqbal Muhtarom, Jobpie Sugiharto, Kurniawan, Nunuy Nurhayati, Nurdin Kalim, Philipus Parera, Purwani Diyah Prabandari, Seno Joko Suyono, Sunudyantoro, Wahyu Dhyatmika, Yudhono YanuarKontributor: Ananda Putri, Dian Yuliastuti, Iqbal Muhtarom, Nunuy Nurhayati, Prihandoko, Sundari (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar), Ahmad Rafiq (Solo), Ahmad Fikri (Bandung), Ayu Cipta (Tangerang), David Priyasidharta (Lumajang), Fatkhurrohman Taufiq (Surabaya), Hari Tri Wasono (Kediri), Ika Ningtyas (Banyuwangi), Ishomuddin (Magetan), Jumadi (Moncongloe), Kukuh S. Wibowo (Jombang), Mahbub Djunaidy (Jember), Muhammad Darlis (Palu), Parliza Hendrawan (Palembang), Pribadi Witjaksono (Yogyakarta), Sahrul (Takalar), Sohirin (Semarang), Steph Tupeng Witin (Ende, Flores), Sujatmiko (Tuban), Soetana Monang Hasibuan (Medan), Ukky Primartantyo (Solo), Yohanes Seo (Maumere, Flores)Periset: Danni Muhadiansyah, Dina Andriani, Driyandono Adi, SolehRiset foto: Jati Mahatmaji (koordinator), Ijar Karim Pengolah foto: Agustyawan Pradito Bahasa: Iyan Bastian, Sapto Nugroho, Uu Suhardi Desain: Djunaedi (koordinator), Aji Yuliarto, Eko Punto Pambudi, Agus Darmawan Setiadi, Tri Watno Widodo |

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo