Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

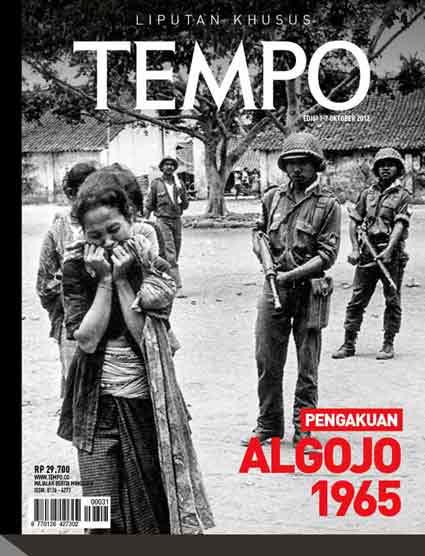

KENANGAN Dasuki terantuk pada suatu sore awal November 1965 yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di remang senja itu, tubuh anak delapan tahun ini bergetar saat melihat ratusan mayat bergelimpangan di halaman rumah Lurah Mlancu Djamal Prawito, di perbatasan Kediri-Jombang, Jawa Timur.

Darah segar menggenangi halaman rumah seluas 200 meter persegi itu. "Kalau jalan di sana, mata kaki tenggelam," kata Dasuki, kini 55 tahun. Dua pekan lalu, warga Mlancu ini memandu Tempo menyusuri tempat pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai "kader Partai Komunis Indonesia" di desanya, setelah Gerakan 30 September 1965 di Jakarta.

Dia ingat, celurit, pedang, dan golok bertumpuk di samping tubuh-tubuh tak bernyawa dengan luka menganga di merih mereka. Dasuki melihat sore itu para algojo beringsut kelelahan pulang ke rumah masing-masing setelah selama tujuh jam menebas leher sekitar 700 orang yang dituduh PKI. Mereka memakai penutup wajah, seperti ninja.

Tak ada yang mengambil mayat-mayat itu. Jangankan keluarga PKI, kata Dasuki, orang Mlancu yang tak ikut partai ini saja jiper ke luar rumah meski mendengar ribut-ribut semalaman. Mayat-mayat tersebut kemudian dikubur di halaman itu, yang kini hanya ditandai dua tugu merah dan putih. Pada 1969, tanah itu dibongkar dan tulang-belulangnya dipindahkan ke sumur tua di kebun kakao tak jauh dari situ.

Dalam ingatan Dasuki, penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh PKI dimulai Oktober 1965. Mlancu, yang terpencil dikepung gunung, 21 kilometer dari Jombang arah Malang, terlambat menerima kabar pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat itu. Setelah kerusuhan meletus di pelbagai kota di Jawa Timur, Mlancu mulai mencekam.

Desa ini terkenal sebagai kampung dengan pembantaian PKI yang sadis. Meski terpencil, wilayah ini dianggap sebagai basis PKI yang kuat. Lokasinya tak jauh dari Pabrik Gula Tjoekir, dekat Pesantren Tebuireng. PKI memusatkan kegiatan di sini karena mendapatkan tiga keuntungan sekaligus: menggaet massa buruh, petani tebu, dan santri.

Pembantaian Mlancu juga terekam dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu. Hermawan Sulistyo, yang menyusun penelitian itu untuk disertasi di Arizona State University, Amerika Serikat, merekam ingatan RA, seorang algojo di sana. Jumlah 700 jenazah berasal dari pengakuannya. "Operasi ini agak menyimpang karena dilakukan siang hari, biasanya malam," kata RA dalam buku itu.

Hermawan, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyimpulkan peristiwa G-30-S memicu konflik berdarah yang sesungguhnya sudah terpendam lima tahun sebelum peristiwa itu. PKI atau bukan PKI, kata dia, hanya cap untuk alasan membunuh. "Karena itu, bapak saya, yang tak ikut apa-apa, juga dibunuh," ujar Sakib, 49 tahun, kepada Tempo.

Syahdan, pada 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria. Setahun sebelum ketentuan itu berlaku, kader-kader PKI sudah mengawal pelaksanaannya di desa-desa dengan semboyan "tanah untuk rakyat". Mereka mengincar tanah-tanah milik kiai, selain tanah negara, untuk dibagikan kepada orang miskin. Para kiai, selain sebagai tokoh agama yang disegani, juga tuan tanah.

Berlakunya Undang-Undang Agraria pun menimbulkan keguncangan di daerah. "Untuk kiai dan pesantren, aturan itu merugikan," kata Hermawan. Dari situlah konflik mulai meletup. Dus, selain mengusung semboyan "tanah untuk rakyat", kader-kader PKI pintar menggaet pengikut dengan menggelar ludruk memakai judul mencolok: "Tuhan Sudah Mati" atau "Gusti Allah Mantu".

Cara itu terbukti ampuh. Jombang dan Kediri, yang menjadi pusat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, pelan-pelan "memerah". Banyak nahdliyin yang kepincut janji "sama rata sama rasa" ala PKI, lalu menyatakan bergabung dengan partai komunis terbesar di dunia setelah Partai Komunis Cina itu.

Judul-judul teater dan perampasan tanah itu membuat geram ulama dan pengikutnya. Selain dianggap menghina agama, PKI bikin jengkel karena memburu tanah-tanah kiai meski sudah disamarkan. Waktu itu, banyak kiai memecah tanah dengan memberikannya kepada saudara atau diwakafkan agar tak terkena aturan land reform tersebut.

PKI secara terbuka juga mengelompokkan para kiai dan pemilik tanah sebagai "Tujuh Setan Desa" yang mesti diburu dan dibasmi. Konfrontasi pun tak bisa dibendung. "Yang menghalangi perampasan tanah akan dibunuh," kata Is, demikianlah ia ingin namanya disamarkan. Laki-laki 70 tahun warga Jombang dan tokoh NU ini mengaku membunuh 100 orang PKI dalam semalam.

Kabar percobaan kudeta 30 September 1965 menyulut perlawanan serentak di hampir semua daerah. Menurut Is, Barisan Ansor Serbaguna NU dilatih khusus bela diri untuk berkonfrontasi dengan PKI. Mereka pulalah yang kemudian menculik tiap anggota PKI, lalu mengeksekusinya.

Hermawan mencatat penangkapan besar-besaran PKI di Jawa Timur dimulai pada pertengahan Oktober 1965. Dua pekan setelah Gestapu, demo dan kerusuhan masih berskala kecil dan sporadis. "Ini karena tentara tak bergerak," ujarnya. Soalnya, perwira dan prajurit Angkatan Darat ketika itu hampir semuanya berafiliasi ke PKI.

Gerakan mulai terorganisasi setelah ada pawai akbar di Surabaya, 16 Oktober 1965. Saat itu, terbentuk Komite Aksi Pengganyangan. Anggotanya semua elemen kelompok agama: Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Katolik. Setelah didesak berkali-kali karena mendiamkan tuntutan, tentara akhirnya menyegel kantor PKI di banyak tempat. Setelah itu, pembantaian dimulai….

Hermawan, yang meneliti Jombang pada akhir 1980-an, menyimpulkan bahwa gerakan massa ada yang murni inisiatif sendiri, bergerak setelah melapor ke tentara setempat, ada juga yang marah setelah diprovokasi baju loreng. "Banyak kasus algojo menyembelih karena takut ia sendiri yang disembelih," katanya.

Algojo juga ada beberapa tingkatan. Menurut Hermawan, ada yang mengkoordinasi para algojo, memprovokasi massa, tapi ada juga yang hanya mendaftar sasaran yang dituduh PKI dan menentukan waktu operasi. Karena itu, penangkapan dan eksekusi sangat rapi dan penuh perhitungan.

Dalam ingatan Farid Ma'ruf, para algojo bergerak malam-malam ke rumah-rumah anggota PKI dan mengepungnya. Persis operasi penangkapan tujuh jenderal dalam film propaganda Orde Baru, Pengkhianatan G-30-S/PKI. Farid, yang baru tujuh belas tahun ketika itu, sekali waktu ikut rombongan pemuda desa mengepung rumah masinis pabrik gula. "Ayah saya adalah pemimpin algojo di Tjoekir," ujarnya.

Almarhum ayahnya tak lain adalah RA. Farid ingin nama ayahnya tetap disamarkan. Agus Ma'ruf, adiknya, menambahkan, selain jagal, ayahnya berperan mengumpulkan pemuda Ansor mencari orang-orang PKI hingga wilayah Blitar. Untuk mencari orang PKI, satu truk menjemput di rumah, lalu membawanya entah ke mana.

RA juga mengumpulkan pemuda desa untuk ikut menyeret tetangga yang diduga pengikut PKI. Tempat eksekusi biasanya sudah ditentukan. Jika tempat belum dipastikan, kata Farid, "Tentara memancing anggota PKI ke luar rumah, lalu menembaknya." Jenazah mereka kemudian dibuang di gua-gua.

Konflik berdarah ini, menurut Is, terjadi karena saling curiga terpendam sangat lama. Banyak faktor yang membuat konflik dengan PKI meruncing. Saat NU menggelar milad pada Januari 1966, pengasuh Pesantren Tebuireng, Salahuddin Wahid, ingat para pemuda Ansor berteriak, "Ganyang PKI!" "Waktu itu PKI beringas," ujar cucu Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu.

Salahuddin, waktu itu masih 24 tahun, menyatakan tak setuju balas dendam NU dan Ansor. Tapi pendapatnya dijawab galak seorang komandan Ansor: "Sampean enak tinggal di Jakarta. Di Jombang, pilihannya tinggal dua, membunuh atau dibunuh."

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo