Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

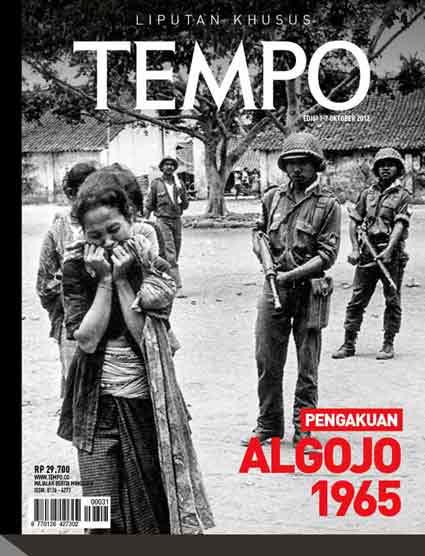

Tentara, Santri, dan Tragedi Kediri

Pondok pesantren, Ansor, dan tentara bersama-sama membantai anggota dan orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. tersulut peristiwa kanigoro.

Menyandang kelewang, Abdul Malik memimpin 100 pemuda Ansor berjalan kaki dari lapangan alun-alun Kota Kediri menuju Kelurahan Burengan. Tujuannya: kantor Partai Komunis Indonesia, sekitar tiga kilometer sebelah timur pusat Kota Kediri. Tanpa basa-basi, beragam senjata tajam berkelebat. Belasan pengurus PKI yang mencoba mempertahankan kantor terjungkal, lainnya melarikan diri ke utara desa. "Kantor itu kami bakar hingga ludes," ujar mantan Komandan Peleton III Ansor Kecamatan Kandat, Kediri, ini mengenang peristiwa 13 Oktober 1965 itu.

Ditemui Tempo di rumahnya pekan lalu, Abdul mengatakan peristiwa siang itu adalah awal aksi dia menumpas anggota PKI di Kediri. Grup Abdul tak sendiri. Ada puluhan kelompok lain, yang terdiri atas santri berbagai pondok pesantren serta anggota Ansor dan Banser berjumlah puluhan ribu orang. Hari itu mereka serentak menyisir kantong-kantong PKI di Kediri.

Sebelum bergerak, massa mengikuti apel siaga yang digelar di alun-alun kota. Apel dipimpin Syafi'i Sulaiman dan H Toyip, dua tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka di Kediri. "Mereka menyatakan PKI telah menginjak-injak agama Islam dan hendak menumpas kaum muslim di Indonesia," kata Abdul. Atas dasar itu, mereka memberikan instruksi tegas kepada peserta apel: tumpas PKI.

Menurut Abdul, tentara memiliki andil besar dalam pelaksanaan apel itu. Satu malam sebelum apel siaga digelar, Abdul menyaksikan sejumlah anggota komando rayon militer datang ke rumah H Sopingi, tokoh NU yang tinggal di Kelurahan Setonogedong, Kediri, tempat rapat pembahasan rencana apel siaga. Anggota koramil itu meminta apel siaga segera digelar karena PKI telah siap bergerak menyerang Kediri.

Hermawan Sulistyo, penulis buku Palu Arit di Ladang Tebu, menyatakan apel siaga itu awalnya memang atas permintaan Komandan Brigade Infanteri 16 Kolonel Sam kepada Ketua NU Kediri. Permintaan itu sekaligus ungkapan eksplisit dukungan militer terhadap NU untuk bergerak. Bahkan Sam memberikan sepucuk pistol Luger kepada Ketua Ansor Kediri sekaligus melatihnya menembak di Gunung Klotok, gunung kecil di sebelah barat Kediri. Selain direstui para Kiai pemuka NU, apel itu dihadiri sejumlah tokoh di luar NU. Bupati dan Komandan Komando Distrik Militer Kediri kala itu ikut datang dan memberi sambutan.

Apel siaga itu tonggak awal penumpasan anggota PKI dan orang yang dianggap terkait dengan partai berlambang palu-arit tersebut di Kediri. Pembantaian berskala besar dan terbuka selanjutnya terjadi selama berbulan-bulan di seluruh wilayah Kota Tahu itu. Salah satu lokasi favorit untuk membantai adalah gisikan atau sepanjang pinggiran Sungai Brantas, yang membelah wilayah Kediri. Kepala para korban dipenggal dan lantas dilempar ke sungai.

Kediri diduga menjadi ladang pembantaian paling besar di Jawa Timur. Belum ada angka pasti jumlah korban pembantaian kala itu. Namun, sejak operasi penumpasan dimulai, Sungai Brantas menjadi kuburan terapung. Mayat-mayat yang sebagian besar tanpa kepala mengambang di sepanjang sungai. Bau busuk menguar. Tidak ada orang yang berani menangkap ikan serta bersedia makan ikan dari sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur itu.

Kediri juga penyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur pada 1981, jumlah mantan tahanan terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor sebanyak 446.803 orang di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 83.800 orang berasal dari Kediri.

Sejak penyerbuan di Kelurahan Burengan pertengahan Oktober itu, selama berbulan-bulan Abdul terus memimpin Ansor Kandat menumpas PKI. Menurut dia, aksi itu mendapat dukungan penuh sekaligus perlindungan dari tentara. Pernah suatu ketika kelompoknya kewalahan menghadapi orang-orang PKI di Desa Batuaji, Kecamatan Kandat, Kediri. Karena massa PKI lebih besar, Abdul meminta bantuan koramil. Tak lama, sejumlah tentara membawa panser datang membantu.

Bukan hanya itu, setiap malam truk koramil datang ke rumah Abdul menyetorkan sejumlah anggota PKI untuk dieksekusi. "TNI yang menangkap mereka, sedangkan kami sebagai eksekutornya," katanya. "TNI seperti nabok nyilih tangan (meminjam tangan orang lain untuk memukul)."

Begitu diturunkan dari truk, "paket kiriman" dari koramil itu lantas digiring ke pemakaman umum Desa Sumberejo, yang berada tak jauh dari rumah Abdul, untuk "disekolahkan"—istilah yang dipakai saat itu yang berarti dibunuh. "Jumlahnya beragam. Sebanyak 4-17 orang dikirim tiap malam," Abdul mengenang.

Tak ada korban yang melawan saat dieksekusi. Meski begitu, kadang tak gampang membunuh mereka. "Tak sedikit yang memiliki ilmu kebal," ujarnya. Pernah suatu ketika tebasan kelewang, bahkan parang besar, andalan Abdul tak mampu melukai tubuh seorang anggota PKI. Hingga akhirnya salah seorang anggota Ansor menyarankan agar memukulnya dengan tongkat rotan yang telah diberi Asma atau doa oleh Kiai. Manjur, anggota PKI itu ambruk sebelum akhirnya tewas dibacok beramai-ramai.

Awal Oktober 1965, aktivitas pengajian di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, mendadak gaduh. Kiai Makhrus Aly, pengasuh pondok pesantren terbesar di Kediri itu, mengatakan massa PKI dalam jumlah besar akan menyerang Kediri. Kiai Makhrus mendapat informasi rencana penyerangan PKI dari Komando Daerah Militer Brawijaya.

Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Idris Marzuki, saat ditemui Tempo pertengahan September lalu mengatakan, kala itu seorang perwira Kodam memberi tahu Kiai Makhrus bahwa PKI akan menyerang Kediri pada 15 Oktober 1965. Dan Pesantren Lirboyo menjadi sasaran utama penyerbuan. Untuk lebih meyakinkan Kiai Makhrus, perwira itu menunjukkan sejumlah lubang mirip sumur yang digali di area tebu yang mengelilingi Pesantren Lirboyo. Ia mengatakan PKI membuat lubang-lubang itu untuk tempat pembuangan mayat para santri dan Kiai Lirboyo yang akan mereka bantai nanti.

Pendek kata, Kiai Makhrus percaya. Apalagi hubungan Kiai Makhrus dan Kodam memang sangat dekat, bahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Kiai Makhrus berperan dalam menggerakkan pesantren melawan penjajah. Dia juga anggota Forum Kiai-Kodam Brawijaya, yang merupakan wadah komunikasi antara Kodam dan pesantren di Jawa Timur. "Sakitnya Kodam adalah sakitnya Kiai Makhrus," kata Kiai Idris, menggambarkan kedekatan Kiai Makhrus dengan Kodam kala itu.

Kiai Makhrus, yang juga Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, lantas menginstruksikan para santri untuk bersiaga. Semua santri dewasa mendapat pelatihan silat serta gemblengan ilmu kebal dari pengurus dan pendekar pesantren. Pesantren Lirboyo memang terkenal sebagai gudang para pendekar.

Kiai Idris dan Maksum Jauhari, atau yang biasa dipanggil Gus Maksum, berbagi peran. Kiai Idris bertanggung jawab menjaga keamanan dalam pesantren sekaligus memastikan proses mengaji santri tak terganggu. Sedangkan Gus Maksum memimpin penumpasan anggota PKI. Lirboyo memobilisasi santri besar-besaran. Sekitar separuh dari total 2.000-an santri ikut bergerak menghabisi semua orang PKI.

Menurut Zainal Abidin, keponakan Gus Maksum, selama hidupnya, Gus Maksum sering bercerita tentang kiprahnya dalam menumpas PKI. Di setiap aksinya, tutur Zainal, Gus Maksum tak pernah menggunakan senjata. Cukup dengan tangan kosong, ia sanggup melumpuhkan setiap lawan. Putra Kiai Jauhari, pengasuh Pesantren Al-Jauhar, Kanigoro, itu memang terkenal memiliki ilmu kanuragan tinggi. Karena kemampuan silatnya itu pula Gus Maksum dipercaya sebagai komandan operasi. Bukan hanya para santri, Banser bahkan para pendekar silat di Kediri berada dalam garis komandonya. "Selain memimpin santri, Gus Maksum mengajak para pendekar silat di luar pesantren dalam penumpasan itu," katanya.

Menurut Kiai Idris, tentara memang berada di belakang tragedi itu. Kodam bahkan mengirimkan pasukan berpakaian sipil ke Lirboyo. Tentara menjemput dan mengangkut santri dengan truk militer untuk selanjutnya mengirim mereka ke kantong-kantong PKI yang menjadi target operasi di seluruh wilayah Karesidenan Kediri. Di lapangan, militer memposisikan para santri di garis depan sekaligus sebagai algojo.

Toh, Kiai Makhrus masih punya batasan. Dia melarang para santri membunuh simpatisan PKI yang tinggal di sekitar Lirboyo. Alasannya, ia tidak ingin ada pertumpahan darah antara santri dan warga sekitar pesantren, yang kala itu banyak berafiliasi ke PKI. "Sehingga penumpasan di sekitar pesantren dilakukan oleh TNI sendiri," ujar Kiai Idris.

Masih lekat di ingatan Masdoeqi Moeslim peristiwa di Pondok Pesantren Al-Jauhar di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965. Kala itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 04.30. Ia dan 127 peserta pelatihan mental Pelajar Islam Indonesia sedang asyik membaca Al-Quran dan bersiap untuk salat subuh. Tiba-tiba sekitar seribu anggota PKI membawa berbagai senjata datang menyerbu. Sebagian massa PKI masuk masjid, mengambil Al-Quran dan memasukkannya ke karung. "Selanjutnya dilempar ke halaman masjid dan diinjak-injak," kata Masdoeqi saat ditemui Tempo di rumahnya di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, pekan lalu.

Para peserta pelatihan digiring dan dikumpulkan di depan masjid. "Saya melihat semua panitia diikat dan ditempeli senjata," tutur Masdoeqi, yang kala itu masuk kepanitiaan pelatihan.

Dia menyaksikan massa PKI juga menyerang rumah Kiai Jauhari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar dan adik ipar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Makhrus Aly. Ayah Gus Maksum itu diseret dan ditendang ke luar rumah.

Selanjutnya, massa PKI mengikat dan menggiring 98 orang, termasuk Kiai Jauhari, ke markas kepolisian Kras dan menyerahkannya kepada polisi. Menurut Masdoeqi, di sepanjang perjalanan, sekelompok anggota PKI itu mencaci maki dan mengancam akan membunuh. Mereka mengatakan ingin menuntut balas atas kematian kader PKI di Madiun dan Jombang yang tewas dibunuh anggota NU sebulan sebelumnya. Akhir 1964, memang terjadi pembunuhan atas sejumlah kader PKI di Madiun dan Jombang. "Utang Jombang dan Madiun dibayar di sini saja," ujar Masdoeqi, menirukan teriakan salah satu anggota PKI yang menggiringnya.

Kejadian itu dikenal sebagai Tragedi Kanigoro—pertama kalinya PKI melakukan penyerangan besar-besaran di Kediri. Sebelumnya, meski hubungan kelompok santri dan PKI tegang, tak pernah ada konflik terbuka.

Meski tak sampai ada korban jiwa, penyerbuan di Kanigoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar santri pesantren. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas. Namun, seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara.

Kiai Idris mengakui atmosfer permusuhan antara santri dan PKI telah berlangsung jauh sebelum pembantaian. "Bila berpapasan, kami saling melotot dan menggertak," katanya. Kubu NU dan PKI juga sering unjuk kekuatan dalam setiap kegiatan publik. Misalnya ketika pawai memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus, rombongan PKI dan rombongan NU saling ejek bahkan sampai melibatkan simpatisan kedua kelompok. Kondisi itu semakin diperparah oleh penyerbuan PKI ke Kanigoro.

Peristiwa di Kanigoro itu pula yang memperkuat tekad kaum pesantren dan anggota Ansor di Kediri, termasuk Abdul, membantai anggota PKI. Pembantaian mencapai puncaknya ketika pemerintah mengumumkan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Abdul dan para anggota Ansor lainnya semakin yakin bahwa perbuatan mereka benar. "Seperti api yang disiram bensin, kami semakin mendapat angin untuk memusnahkan PKI," ujarnya.

Begitu banyak anggota PKI yang mati di tangan Abdul hingga ia tak sempat lagi menghitungnya. Bahkan saudara Abdul yang menjadi anggota PKI juga dibantai. "Dia dihabisi rekan saya karena saya tak sampai hati melakukannya. Meski saudara, urusan ideologi tak bisa ditawar dan dikompromikan."

Haji SY:

Kalau saya mati, saya mati syahid

Haji SY masih gagah dan sehat di usia 74 tahun. Kakek 14 cucu itu berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Pada waktu mudanya ia santri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saban bulan ia bolak-balik Kediri-Probolinggo dengan kereta api.

Kepada Tempo, ia menceritakan pengalamannya ikut mengganyang PKI di Probolinggo dan Kediri. Tempo menemuinya pada Minggu pagi, 23 September lalu, di rumahnya di Kecamatan Grujugan, Bondowoso. Ingatannya masih bagus. Beberapa kali diajukan pertanyaan yang sama setiap 15 menit, ia menjawab ulang dengan konsisten.

Saya berusia 27 tahun saat 1965. Waktu itu kelas II madrasah aliyah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sejak akhir 1964, saya menjadi Ketua Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Pakuniran, Probolinggo.

Tatkala saya balik ke Probolinggo, mendadak ada pesan Orari Markas Kodim Probolinggo, dari komandannya, Ali Muttakim. Isinya perintah supaya berkoordinasi dengan NU, Banser, dan Ansor untuk menangkap orang-orang PKI. Malam harinya, 41 anggota Banser dan GP Ansor bersama 10 tentara dan 2 polisi naik sebuah truk yang dipinjam dari toko orang Cina menuju Dusun Kresek, 10 kilometer tenggara Pakuniran. Tujuh tokoh PKI dan BTI diciduk. Salah satunya bernama Astawar.

Sesampai di Balai Desa Glagah-Pakuniran, semua bingung. Ada yang usul mereka dijerat tali. Para tentara tak mau menembak. Akhirnya saya tebas satu per satu. Terakhir Pak Astawar. Dia membujuk kami dengan uang. Saya tolak, dan saya tebas lehernya. Wallahi wannabi (demi Allah, demi Nabi).

Lalu warga ramai-ramai memasukkan tujuh mayat ke satu lubang dekat Sungai Glagah dan ditutup tanah. Wakil saya, Pak Zaenab, bilang, "Waduh, sampeyan kok bisa seperti itu, Dik." Dia heran saya sendirian membunuh orang PKI. Saya dan teman-teman ke Masjid Jami' Glagah. Saya disiram air, baju hitam saya dicuci karena berlumuran darah. Baju dan celana itu pemberian guru di Cirebon, Kiai Munjahid.

Di Pesantren Lirboyo, saya diberi tahu Fadhol Bustami, teman asal Sampang, Madura. Katanya saya dicari Kiai Makhrus Ali, pengasuh Pesantren Lirboyo. Saya sampaikan ke beliau informasi dan situasi pembunuhan orang-orang PKI di Probolinggo. Kiai Makhrus mengatakan, "Oh, baguslah. Nanti malam ikut rombongan ke Gurah (timur Kediri)."

Setelah isya, saya berangkat bersama Fadhol Bustami dan beberapa pemuda. Kiai memberikan baju dan celana hitam serta pedang samurai. Sesampai di kantor Ansor di Kecamatan Gurah, banyak orang berkumpul. Juga banyak tentara. Saya disuruh membawa 10 orang ke sebuah rumah besar berjarak 700 meter. Menurut data ABRI, itu rumah milik gembong PKI asal Ponorogo. Saya lupa namanya. Rumah itu kami dobrak, pintunya ambruk. Pemiliknya muncul. Orangnya tinggi besar dan berkumis tebal. Dia bilang, "Kate laopo, Le? Kate guyon ta?" (Mau apa kamu? Mau bercanda ya?). Fadhol menyahut, "Iya." Orang itu menghunus pedang pendek dan membacok Fadhol, tapi luput. Lalu Gus Ghozi, kawan saya lain, membalas dengan pedang samurai, ternyata tak mempan. Perkelahian berjalan alot.

Saya bergegas ke tanggul dekat sungai mengambil batang singkong sekitar tiga jari tangan. Lalu saya pukulkan ke punggung orang itu. Dia gemetaran, dan langsung saya tebas dengan pedang samurai. Kepalanya jatuh.

Kembali ke kantor Ansor, saya diguyur air kembang tiga timba. Kapten Hambali menghadiahkan sarung cap Manggis kotak-kotak hitam dan hem putih merek Santio. Wah, saya senang sekali, karena itu baju yang bagus. Sejak itu, di Lirboyo, saya dikenal sebagai "Sueb Ganyang" karena berani menghadapi orang-orang PKI. Yang terakhir ditangkap dan dibunuh bernama Albidin, Ketua CC PKI Paiton

Saya ikut operasi karena kewajiban warga negara. Sebab, kalau PKI menang, Islam akan dihancurkan. Apalagi orang tua dan Kiai merestui. Kalau saya mati, saya mati syahid. Sejak saya berhasil membunuh tokoh PKI Gurah yang warok Ponorogo itu, oleh Gus Maksum saya diangkat memimpin rombongan dan bertugas memberi perintah. Tidak boleh membunuh lagi.

Sebagai manusia biasa, saya sebenarnya kasihan terhadap orang-orang PKI itu. Dalam operasi, saya selalu ingat pesan almarhum Kiai Makhrus dan Kiai Marzuki agar tidak sembarangan menangkap dan membunuh. Tapi ada saja yang keliru. Anak buah saya di Paiton suatu hari menangkap seorang guru ngaji, Pak Sarati. Saya berupaya mencegah, tapi dia kadung dikeroyok dan dibantai.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo