Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dodi Ambardi*

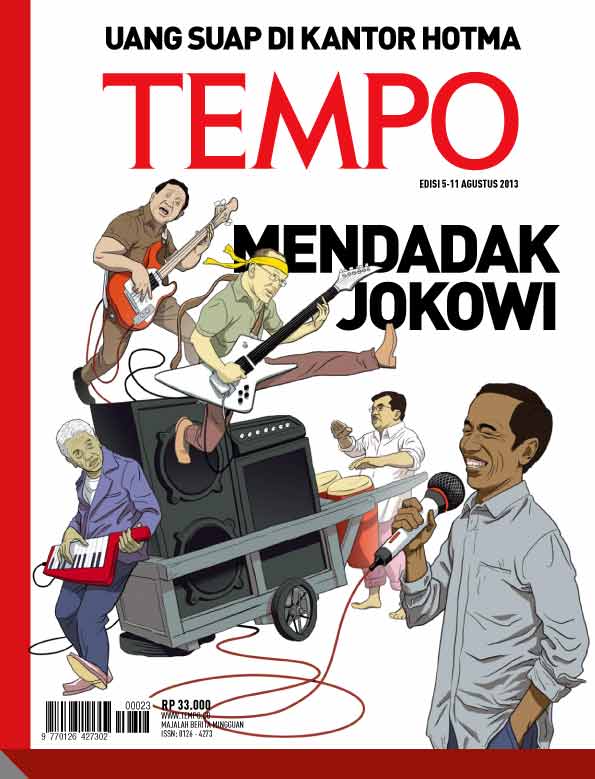

Jokowi merupakan komoditas yang sedang laris. Awalnya hanya diminati massa pemilih, kemudian dia berkembang menjadi rebutan para elite politik.

Rekor elektoralnya cukup meyakinkan. Ia menang mutlak dalam pemilihan wali kota di Solo pada 2010. Berpindah ke panggung Jakarta, ia berhasil memperoleh suara mayoritas dalam putaran kedua pilkada DKI pada 2012. Dalam enam bulan terakhir, Jokowi memasuki panggung nasional dan mendapatkan suara terbanyak—menurut indikasi berbagai survei nasional—untuk pemilu presiden kelak pada 2014.

Unggul di berbagai survei, kini Jokowi menjadi bahan percakapan kalangan elite dan dilirik untuk dipasangkan sebagai calon wakil presiden atau bahkan sebagai calon presiden untuk pemilu presiden tahun depan.

Dari mana sumber dukungan Jokowi ini terbangun? Tidak kalah pentingnya, apakah kemunculan Jokowi dalam pentas politik nasional menandai pula kehadiran wajah baru politik Indonesia sebagaimana anggapan yang mulai muncul di kalangan pengamat dan publik?

Ukuran panggung tampaknya menjadi urusan penting ketika kita melihat karier elektoral Jokowi. Ia tak terlawan dalam panggung kecil di Solo dan membukukan dukungan suara 91 persen dengan jumlah pemilih yang hanya sekitar 400 ribu. Ketika memasuki arena Jakarta yang lebih lebar dengan jumlah pemilih yang mendekati 7 juta, proporsi dukungan suara Jokowi menurun. Dalam putaran kedua pilkada DKI, ia menangguk dukungan suara 54 persen. Proporsi dukungan ini menurun lagi di arena terbesar, panggung politik nasional, dengan jumlah pemilih 190 juta. Melalui simulasi calon presiden di berbagai survei, Jokowi mencatat dukungan sekitar 30 persen—walau tetap jauh di atas calon lainnya.

Dari satu sudut, gejala ini normal belaka. Jangka waktu yang masih pendek, jumlah pilihan kandidat calon presiden yang lebih banyak, dan ragam pemilih yang lebih bervariasi di tingkat nasional, semua memberikan tingkat kerumitan dan kesulitan tersendiri bagi Jokowi untuk membangun dukungan suara mayoritas, apalagi dukungan mutlak dari pemilih.

Yang tidak normal dan justru menarik adalah capaian meteorik Jokowi di pentas politik nasional. Sebagai pendatang baru, ia segera mengungguli sejumlah kandidat presiden yang sudah lama berupaya memasarkan diri untuk memasuki arena pemilihan presiden pada 2014.

Tak hanya melampaui Aburizal Bakrie yang jauh sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan sudah lama malang-melintang di panggung politik nasional, Jokowi juga melampaui nama lama, seperti Megawati, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Di antara nama calon presiden alternatif, yakni mereka yang belum pernah mengikuti pemilu presiden sebelumnya, Jokowi mengungguli nama populer di kalangan perkotaan dan di kalangan media, seperti Dahlan Iskan, Mahfud Md., Sri Mulyani, Rizal Ramli, Irman Gusman, Hatta Rajasa, Yusril Ihza, Pramono Edhie, dan Gita Wirjawan.

Tak hanya itu. Jika bursa calon alternatif dibatasi pada mereka yang berusia muda, dukungan publik terhadap Jokowi jauh melampaui Anies Baswedan—dan sebelumnya Andi Mallarangeng serta Anas Urbaningrum.

Prestasi elektoral Jokowi yang sejauh ini melampaui kandidat presiden lain sudah pasti bersumber dari banyak faktor. Tapi kita bisa memusatkan perhatian pada satu faktor, sementara faktor-faktor lain dianggap tetap. Faktor yang selama ini beredar populer di wilayah publik dan dianggap mendefinisikan keunggulan Jokowi adalah kepribadian dan gaya politik yang dibawa Jokowi.

Kepribadian Jokowi mungkin bisa diringkas dalam sejumlah kontras. Kejujuran adalah atribut yang paling sering dilekatkan pada Jokowi. Umumnya, kejujuran diartikan sebagai konsistensi antara omongan dan tindakan. Namun saya kira, untuk kasus Jokowi, lebih tepat jika kejujuran itu diartikan sebagai kepolosan.

Akar sosial Jokowi adalah pengusaha mebel, yang memulai usaha dengan menggadaikan rumah kecil untuk mendapat modal. Dia bukan berasal dari strata keluarga elite ekonomi ataupun elite politik lokal, apalagi nasional. Berbeda dengan Aburizal Bakrie yang berasal dari keluarga papan atas secara ekonomi, dan berbeda pula dengan Prabowo, Megawati, dan Pramono Edhie, yang berasal dari keluarga gedongan secara politik. Ia tidak pula mewarisi garis dinasti politik elite seperti Ibas, Puan, dan dalam derajat tertentu Anies Baswedan. Ia pun bukan ketua partai, apalagi ketua dewan pembina.

Kepolosan Jokowi muncul dalam berbagai tindakan yang berkorespondensi dengan latar belakang keluarganya yang berstrata seumumnya. Tindakan Jokowi dalam berbagai pemberitaan terekam dengan baik di YouTube. Pada awal kampanye pilkada DKI tahun silam, Jokowi (dan Ahok) mengenakan baju kotak-kotak biasa yang dijual kodian di Tanah Abang, bukan baju koko ala Betawi yang telah berubah menjadi sandang kaum ningrat kontemporer atau pakaian resmi jas dengan dasi yang menampakkan aura elitis.

Dalam sebuah potongan video pemberitaan ketika Jokowi mengunjungi korban banjir di Jakarta, Januari 2013, kita bisa melihat reaksinya saat melihat luapan banjir yang masif. Ia berjongkok di bantalan rel kereta seraya tangannya memegangi batok kepalanya sendiri—sebuah gaya yang jauh di luar gaya konvensional protokoler seorang gubernur. Di potongan video yang lain, kita melihat tingkah kikuk Jokowi ketika sepanggung dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam seremoni pembukaan Jakarta Expo, Oktober 2012. Untuk mengatasi kekikukan, Jokowi malah menggeser dan menggotong gong yang dalam urusan protokoler semestinya dikerjakan petugas umum. Kesan yang timbul dari semua tindakan itu adalah penegasan bahwa he is just one of us—ia adalah salah satu dari kita, bagian dari kita, yakni publik mayoritas pemilih yang biasa-biasa saja.

Berikutnya, gaya informal blusukan yang dipakainya dalam mengunjungi publik juga menegaskan kontras Jokowi dengan elite politik lainnya. Mungkin benar bahwa blusukan telah dikerjakan oleh banyak tokoh politik selain Jokowi. Tapi kombinasi blusukan dengan kepolosan menghasilkan kredibilitas yang lebih meyakinkan dibandingkan dengan blusukan yang diperagakan tokoh-tokoh lain. Jauh lebih mendasar, istilah udik blusukan justru memberi pembeda yang lebih kuat antara Jokowi dan politikus lainnya. Blusukan tak lain adalah sebuah mode politik plebiscitary, yakni mode kanalisasi kepentingan publik ke eksekutif secara langsung tanpa melalui perantara. Partai politik lazimnya menjadi lembaga perantara antara publik dan eksekutif; tetapi melalui blusukan Jokowi memangkas jalur panjang kanalisasi politik melalui partai politik.

Kontras berikutnya, Jokowi adalah seorang politikus yang berkarier dari bawah: ia memulai dari posisi eksekutif di tingkat kota, kemudian merambah ke tingkat provinsi, dan kini ia berada di ambang politik ke tingkat nasional. Masih bisa ditambahkan, Jokowi mendaki karier tanpa melewati hierarki struktural organisasi kepartaian.

Jika diringkas, tiga elemen yang mendefinisikan Jokowi—dan menentukan pula keunggulannya—adalah kepolosan, kanalisasi politik yang bermode pebliscitary, serta karier politik yang bermula dari bawah dan tak melewati jenjang formal keorganisasian partai.

Sebagian dari kita mungkin tergoda untuk melabeli gaya politik Jokowi sebagai gaya populis. Dengan demikian, kehadiran Jokowi dalam pentas politik nasional seolah menandai awal kedatangan politik populisme di Indonesia. Namun gaya Jokowi sesungguhnya berbeda jauh dengan gaya politikus populis sejawatnya di belahan dunia lain. Meskipun sama-sama memiliki elemen personal dalam berpolitik, Jokowi tidaklah mengembangkan retorika yang bermusuhan sebagaimana politikus populis di Amerika Latin dan Eropa. Jokowi tidak membelah masyarakat politik Indonesia dalam pengkubuan "kita" dan "mereka".

Kebijakan yang diambil Jokowi di DKI adalah kebijakan campuran yang tak secara ketat berkait dengan program-program populis. Benar bahwa Kartu Sehat dan Kartu Pintar mungkin membawa asosiasi pada populisme. Namun populisme yang merebak di Eropa pada dekade terakhir tidak melulu berurusan dengan isu kesejahteraan semacam ini, tapi berkenaan dengan isu imigran dan imigrasi.

Pilihan kebijakan untuk mengeksekusi mass rapid transit yang bekerja sama dengan swasta bermodal besar dan keputusan untuk melakukan pengerukan sungai di Jakarta yang menggunakan pinjaman Bank Dunia tidak membersitkan warna kebijakan yang anti-modal dan anti-asing. Isu pokok dalam tarik-ulur dalam eksekusi dua kebijakan ini adalah soal efisiensi dan penghematan, dan bukan isu ideologi populisme.

Karena itu, jika hendak menghitung kemungkinan perubahan wajah politik di Indonesia, kita perlu mencarinya di garis tarik-menarik kecenderungan politik di Indonesia yang berkutub elite dan massa. Kehadiran Jokowi bisa jadi membalik arah politik Indonesia dari kecenderungannya yang bersifat elitis dalam sejumlah segi.

Pertama, proses rekrutmen politik yang sukses tidak harus bersumber dari kalangan elite ekonomi ataupun elite politik. Kedua, jalur karier politik ke pentas nasional bisa berawal dan dibangun dari unit politik paling bawah—dan juga dari daerah di luar Jakarta. Ketiga, mode kanalisasi politik yang bersifat langsung dan personal bisa menjadi pelengkap kanalisasi kelembagaan berbasis partai politik.

Yang menjadi pertanyaan, tentu saja, apakah gaya Jokowi akan menghasilkan gelombang perubahan di belakangnya. Kunci bendungan masih di tangan partai politik. Sampai hari ini, partailah yang memonopoli proses rekrutmen politik di Indonesia—dari kandidasi wali kota dan bupati, gubernur, sampai presiden. Sementara laju Jokowi di pentas nasional tergantung PDIP, arus gelombang perubahan di belakangnya ditentukan oleh partai-partai politik.

*) Dosen Fisipol UGM, peneliti senior Indikator Politik Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo