Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Investasi di sektor penghiliran nikel sangat didominasi asing.

Dampak penghiliran terhadap pendapatan valas dan stabilitas rupiah rendah.

Perekonomian Morowali yang semula berbasis ekonomi rakyat kini dikuasai perusahaan global.

PADA tahun-tahun terakhir, kebijakan penghiliran tambang menjadi mantra baru pembangunan, dengan pelarangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 menjadi eksperimen awal. Pendalaman struktur industri melalui penghiliran berbasis sumber daya alam yang kita miliki membuka peluang Indonesia berpartisipasi dalam rantai pasok global, tidak lagi sebagai eksportir bahan mentah, melainkan sebagai eksportir produk manufaktur bernilai tambah tinggi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Klaim prematur keberhasilan kebijakan penghiliran nikel berbasis pelarangan ekspor bijih nikel disampaikan secara masif oleh banyak pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Klaim keberhasilan ini sering kali diglorifikasi oleh nilai tambah yang berhasil diciptakan dari kebijakan penghiliran, yang merujuk pada nilai ekspor nikel.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nilai ekspor bijih nikel sebelum kebijakan penghiliran pada 2018 hanya di kisaran US$ 3 miliar, sedangkan pada 2022, nilai ekspor produk hasil penghiliran nikel mencapai US$ 33,8 miliar (Rp 507 triliun) dan pada 2023 diproyeksi nilainya akan menembus US$ 38 miliar (Rp 570 triliun). Berbasis klaim keberhasilan penghiliran nikel ini, pemerintah akan memperluas kebijakan penghiliran ke bauksit, timah, dan tembaga pada 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Angan-angan Penghiliran

Penghiliran tambang menjadi strategi baru pembangunan dengan tujuan utama menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri, mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, serta memperbaiki pendapatan ekspor. Penghiliran tambang juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menahan deindustrialisasi. Dengan rencana perluasan larangan ekspor bijih tambang, bukan hanya nikel, tapi juga bauksit, tembaga, dan timah, pemerintah terlihat berambisi menjadikan penghiliran tambang sebagai strategi utama untuk membalikkan deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi.

Dengan kebijakan penghiliran, pemerintah berkeinginan mendorong industrialisasi bernilai tambah tinggi berbasis komoditas tambang. Dibanding bijih nikel, harga feronikel dan nikel matte 80 dan 250 kali lipat lebih tinggi. Harga nikel batangan bahkan 400 kali lipat lebih tinggi daripada bijih nikel. Lebih jauh, melalui penghiliran nikel, pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi global untuk sumber energi rendah emisi. Sementara di masa lalu Indonesia adalah eksportir bijih nikel dan kini eksportir baja nirkarat, di masa depan dicita-citakan Indonesia adalah eksportir baterai litium dan kendaraan listrik. Dengan penghiliran, Indonesia dicita-citakan akan menjadi negara kaya pada 2035.

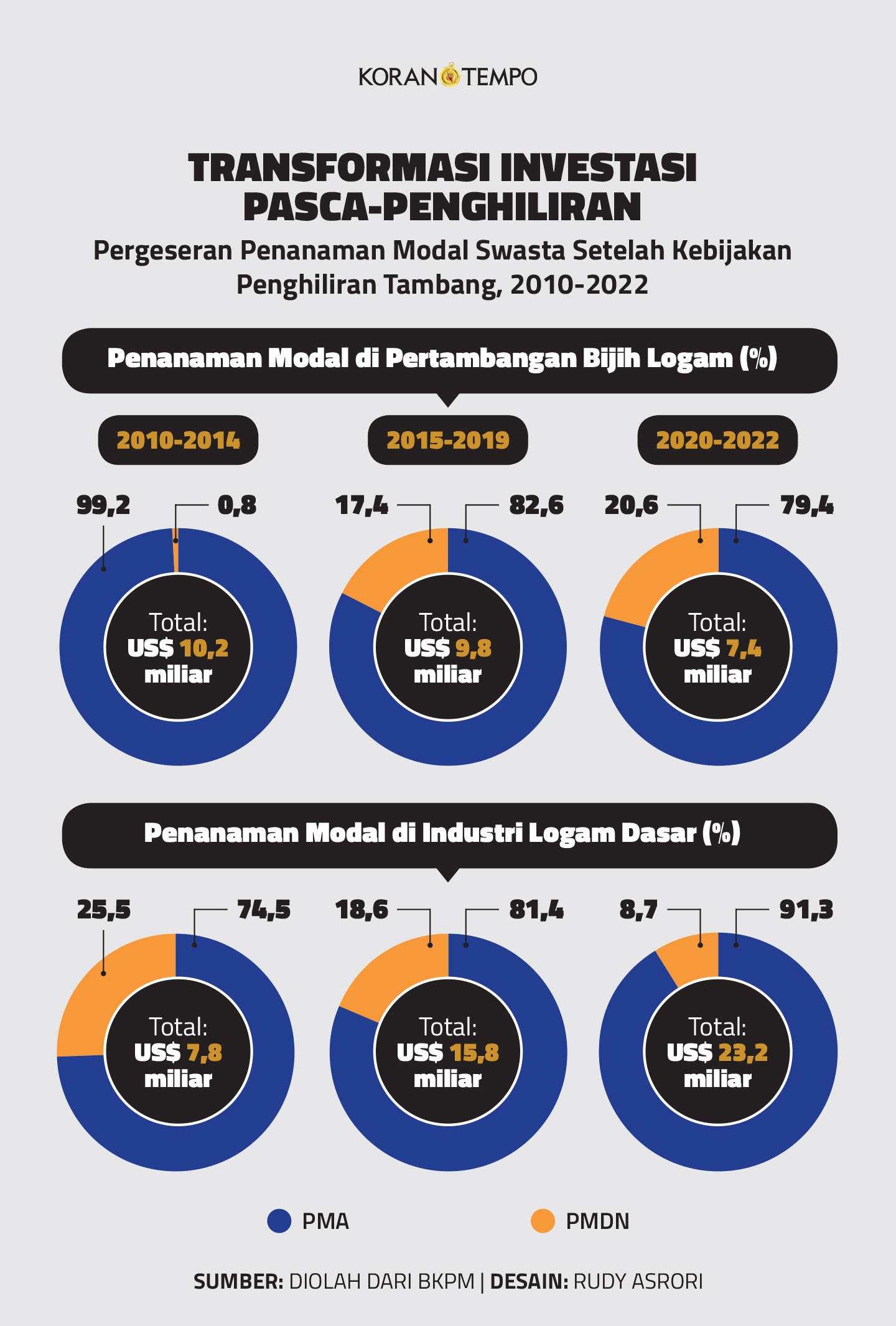

Setelah kebijakan penghiliran nikel, terjadi lonjakan investasi, terutama penanaman modal asing (PMA), dengan arah transformasi yang kuat: pergeseran investasi dari pertambangan bijih logam ke industri logam dasar. Hanya dalam tiga tahun terakhir, sepanjang 2020-2022, penanaman modal di industri logam dasar menembus US$ 23 miliar, meningkat tiga kali lipat dari periode 2010-2014, dengan dominasi PMA yang menguat. Pada periode yang sama, penanaman modal di pertambangan bijih logam justru melemah, turun hampir 30 persen, dengan peran PMA yang semakin turun.

Larangan ekspor bijih tambang yang diikuti terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 sangat berhasil menarik penanaman modal swasta, terutama PMA. Kebijakan penghiliran nikel mampu mengubah arah arus modal asing, yang semula melemah menjadi kembali menguat meski pada saat pandemi. Arus PMA yang mulai melemah sejak 2018—menurun dari US$ 32,2 miliar pada 2017 menjadi US$ 28,1 miliar pada 2019—kembali menguat setelah muncul larangan ekspor bijih nikel, menjadi US$ 33,4 miliar pada 2022. Pada waktu yang sama, PMA di industri logam dasar melonjak dari hanya US$ 1,9 miliar pada 2018—atau 6,6 persen dari total PMA pada tahun tersebut—menjadi US$ 8,4 miliar pada 2022, setara dengan 25,1 persen dari total PMA tahun tersebut.

Rendah Manfaat bagi Negara

Pemurnian dan pengolahan bijih tambang yang sangat padat modal dan teknologi membuat investasi di penghiliran nikel ini sangat didominasi oleh asing, terutama Cina. Sepanjang 2020-2022, kontribusi PMA mencapai 91,3 persen dari total investasi di industri logam dasar. Karena inilah, dampak penghiliran terhadap pendapatan valuta asing dan stabilitas nilai tukar rupiah cenderung lemah karena pendapatan ekspor hasil smelter direpatriasi ke perusahaan induk. Meski surplus neraca perdagangan terlihat besar, surplus dalam transaksi berjalan kecil.

Lebih jauh, penerimaan negara dari penghiliran ini juga cenderung rendah. Pelarangan ekspor bijih nikel membuat harga di pasar domestik jatuh, jauh di bawah harga internasional. Harga bijih nikel yang jatuh membuat penerimaan royalti jauh menurun. Dengan sebagian besar investasi di penghiliran ini mendapatkan tax holiday, penerimaan pajak perusahaan juga cenderung minim. Dengan sebagian besar produk smelter diekspor dan tidak dikenai pungutan, pendapatan negara dari PPN dan pajak ekspor juga minim.

Pengolahan bijih nikel menjadi feronikel di Unit Bisnis Pertambangan Nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara, 2018. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Kebijakan penghiliran berbasis pelarangan ekspor bijih tambang diduga telah memicu ekspor ilegal dalam jumlah yang signifikan. Dengan penegakan hukum yang lemah, tanpa pelarangan ekspor saja, negara sering dirugikan dari rendahnya penerimaan pajak akibat praktik under-invoicing dalam ekspor komoditas. Pelarangan ekspor bijih nikel dan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel di pasar domestik yang lebih rendah hingga 50 persen dari harga internasional telah memicu ekspor bijih nikel ilegal, terutama oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak memiliki afiliasi dengan smelter.

Potensi manfaat lain dari penghiliran nikel, yaitu penerimaan upah dan gaji pekerja, juga cenderung rendah karena smelter bersifat sangat padat modal. Nilai tambah penghiliran dari penciptaan lapangan kerja yang kecil ini pun masih harus dibagi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal karena perusahaan smelter Cina banyak membawa tenaga kerja dari negaranya, termasuk tenaga kerja tidak terlatih yang seharusnya menjadi “jatah” pekerja lokal. Perusahaan pemegang IUP yang tidak berafiliasi ke smelter juga mengalami kejatuhan penerimaan akibat HPM bijih nikel di pasar domestik yang sangat rendah.

Dengan adanya penghiliran, sumber pertumbuhan kini bergeser dari pusat industri padat karya di Jawa ke pusat industri berbasis ekstraksi sumber daya alam (resource-led industrialization) di daerah kaya mineral di luar Jawa. Sementara industrialisasi era 1990-an yang berbasis eksploitasi buruh murah berlimpah di Jawa, kini reindustrialisasi yang berbasis eksploitasi bijih tambang murah berlimpah di luar Jawa.

Industrialisasi Berbasis Ekstraktivisme

Argumentasi yang biasa dipakai untuk membenarkan strategi penghiliran tambang, selain penerimaan fiskal dari rente ekstraktif dan penciptaan lapangan kerja, adalah nasionalisme ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri melalui industrialisasi berbasis komoditas. Karena itu, pemberian insentif fiskal yang masif, akses ke bijih nikel murah, kemudahan bagi pekerja asing, konsesi lahan kawasan industri skala besar untuk pusat pemurnian dan pengolahan bijih nikel, hingga bebas pajak ekspor hasil penghiliran dianggap sebagai biaya yang pantas dikeluarkan demi kemandirian bangsa dalam transisi menuju industrialisasi.

Dari banjir investasi US$ 23,2 miliar di industri logam dasar sepanjang 2020-2022, yang sangat didominasi PMA, sebesar 73,4 persen di antaranya menuju Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Dari US$ 17,4 miliar investasi di industri logam dasar di dua provinsi ini, nyaris seluruhnya, yaitu 90,2 persen, terkonsentrasi hanya di tiga daerah, yaitu Kabupaten Morowali, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah.

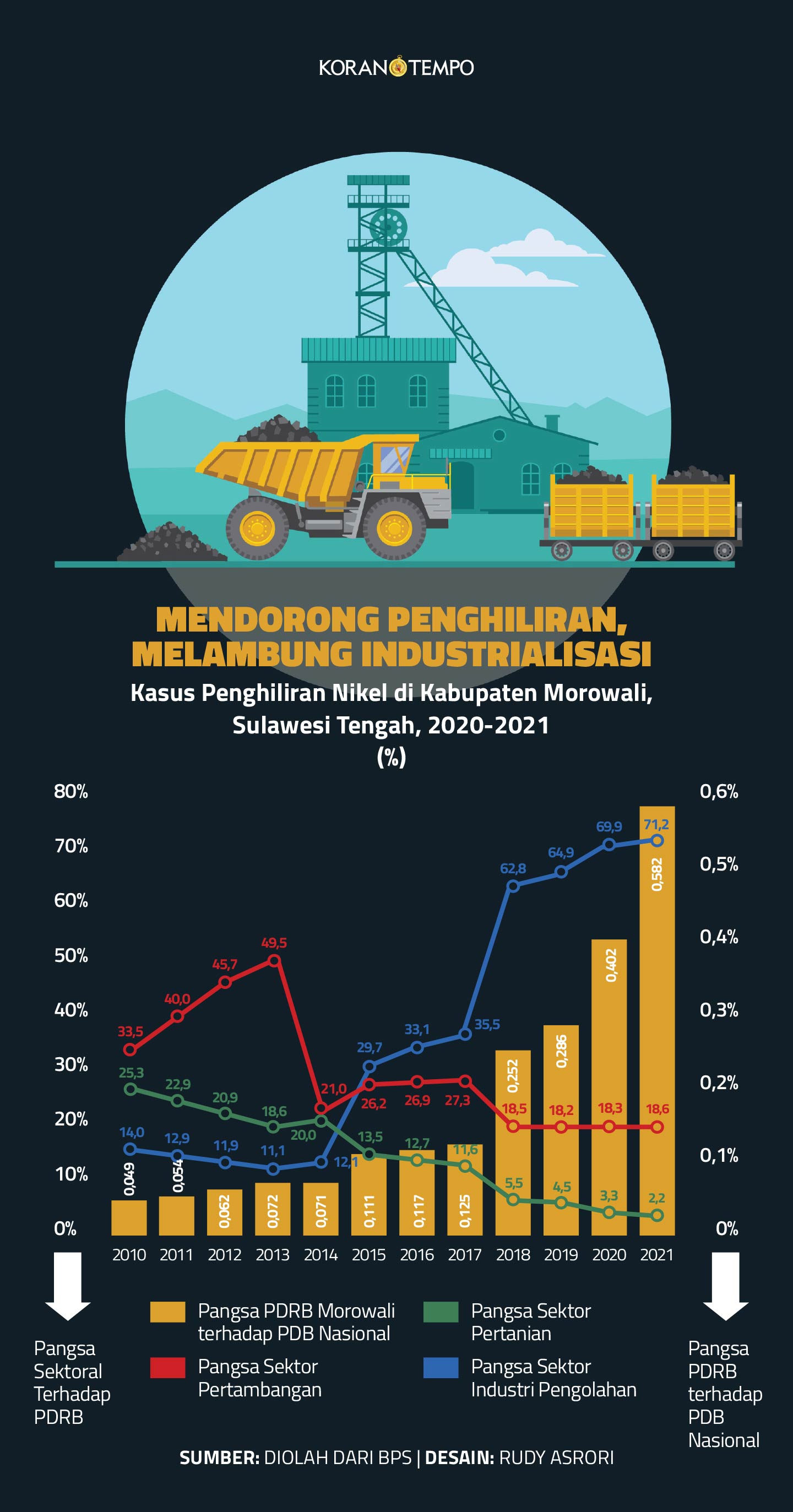

Morowali menjadi contoh kontemporer adopsi penghiliran berbasis ekstraktivisme. Seiring dengan derasnya arus masuk kapital asing, pertumbuhan ekonomi Morowali melesat dengan pangsa produk domestik regional bruto (PDRB) Morowali terhadap PDB nasional meningkat drastis, dari 0,05 persen pada 2010 menjadi 0,58 persen pada 2021. Seiring dengan penghiliran nikel, pangsa sektor industri pengolahan dalam PDRB Morowali meroket dari semula 14 persen kini menembus 71,2 persen. Sedangkan pangsa sektor pertanian, yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat lokal, menurun dari 25,3 persen pada 2010 menjadi hanya 2,2 persen pada 2021.

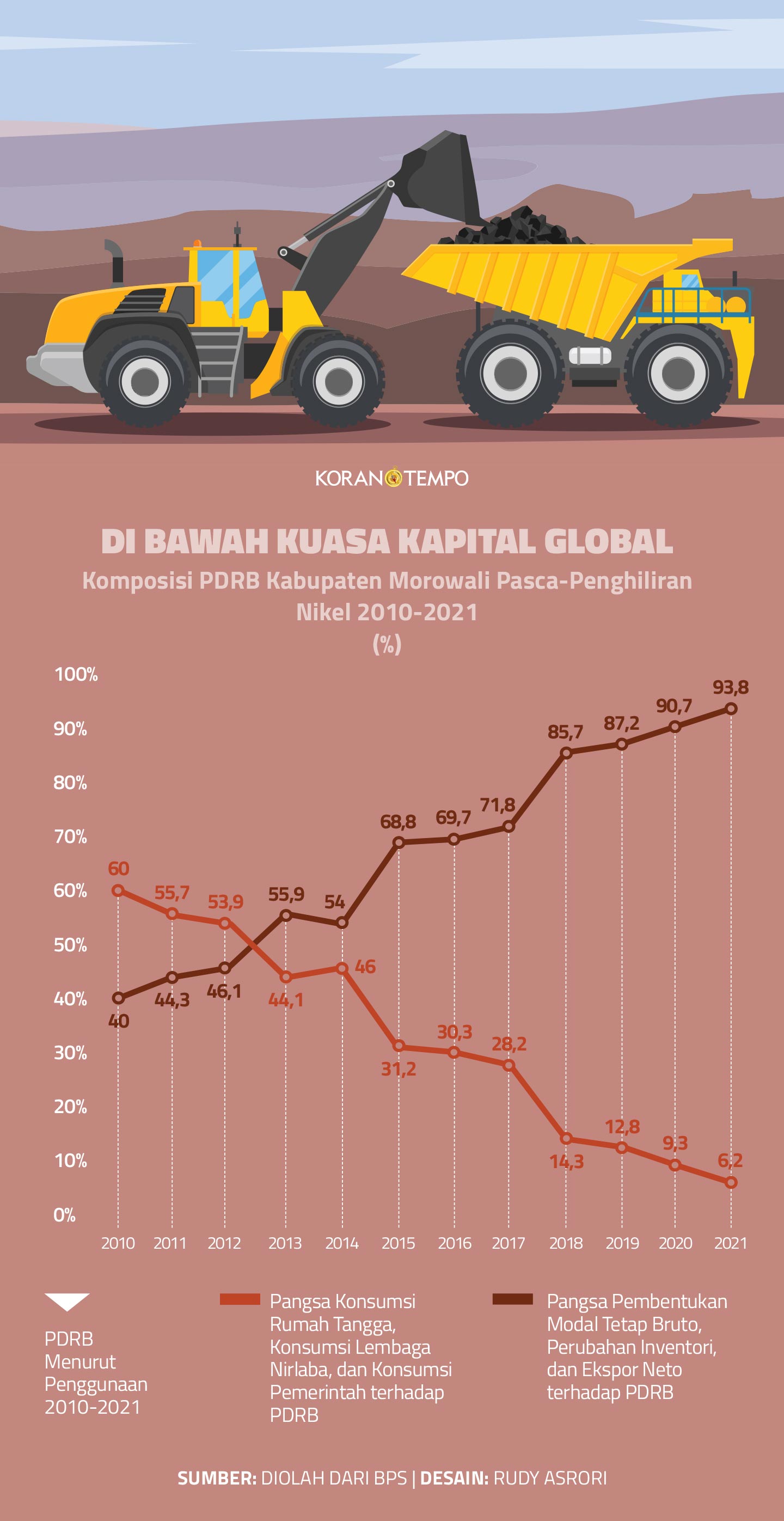

Dengan dukungan kapital raksasa global, penghiliran telah mengubah wajah perekonomian daerah kaya nikel secara drastis. Morowali, yang semula didominasi ekonomi rakyat berbasis pertanian tanaman pangan, produk hortikultura, dan perikanan, kini dikuasai kapital raksasa global yang mengeksploitasi dan mengolah nikel untuk kemudian mengekspor hasilnya. Sementara pada 2010 pangsa konsumsi rumah tangga, konsumsi sektor nirlaba, dan konsumsi pemerintah terhadap PDRB mencapai 60 persen, pada 2021 angkanya hanya 6,2 persen. Di rentang waktu yang sama, pangsa investasi (pembentukan modal tetap bruto dan inventori) dan ekspor-impor (ekspor neto) terhadap PDRB melonjak dari 40 persen menjadi 93,8 persen.

Bentuk Baru Kolonialisme

Pengalaman daerah penghiliran nikel secara jelas menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan tinggi perekonomian pada tahun-tahun terakhir nyaris sepenuhnya berasal dari investasi swasta asing dan aktivitas ekspor-impor oleh industri penghiliran nikel. Investasi besar dalam bentuk impor kapital dan teknologi, diikuti ekspor sepenuhnya hasil penghiliran, membuat keterkaitan dan dampak penghiliran terhadap perekonomian lokal menjadi sangat minim.

Dengan ketiadaan industri antara dan industri hilir domestik, industrialisasi berbasis ekstraksi dan pengolahan nikel yang sangat terkonsentrasi hanya di tiga daerah justru menjadi sangat terintegrasi dengan pasar global. Ketiadaan permintaan pasar domestik membuat produk setengah jadi dari smelter-smelter nikel nyaris seluruhnya diekspor, sehingga manfaat penciptaan nilai tambah dari penghiliran justru dinikmati oleh industri di luar negeri. Glorifikasi keberhasilan penghiliran dengan merujuk pada nilai ekspor nikel dan produk turunannya menjadi ironi besar. Kebijakan penghiliran akhirnya terlihat seperti bentuk baru kolonialisme: akses ke sumber daya alam domestik yang murah untuk memenuhi kebutuhan kapitalis global.

Kebijakan penghiliran berbasis pelarangan ekspor bijih tambang sebagaimana amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 memiliki tujuan besar untuk meningkatkan nilai rantai produksi di dalam negeri sekaligus memutuskan diri dari ketergantungan pada pasar global sebagai pemasok bahan mentah dengan harga rendah dan sering kali pula fluktuatif. Namun kebijakan penghiliran yang kental dengan isu nasionalisme ekonomi kini secara ironis telah menyeret Indonesia semakin dalam ke pusaran kapitalisme global sebagai pemasok nikel setengah jadi dengan Cina sebagai aktor utama. Dalam peta rantai pasok global, posisi Indonesia nyaris tidak berubah: sebagai negara pinggiran di mana kapital asing mengolah mineral murah dan memasok logam setengah jadi kepada negara industri maju.

Tidak Dinikmati Pelaku Ekonomi Lokal

Eksperimen penghiliran di daerah kaya nikel menunjukkan bahwa industri penghiliran cenderung tidak terkoneksi dengan perekonomian domestik dan minim penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan ketergantungan tinggi pada kapital raksasa global, manfaat ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam tidak dinikmati pelaku ekonomi lokal.

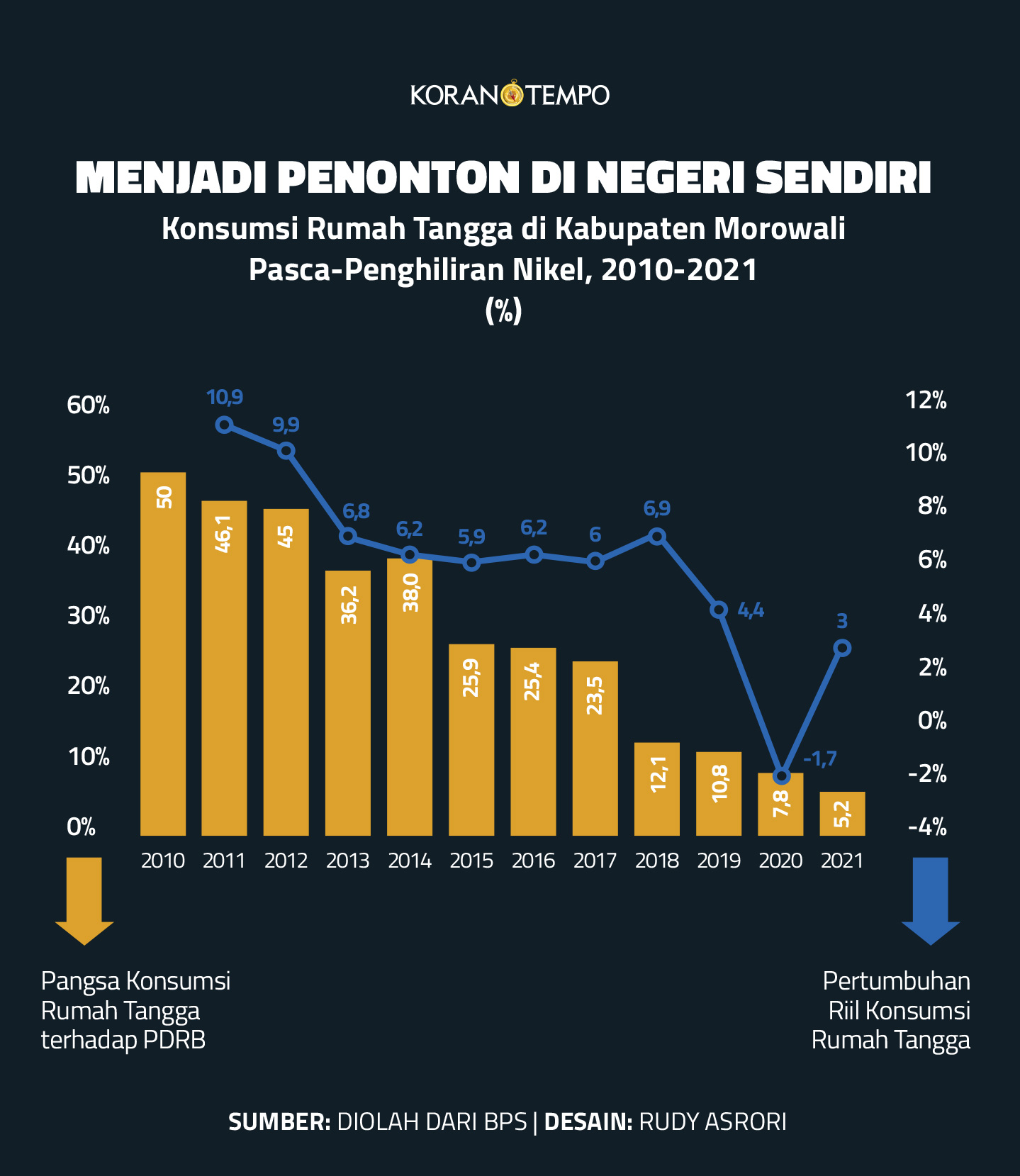

Dalam dekade terakhir, peran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Kabupaten Morowali turun drastis, dari semula 50 persen terhadap PDRB pada 2010 menjadi hanya 5,2 persen terhadap PDRB pada 2021. Penurunan ini mengindikasikan minimnya keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang luar biasa tinggi.

Hal yang lebih mengkhawatirkan, bukan hanya pangsa konsumsi rumah tangga yang turun, tapi juga pertumbuhannya. Dinamika konsumsi rumah tangga lebih terlihat mengikuti perekonomian nasional. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Morowali semakin menurun dalam dekade terakhir, dari 10,9 persen pada 2011 menjadi 4,4 persen pada 2019, dan semakin menurun pada pemulihan setelah pandemi Covid-19, yakni hanya 3 persen pada 2021.

Dengan konsumsi rumah tangga yang semakin melemah, penghiliran tambang secara jelas gagal menghasilkan pemerataan dan pertumbuhan inklusif. Ketika manfaat besar ekonomi dari penghiliran sebagian besar dinikmati kapital asing, biaya dari ekstraksi dan pengolahan nikel, baik biaya sosial maupun biaya lingkungan, ditanggung sebagian besar oleh masyarakat lokal. Dampak lingkungan berupa degradasi dan kerusakan alam terjadi di lingkungan tempat masyarakat lokal bekerja dan tinggal. Dampak lainnya adalah dampak sosial berupa kesenjangan ekonomi akibat aktivitas ekstraktif, dampak kesehatan yang dialami pekerja dan masyarakat, serta tekanan bagi sumber penghidupan masyarakat lokal.

Pengoperasian kapital ekstraktif seperti pertambangan nikel yang dominan berbasis open pit mining (pertambangan terbuka) memiliki dampak sosial dan lingkungan yang sangat luas. Kondisi ini semakin diperparah oleh aktivitas penghiliran dari smelter nikel yang sangat rakus energi berbasis PLTU batu bara. Lebih jauh, melonjaknya eksploitasi bijih tambang untuk penghiliran ini kerap menghasilkan konflik agraria dan menciptakan tekanan yang semakin berat pada lahan hutan dan tanah pertanian di mana sebagian besar masyarakat lokal menggantungkan diri untuk ketahanan pangan, kohesi sosial, dan sumber penghidupannya. Ketika manfaat dari penghiliran jauh lebih kecil daripada biaya yang ditanggung masyarakat, hasil akhirnya adalah kesejahteraan penduduk lokal yang semakin menurun, yang secara jelas ditunjukkan oleh pertumbuhan riil konsumsi rumah tangga yang semakin melemah.

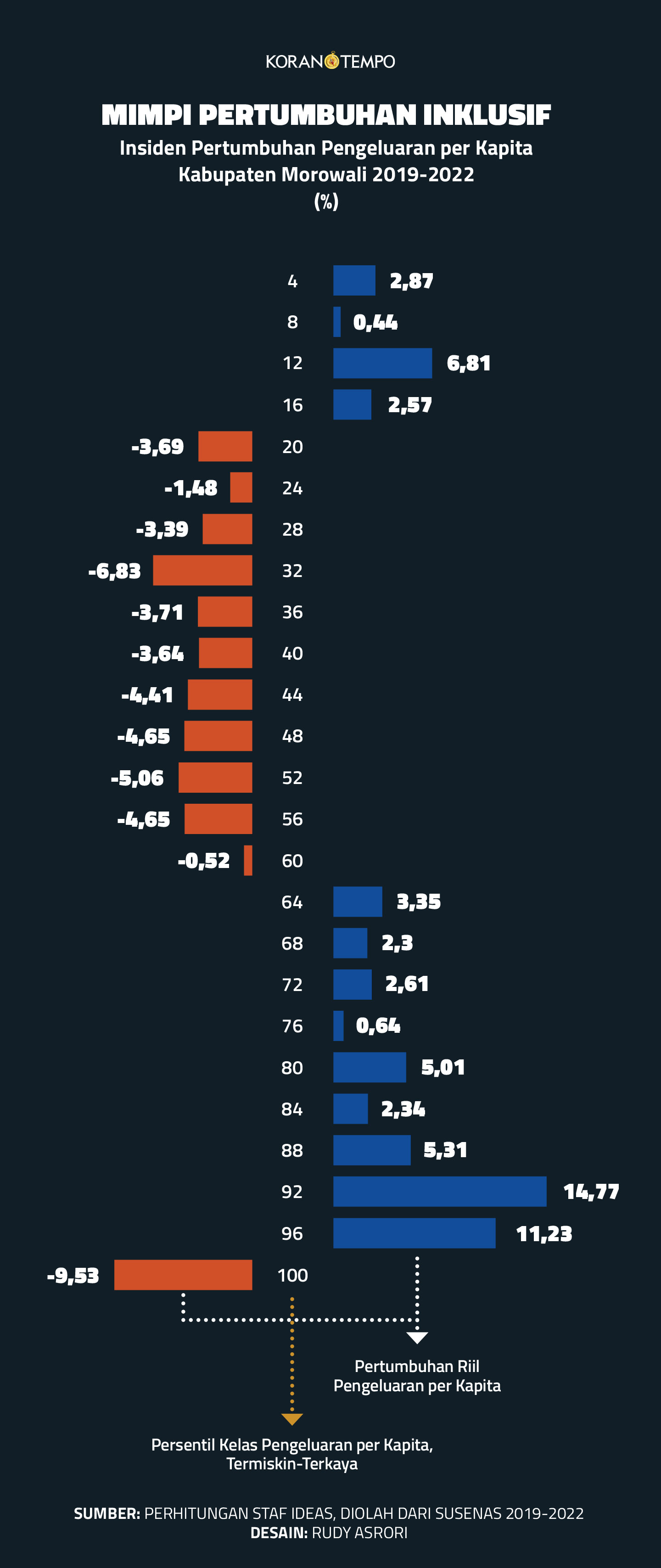

Rendahnya pengaruh penghiliran terhadap kesejahteraan penduduk lokal secara lebih jelas ditunjukkan oleh kurva insiden pertumbuhan. Antara 2019-2022, pertumbuhan riil pengeluaran per kapita penduduk Morowali di kelas terbawah (20 persen termiskin) adalah minimal, diikuti dengan pertumbuhan kelas atas (40 persen terkaya) yang tinggi (kecuali persentil tertinggi). Namun, pada saat yang sama, pengeluaran kelas menengah (40 persen menengah) jatuh signifikan.

Dengan rendahnya keterkaitan antara aktivitas penghiliran dan perekonomian lokal, pertumbuhan pengeluaran kelas 20 persen terbawah diduga kuat banyak dipengaruhi oleh bantuan sosial yang sangat masif diberikan sepanjang masa pandemi 2020-2022.

Kelindan kapital ekstraktif dan negara, dalam bentuk kemudahan investasi dan insentif fiskal sebagai balas jasa atas impor kapital dan teknologi untuk ekstraksi dan penghiliran sumber daya alam skala besar, telah menutup peluang produksi lokal skala kecil dan bentuk lain pembangunan lokal berbasis nonkapital ekstraktif. Relasi dependensi negara terhadap kapital asing ekstraktif, dengan dampak kesejahteraan yang minimal dan dampak lingkungan yang sangat merusak, jelas merupakan jebakan pembangunan.

Artikel ini merupakan hasil riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), yang ditulis oleh Direktur Ideas Yusuf Wibisono dan peneliti Ideas, Askar Muhammad.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo