Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

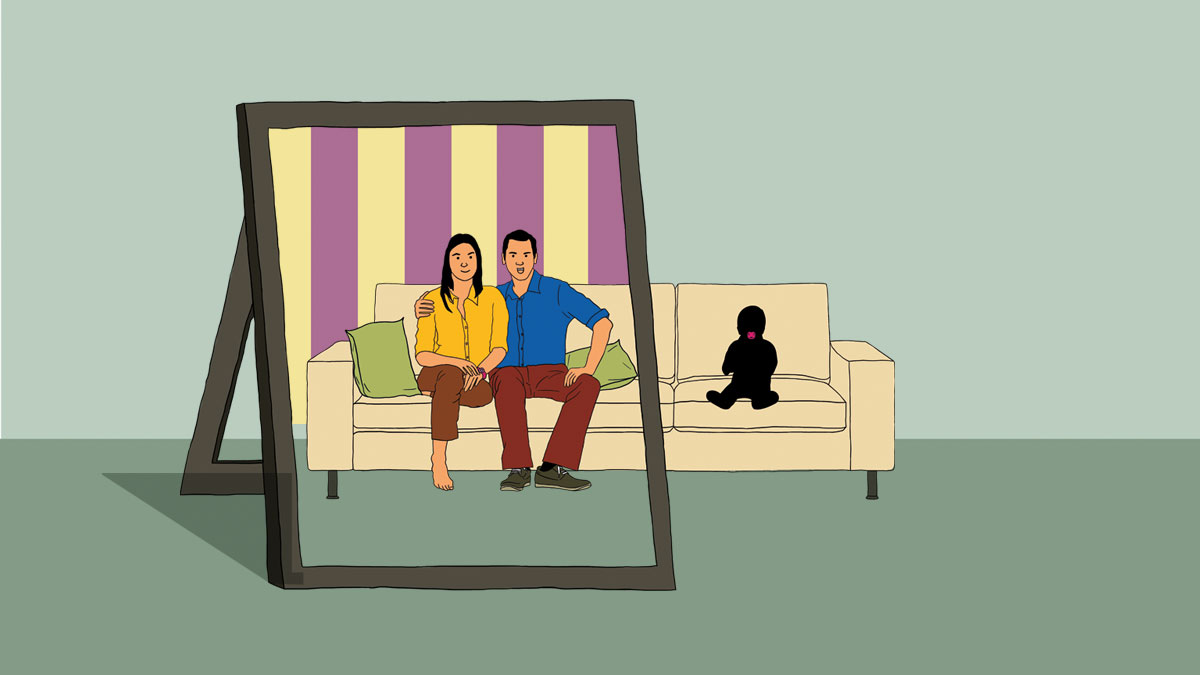

Fenomena childfree atau memilih tak punya anak kembali mencuat belakangan ini.

Beragam alasan orang memilih childfree, dari faktor ekonomi, sosial, hingga kekhawatiran tak bisa merawat anak dengan baik.

Mereka yang memilih childfree masih kerap mendapat label negatif.

SEJAK menikah sekitar sembilan tahun lalu, Yendi Amalia dan suaminya sudah memutuskan tidak punya anak. Yendi, Chief Executive Officer Wordsmith Group, perusahaan penerjemah dan penulis Indonesia, memang menganut childfree—sebutan bagi individu dan pasangan yang memilih tak punya anak.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo