Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

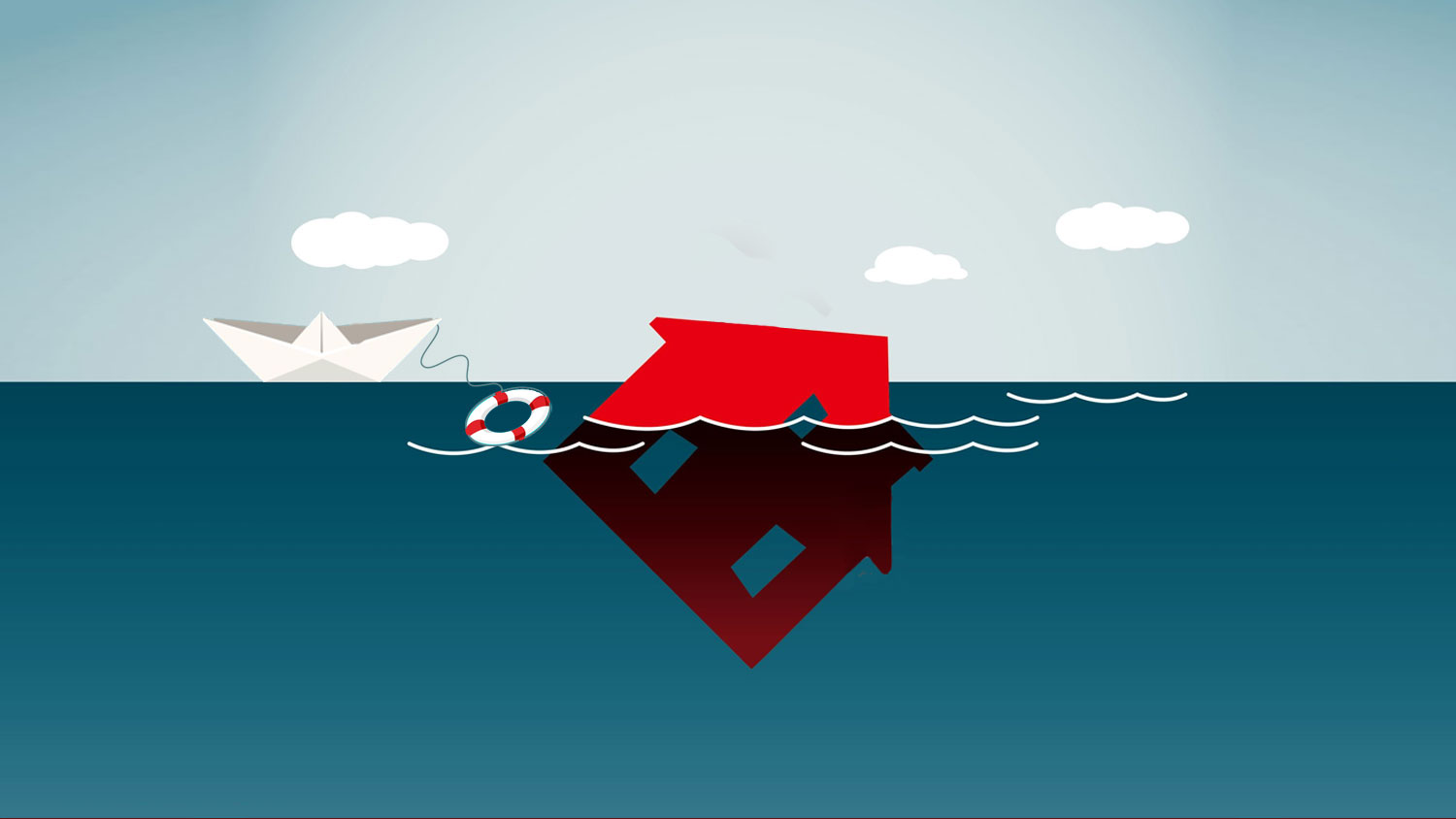

UPAYA memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode bisa dikatakan busuk sejak dalam pikiran. Segelintir politikus Dewan Perwakilan Rakyat belakangan ini bermanuver menjajakan usul yang semula didengungkan para petualang politik di luar parlemen itu. Mereka melupakan esensi pembatasan, yang merupakan hasil perjuangan reformasi 1998.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo