Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

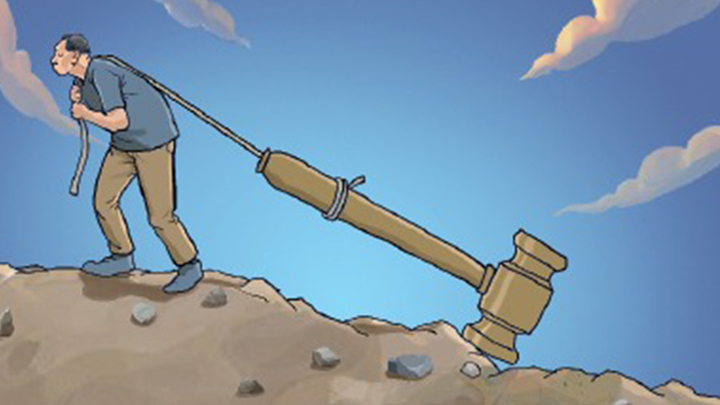

Konsep hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia menjadi alat ukur apakah sebuah undang-undang sudah benar.

Hukum tak bisa dipaksa melalui mobokrasi.

HUKUM identik dengan orang berseragam dan jeruji besi. Hukum tampil dengan wajahnya yang bengis: melarang, merepotkan, memenjarakan, menindas. Padahal, seharusnya, hukum tak seseram imajinasi umum itu. Sebab, hukum, dalam makna asalinya, juga berarti hak seperti makna recht dalam bahasa Belanda, juga Jerman. Begitu juga dalam bahasa Latin, ius, hukum tak hanya merujuk pada sanksi, tapi juga hak.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo