Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

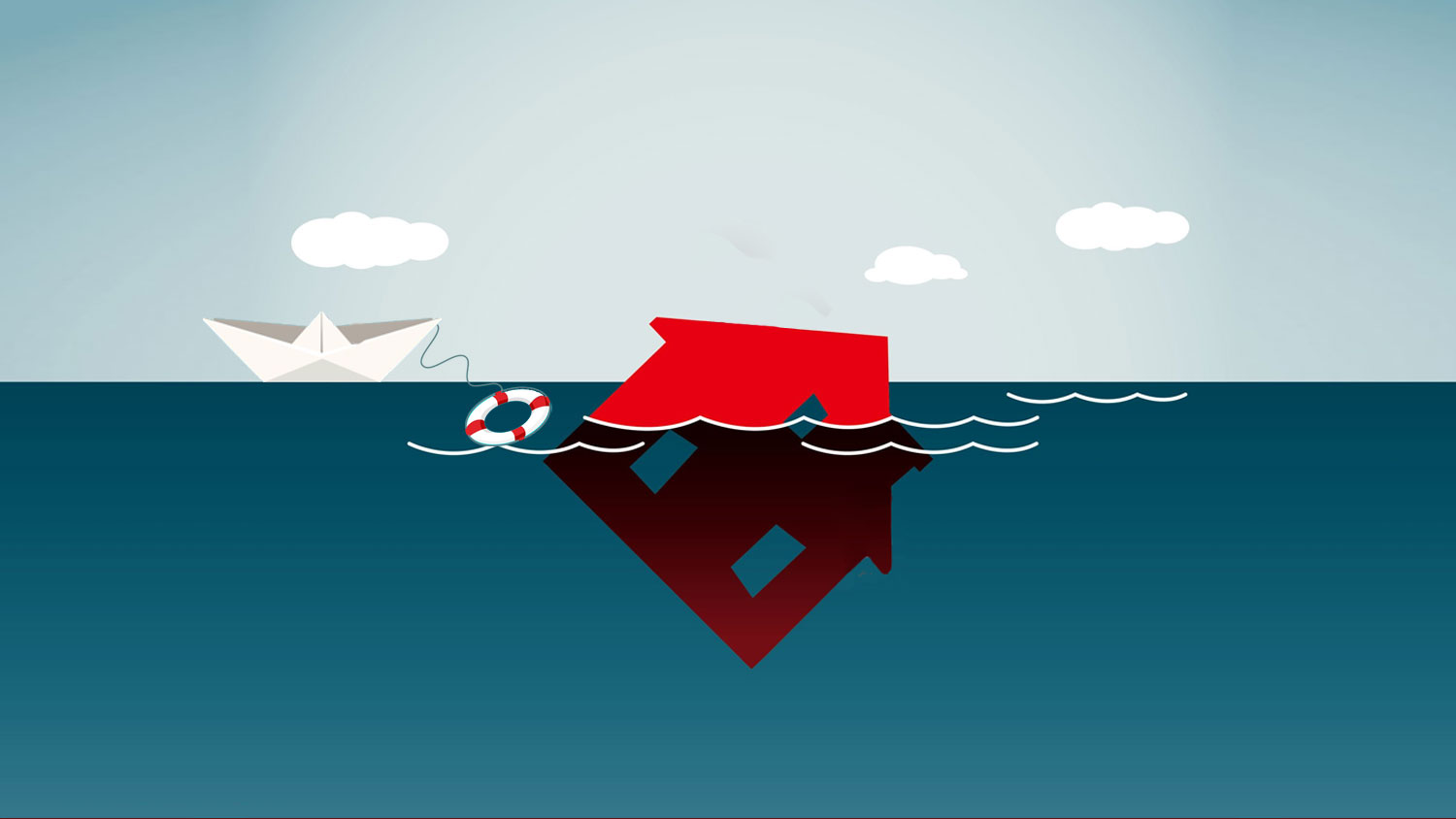

Menjelang Pemilu 2024, calon presiden bermunculan.

Politikus peminat kursi presiden memilih perang baliho.

Demokrasi Indonesia masih semu.

POLITIKUS yang memajang wajah mereka di baliho mungkin menganggap ruang publik layaknya Facebook. Mereka berharap banyak "like" atau "comment" agar bisa terkenal dan dengan itu merasa punya modal ikut berkompetisi pada pemilihan presiden dua tahun mendatang.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo