Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

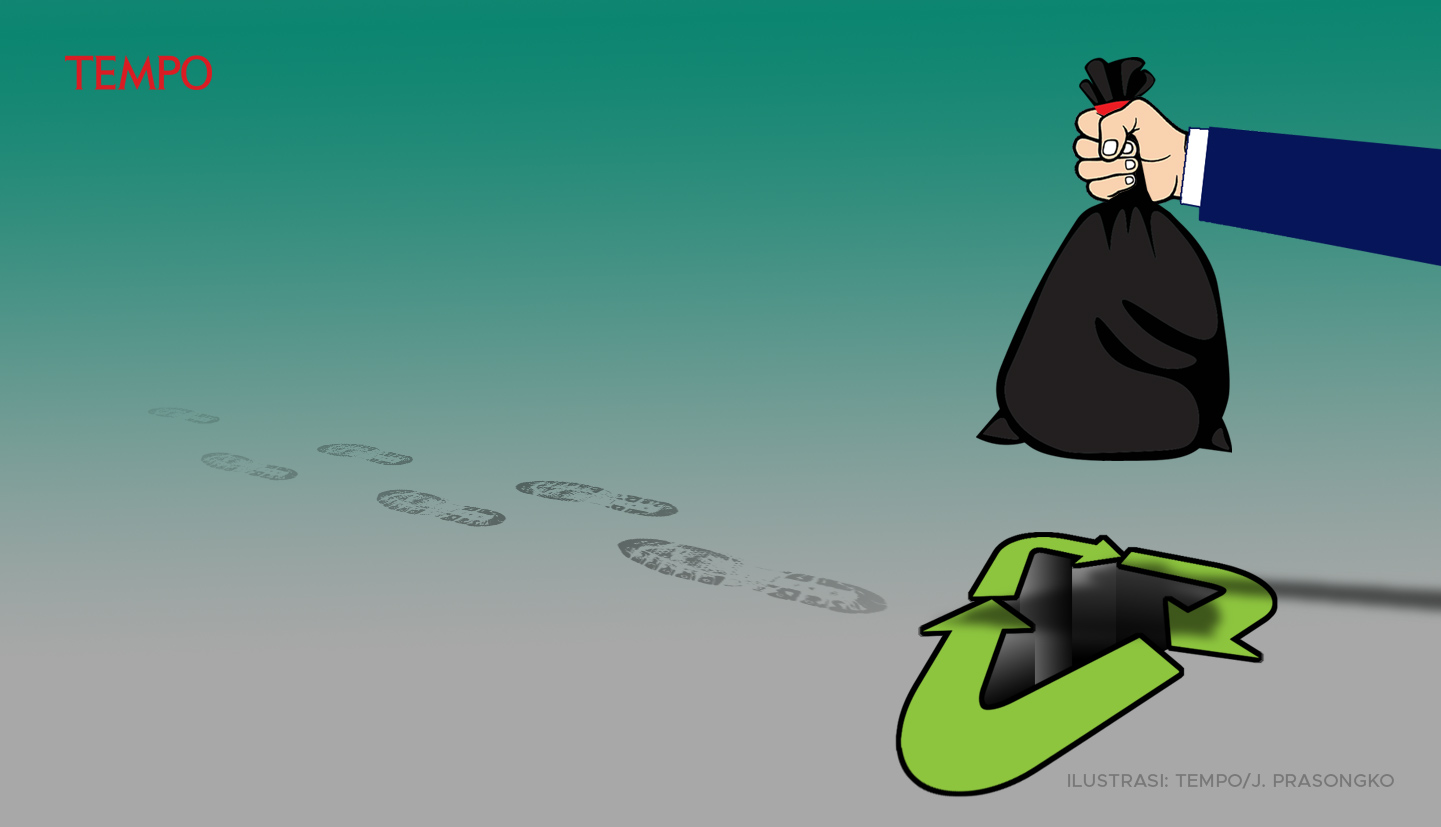

BETAPAPUN mengerikan, rencana gagal bom bunuh diri di Istana Negara sepatutnya tidak membuat kita memberi cek kosong kepada polisi. Wewenang yang lebih besar kepada aparat untuk menggasak teror—seperti tecermin dari rancangan revisi Undang-Undang Terorisme—memang bisa mempersempit ruang gerak mereka. Tapi merangsek ruang privat untuk mencari teroris jelas akan menabrak hak individu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo