Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Paulus Mujiran

Peneliti The Dickstra Syndicate, Semarang

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dalam puncak Hari Anak Nasional pada 23 Juli, hal rutin yang dilakukan pemerintah ialah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan suaranya dalam tajuk "Suara Anak Indonesia". Biasanya anak-anak itu secara bersama-sama membacakannya di depan presiden atau menteri di tingkat nasional atau gubernur dan bupati/wali kota di tingkat daerah. Suara anak ini biasanya dirumuskan dalam momen pelatihan bersama anak beberapa waktu sebelumnya, yang mengangkat isu tematik di daerah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dari tahun ke tahun, penekanan isu yang diangkat anak-anak ini beragam. Tahun lalu, misalnya, berfokus pada kampanye anti-iklan rokok. Tahun ini fokus ditekankan pada pemanfaatan media digital, termasuk media sosial. Di daerah, dengan isu menonjol tertentu, seperti pernikahan usia anak, kekerasan pada anak, dan stunting, biasanya mereka mengangkat isu-isu itu dalam suara anak-anak mereka. Hal itu menarik karena anak diberi kesempatan untuk bersuara di hadapan pejabat pemerintah yang tentu saja amat membanggakan bagi anak-anak itu.

Perumusan suara anak itu biasanya menggunakan alur isu berdasar cluster dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Beberapa masalah yang kerap diangkat dalam suara anak, antara lain akta kelahiran, informasi layak anak, kerapuhan dalam keluarga, putus sekolah, dan kekerasan terhadap anak.

Selain memberikan ruang dalam suara anak, pemerintah melibatkan anak-anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dalam musyawarah itu, anak-anak diberi kesempatan memberikan sumbang sarannya atas pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Diharapkan, dengan cara itu, partisipasi anak dalam pembangunan akan terwujud.

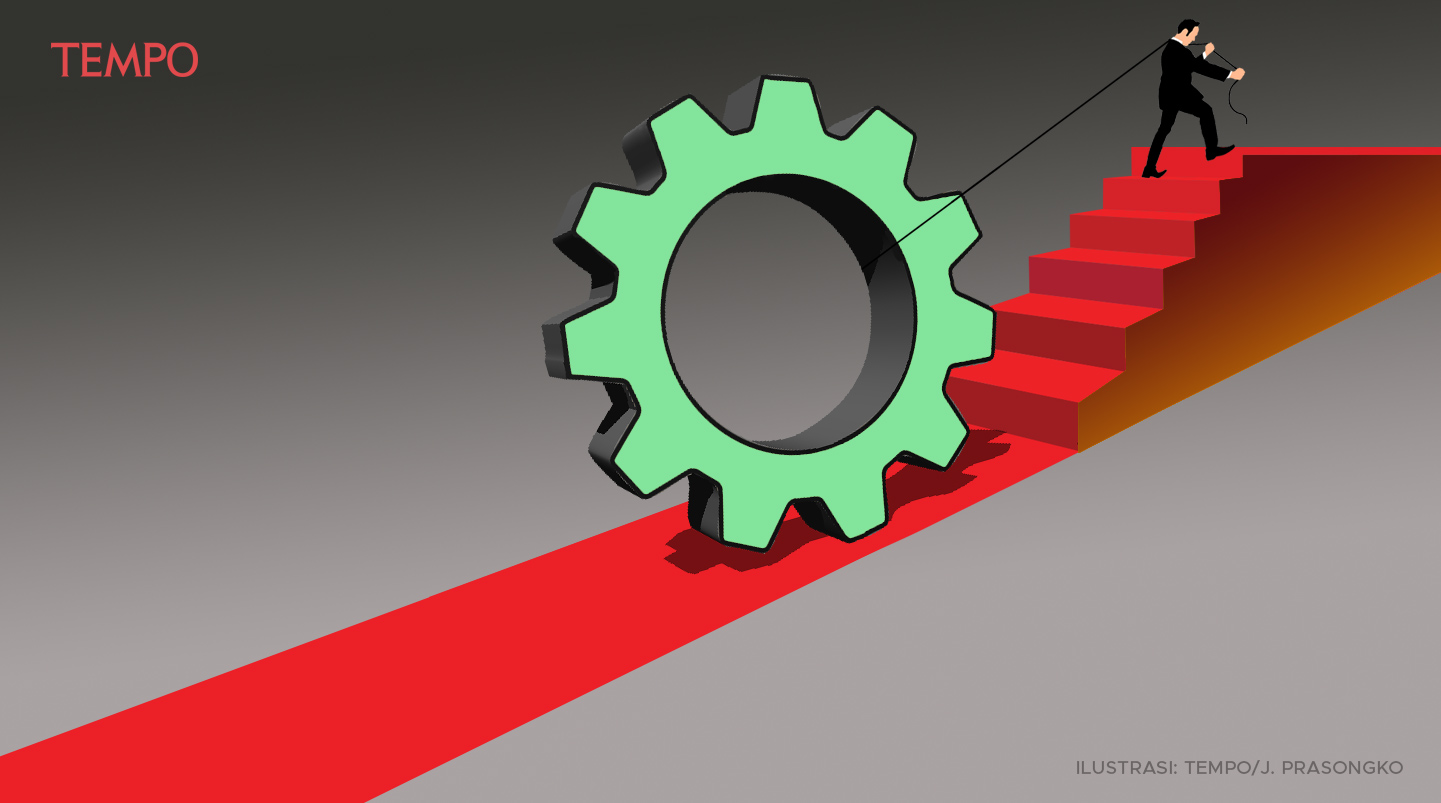

Baik suara anak dalam momentum puncak Hari Anak Nasional maupun dalam musyawarah perencanaan pembangunan selalu menyisakan pertanyaan hampa: untuk apa suara anak dibacakan? Untuk apa anak diundang dalam musyawarah perencanaan pembangunan? Fakta membuktikan, pembacaan suara anak hanyalah ritual yang diulang dari tahun ke tahun, tapi minim aksi nyata dari pembuat kebijakan untuk menindaklanjuti suara anak itu. Suara anak hanya enak didengar, tapi tidak diperlukan.

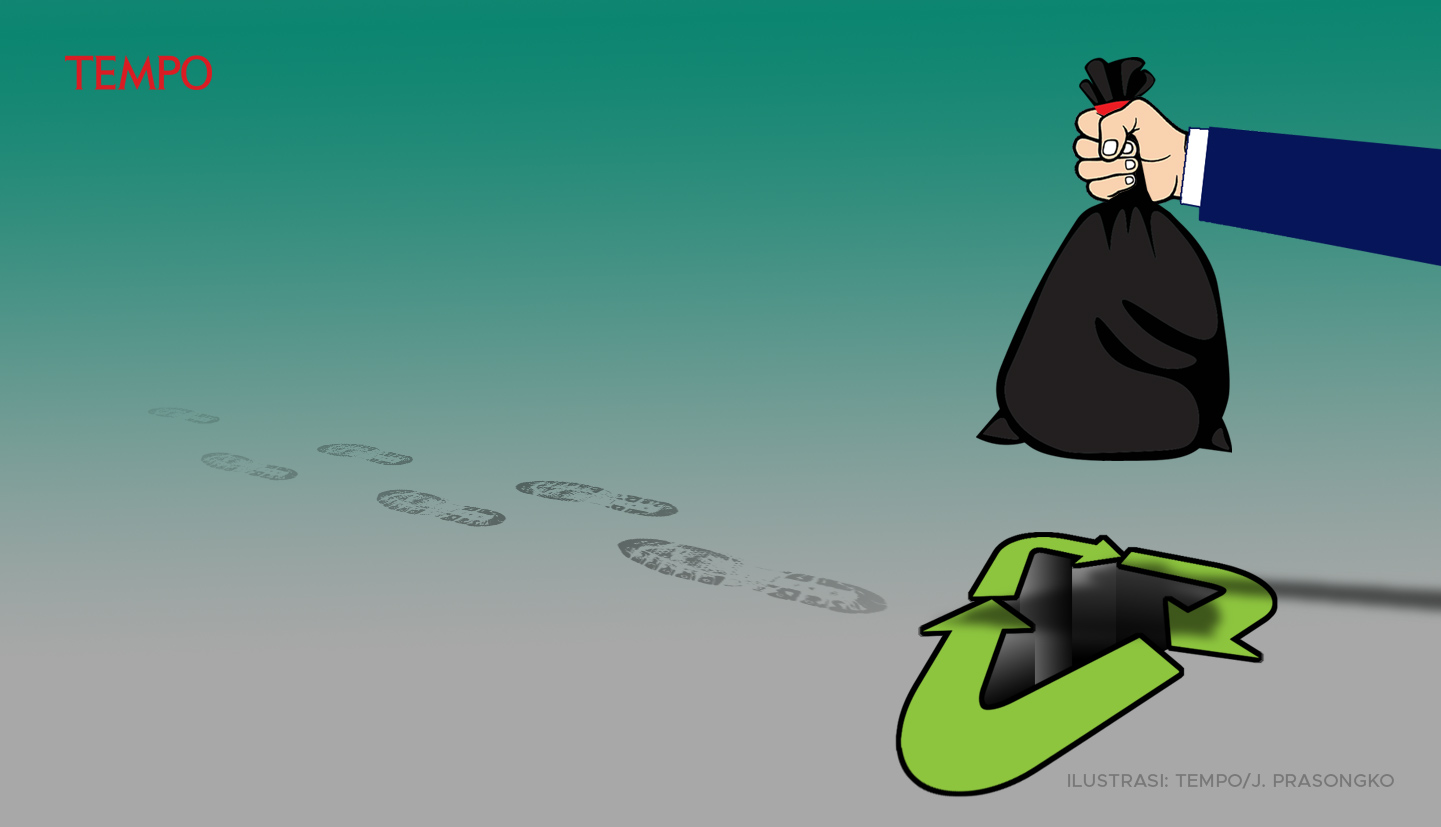

Suara anak digaungkan dalam setiap peringatan Hari Anak, tapi dampak yang dirasakan anak tidak signifikan. Tidak banyak pemerintah daerah yang menjadikan suara anak sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan publik mereka. Suara anak kemudian menjadi mirip slogan "habis dibaca kertas dibuang". Itulah nasib suara anak.

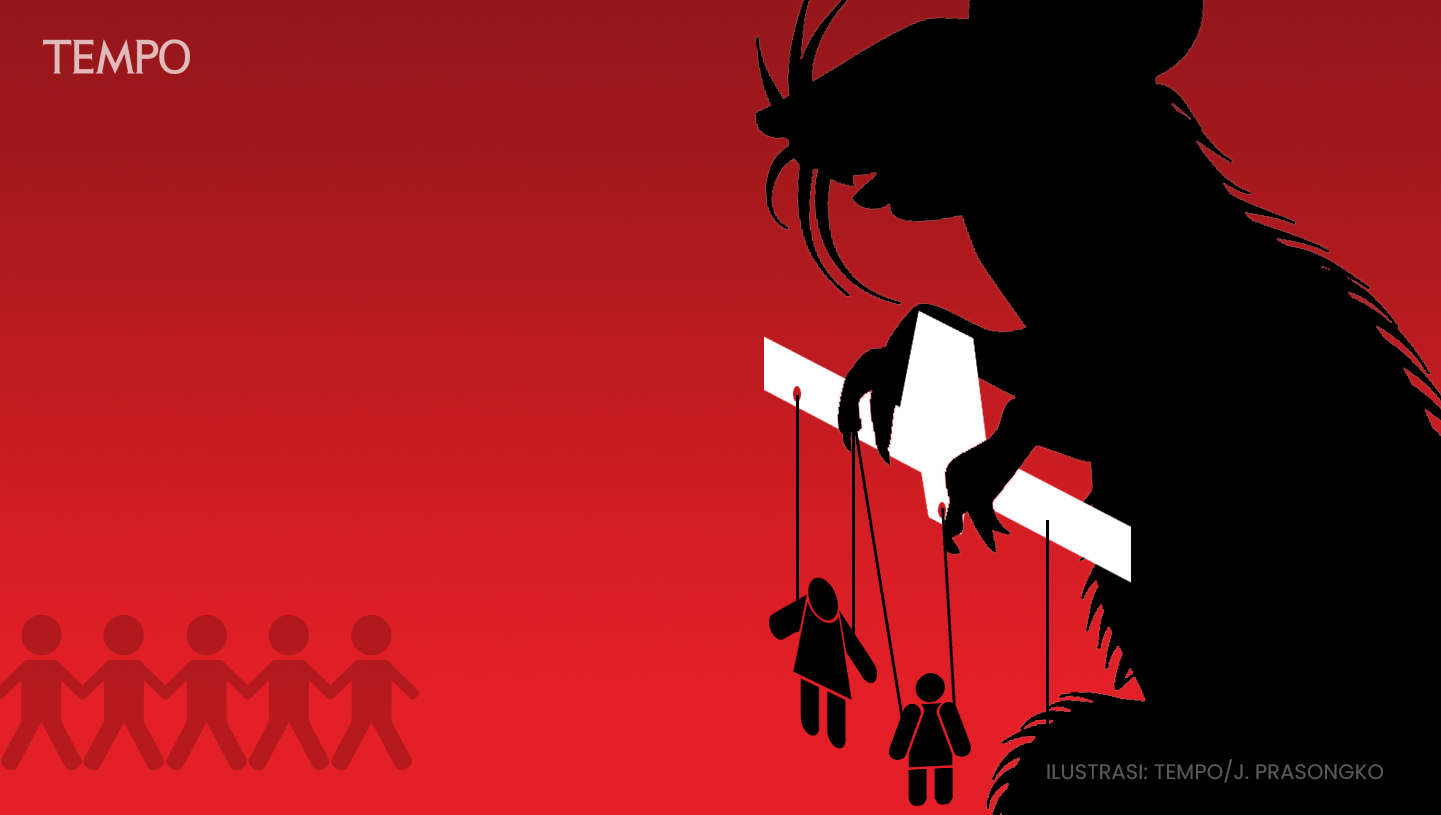

Hal tersebut terjadi lantaran ruang kebijakan itu milik orang dewasa. Ketika roda kebijakan pembangunan sudah berlangsung dan semua dirumuskan oleh orang dewasa, kehadiran anak hanya menciptakan dunia "seolah-olah". Begitu pun dengan mentalitas pejabat publik: yang penting suara anak dibacakan; yang penting anak dalam musyawarah, tak peduli apakah anak dapat menyuarakan aspirasinya atau tidak; dan yang penting dalam daftar presensi dan foto hadir anak-anak karena akan ditanya pada saat evaluasi kota/kabupaten layak anak.

Sikap menyepelekan suara anak merupakan watak birokrat sejak dulu. Mental formalitas "yang penting bapak senang" tidak juga luntur walaupun kekuasaan telah silih berganti. Hal itu membuktikan rasa enggan pejabat mendengarkan masukan-masukan dari publik (anak dan rakyat). Tradisi membaca suara anak terus dipertahankan dengan persiapan yang matang, sementara setelah itu suara anak yang orisinal dari jeritan anak-anak dicampakkan begitu saja.

Untuk apa anak-anak dihadirkan dalam musyawarah mengenai rancangan pembangunan ketika draf usulan sudah jadi dan anak-anak hadir hanya untuk merestuinya? Seyogianya pelibatan anak-anak benar-benar berangkat dari bawah, dari mana isu itu diangkat. Anak-anak, karena keluguan dan kepolosan mereka, sejatinya memiliki usul-usul yang layak didengarkan. Mereka bukan tokenisme sosok yang hanya "plonga-plongo", tapi informasi mereka amat lengkap dan memadai.

Saya berharap tradisi membaca suara anak dalam momentum Hari Anak layak dihentikan sepanjang hanya memajang anak di atas panggung dan bersuara, lalu suara mereka dicampakkan. Hal itu hanya membuat anak-anak mendapat kebanggaan semu. Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh memberikan ruang partisipasi anak, bukan justru mengebirinya dalam momentum pembacaan suara anak.