Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

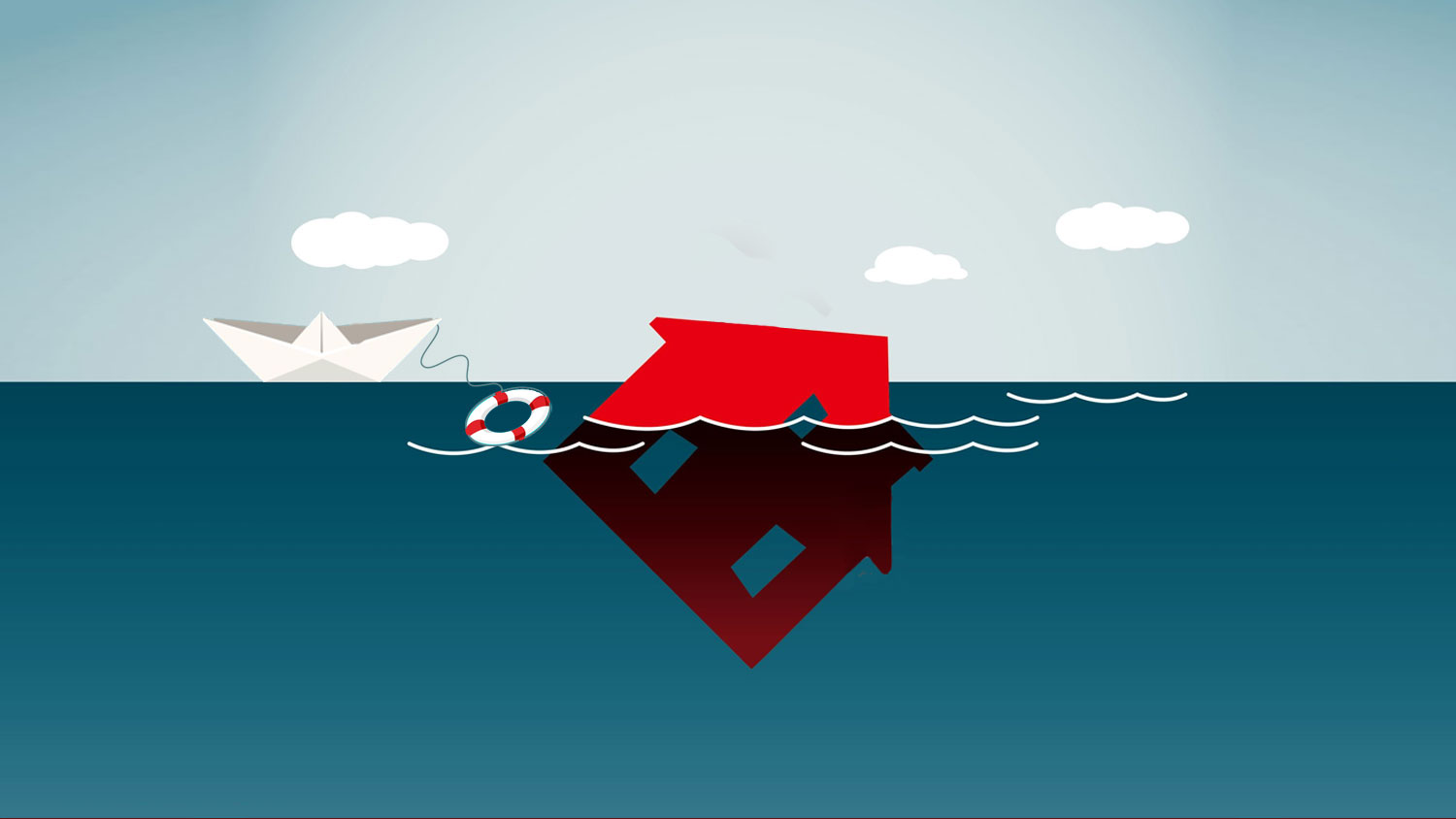

BILA tidak ditangani serius, kenaikan harga beras belakangan ini akan memicu krisis baru. Soalnya, kenaikan harga beras langsung mengerek harga bahan kebutuhan pokok lain. Dampaknya sangat memukul rakyat, terutama lapisan paling bawah. Sebuah studi Bank Pembangunan Asia pada 2011 menunjukkan, setiap kali harga pangan naik 10 persen, jumlah penduduk miskin di Asia-tentu termasuk Indonesia-bertambah 64 juta orang.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo