Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

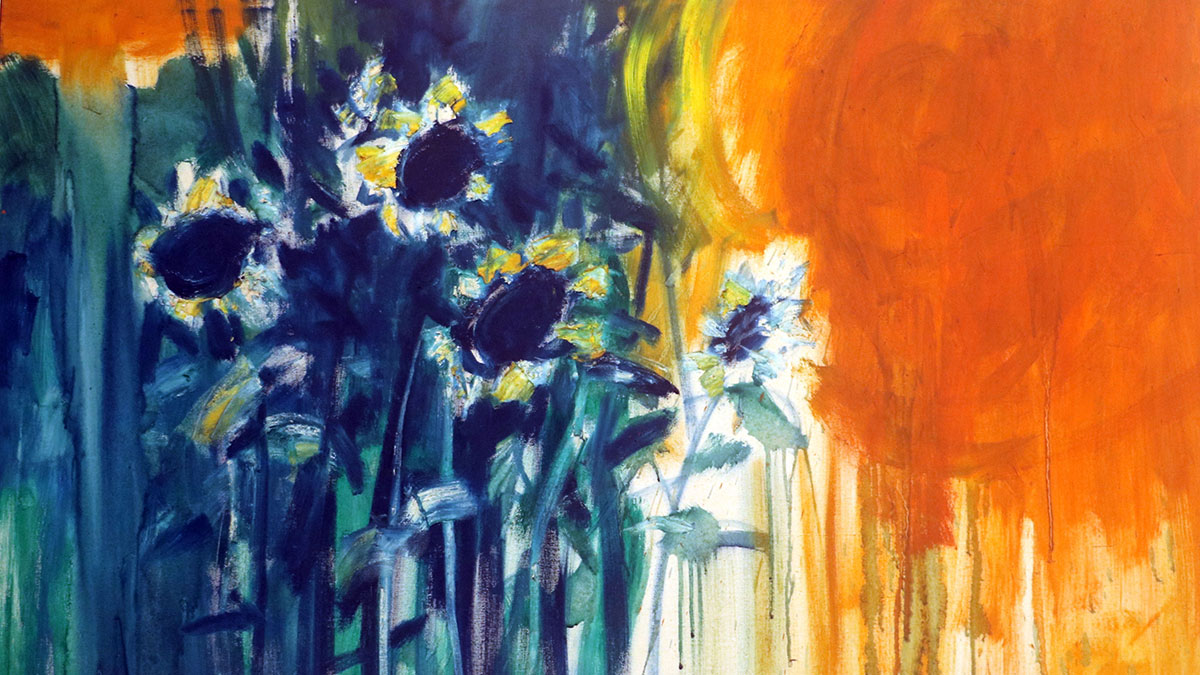

PADA suatu waktu, saya bertandang ke Studio Jeihan di kawasan Padasuka, Bandung. “Manusia, apakah itu Bung, saya, tetangga, atau orang-orang yang lewat di sana, adalah rumah dari semua misteri. Dan misteri itu bisa menyamar pada tubuhnya, pada wajahnya, pada rambutnya, pada lengannya, pada kakinya. Namun semua misteri itu, sungguh mati, terpusat pada matanya. Maka, apabila saya berjumpa dengan seratus orang dalam seminggu, akan ada seratus mata yang menawarkan rahasia di hadapan saya. Akan ada seratus teka-teki yang mengganggu pikiran saya. Bung, pertanyaan atas misteri itu selalu saya jawab lewat bahasa filsafat mata hitam, yang saya format dalam bentuk lukisan. Meski jawaban itu tak pernah menghasilkan kesimpulan,” kata pelukis Jeihan Sukmantoro berapi-api dengan rentetan perkataan yang sulit berhenti.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Karya Berbeda Jeihan dan Gunarsa "