Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

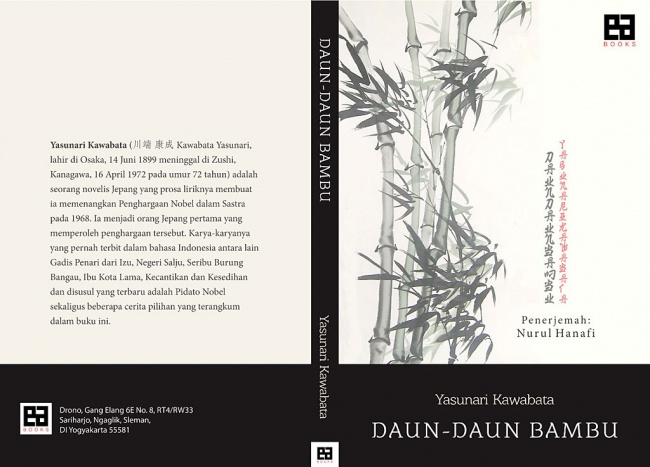

Judul : Daun-daun Bambu

Penulis : Yasunari Kawabata

Penerbit: EA Books, Yogyakarta

Tebal: 154 halaman

Cetakan : I/Desember 2015

ISBN : 9786021318195

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo