Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

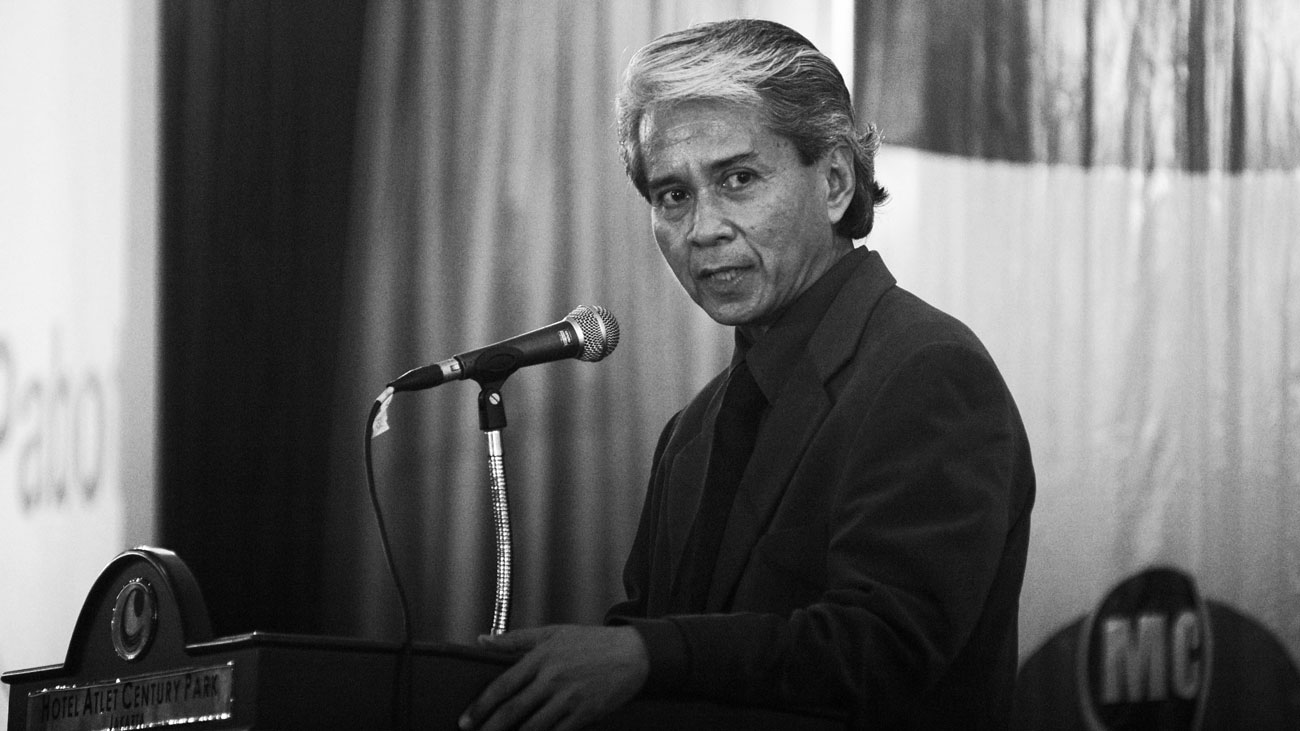

MESKI telah berpulang pada Ahad, 4 Juni lalu, Mochtar Pabottingi akan terus dikenang. Intelektual publik yang sebagian besar karier profesionalnya dihabiskan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu meninggalkan banyak sekali tulisan yang mencerahkan. Terutama bagi mereka yang hidup di era akhir Orde Baru, karangan-karangan Mochtar yang tersiar di berbagai media massa saat itu adalah refleksi terbaik tentang bagaimana kekuasaan yang zalim dijalankan secara telanjang—dan oleh karenanya harus dilawan. Hingga akhir hayatnya, dia tegak lurus dengan prinsip-prinsip kritis yang hampir tanpa ampun, terutama terhadap penguasa yang dipandangnya mengkhianati cita-cita luhur “nasion”.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo