Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Para warga suku Bajo tetap memelihara kepercayaan tradisional meski telah memeluk Islam.

Sinkretisme budaya menjadikan mereka sasaran persekusi kelompok Islam fanatik.

Reportase Tempo dari permukiman suku Bajo di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

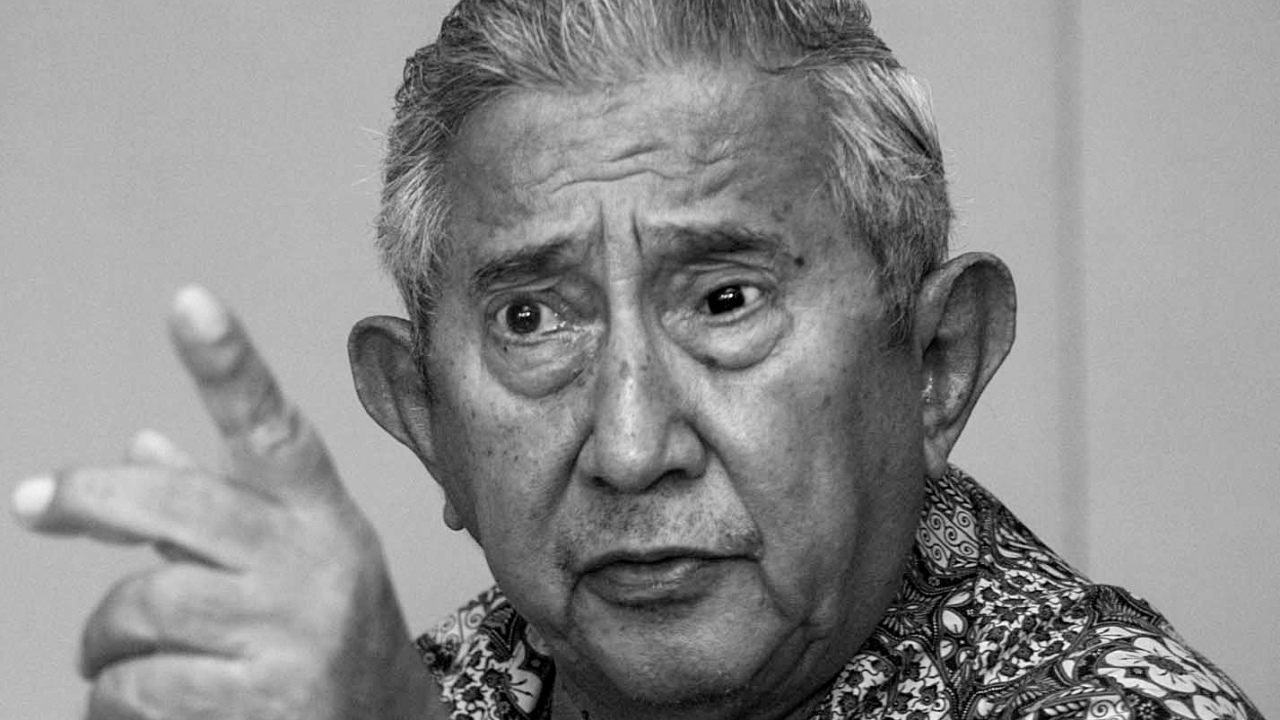

Sore hari bersama semilir angin laut, Mbok Daseng menabuh kendang di Desa Mola Selatan, perkampungan suku Bajo di Pulau Wangi-wangi, Ibu Kota Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Instrumen itu merupakan alat musik wajib dalam ritual paling sakral suku Bajo: duata. Ini merupakan prosesi pamungkas penyembuhan orang yang mendekati ajal. “Saya akan kesurupan dan menari saat kendang ditabuh,” kata Mbok Daseng saat ditemui di rumahnya di Desa Mola Selatan, Selasa, 9 Januari lalu.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo