Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

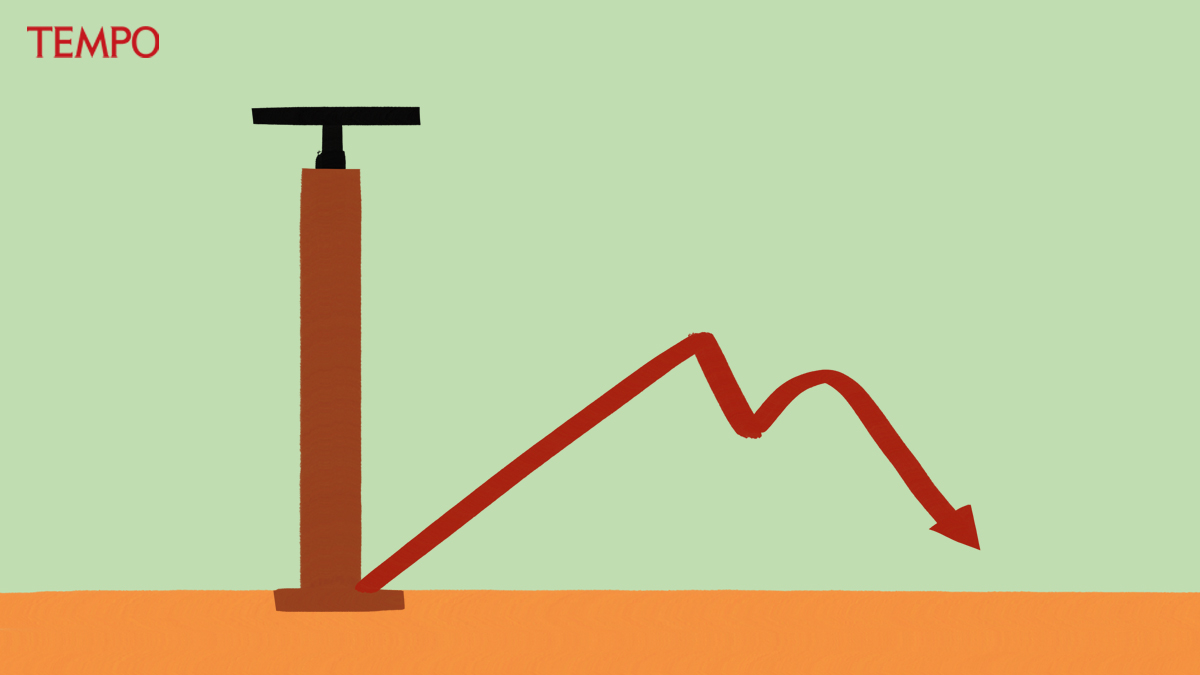

Katanya, tingkat debt service ratio (DSR) Indonesia untuk tahun anggaran saat ini (1998-1999) akan mencapai 49,3 persen. DSR menunjukkan jumlah beban bunga dan cicilan pokok utang luar negeri yang harus dibayar dengan devisa hasil ekspor. Angka Menteri Bambang menunjukkan, hampir separuh hasil ekspor kita dihabiskan untuk membayar utang. "Ini benar-benar seperti selilit, di tengah kabar baik tentang rupiah, inflasi, dan suku bunga," kata seorang anggota DPR.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo