Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

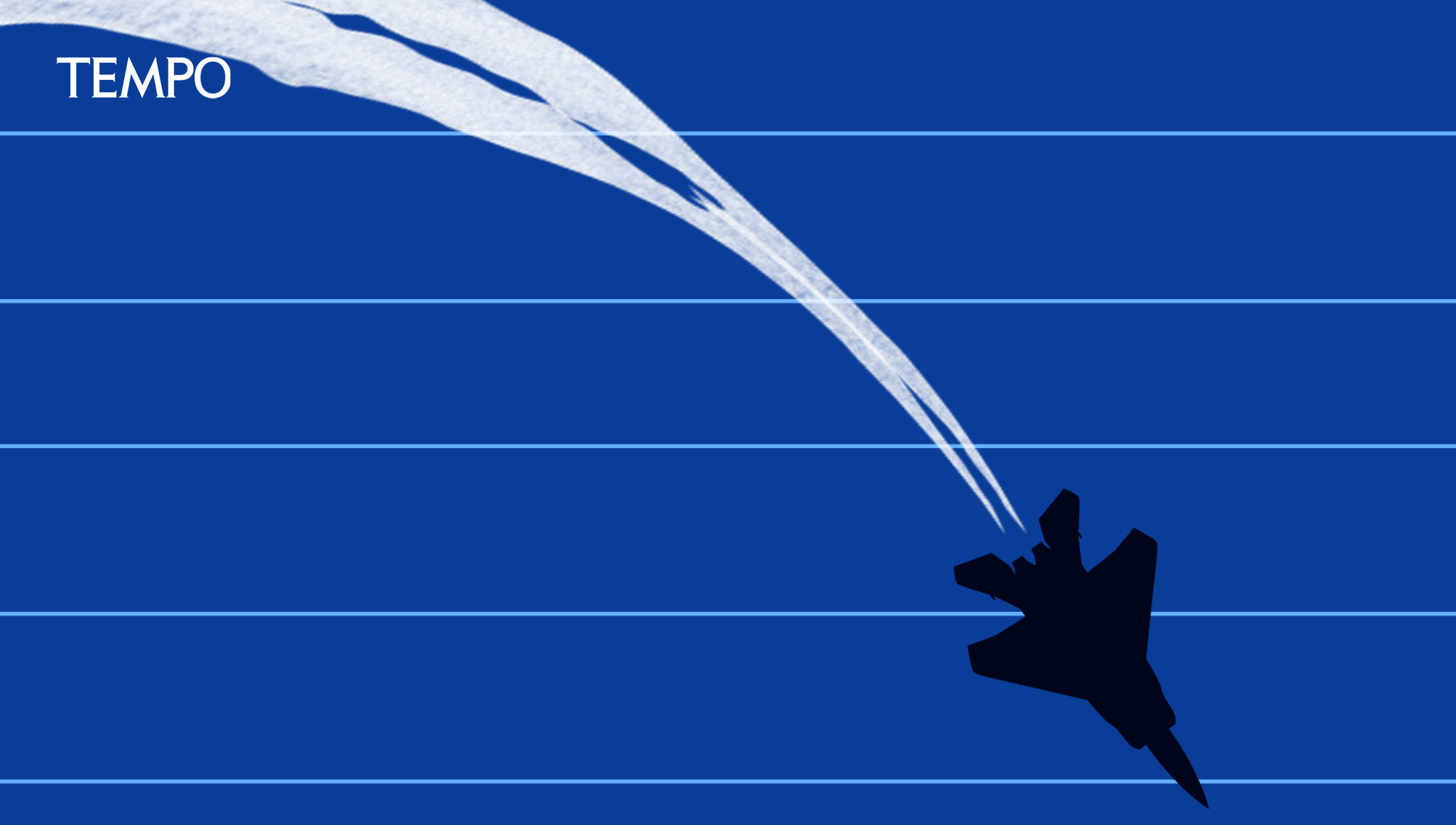

PARA pelaku pasar memulai perdagangan pekan ini dengan galau. Ada banyak sinyal negatif yang harus mereka perhatikan. Dari luar, harga minyak mentah Brent mendadak bergejolak. Sempat melewati US$ 70 per barel, harga Brent melonjak 55 persen dibandingkan dengan awal 2015, yang berkisar US$ 45. Analis pun mulai bertanya: inikah akhir era minyak murah?

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo