Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Indonesia kehilangan keunggulan di sektor padat karya dan tidak mampu bersaing di sektor bernilai tambah tinggi.

Puncak bonus demografi akan berakhir dalam tujuh tahun ke depan.

Hanya koalisi politik yang menjunjung kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa yang mampu mencegah keterpurukan ekonomi.

INDONESIA memiliki pengalaman panjang dan terjal untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Indonesia pertama kali mampu melepaskan diri dari status negara berpendapatan rendah dan menyandang status negara berpendapatan menengah ke bawah pada 1993.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun cita-cita besar untuk lepas landas menjadi negara maju terhenti oleh krisis ekonomi 1997. Pada 1998, Indonesia terjatuh kembali menjadi negara berpendapatan rendah. Pasca-pemulihan sejak 2001, Indonesia berubah berstatus menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah pada 2003.

Pada 2019, untuk pertama kalinya Indonesia naik status menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Sayangnya, umur status baru ini sangat singkat. Pandemi Covid-19 membuat status Indonesia turun lagi menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah pada 2020. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,31 persen, Indonesia diperkirakan kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2022.

Pulihnya status sebagai negara berpendapatan menengah ke atas tidak mengubah fakta bahwa Indonesia terlalu lama menyandang status negara berpendapatan menengah ke bawah, yaitu selama 29 tahun, terhitung sejak 1993 hingga 2021. Indonesia secara resmi telah mengalami jebakan pendapatan menengah (middle-income trap): tidak lagi memiliki daya saing di sektor padat karya karena tingkat upah yang telah tinggi, namun tidak mampu bersaing pula di sektor dengan produk bernilai tambah tinggi karena produktivitas yang rendah dan sistem inovasi domestik yang lemah. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat dan stagnasi tingkat kesejahteraan penduduk. Tiga dekade berlalu dan kita buntu di tengah.

Ke depan, tantangan Indonesia untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi tidak akan lebih ringan, bahkan semakin berat. Pada 1987, ketika pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia sebesar US$ 510, batas status negara berpendapatan tinggi adalah US$ 6.000 per kapita. Kini, pada 2021, ketika GNI per kapita Indonesia US$ 4.180, batas status negara berpendapatan tinggi US$ 13.205 per kapita. Dengan kata lain, sementara pada 1987 terbentang jarak US$ 5.490 dari target negara berpendapatan tinggi, pada 2021 jarak tersebut melebar menjadi US$ 9.025.

Kegagalan memangkas jarak menuju negara berpendapatan tinggi semakin menyesakkan karena sejak 2012 Indonesia sebenarnya telah mulai menikmati bonus demografi. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, Indonesia tidak mampu melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Sepuluh tahun setelah dimulainya bonus demografi, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen. Alih-alih bertransformasi ke knowledge-based economy, kita terus terbenam dalam resource-based economy. Lebih buruk lagi, pertumbuhan ekonomi kini semakin tidak inklusif dan tak mampu menciptakan lapangan kerja secara luas.

Puncak bonus demografi akan berakhir pada 2030. Pasca-2030, Indonesia akan mulai memasuki fase maturity, dan pasca 2045 memasuki fase ageing society. Di fase penduduk yang semakin menua, Indonesia akan mengalami tekanan besar berupa turunnya angkatan kerja produktif dan meningkatnya pengeluaran untuk pensiun, kesehatan, dan layanan penduduk lansia. Maka, waktu terbaik untuk meraih posisi sebagai negara berpendapatan tinggi hanya tersisa 7 tahun sebelum puncak bonus demografi berakhir, dan hanya tersisa 22 tahun sebelum kita memasuki fase ageing society. Tanpa perubahan besar, kita terancam menua sebelum sejahtera.

Kelas Menengah yang Rapuh

Pada 1967 Indonesia adalah salah satu negara termiskin di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dalam lima dekade setelahnya, Indonesia mampu menggapai status sebagai negara berpendapatan menengah. Tantangan terbaru adalah mengembangkan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat dalam jumlah yang semakin besar krusial bagi Indonesia untuk menuju negara berpendapatan tinggi. Temuan kami menunjukkan kelas menengah Indonesia masih kecil dan rapuh.

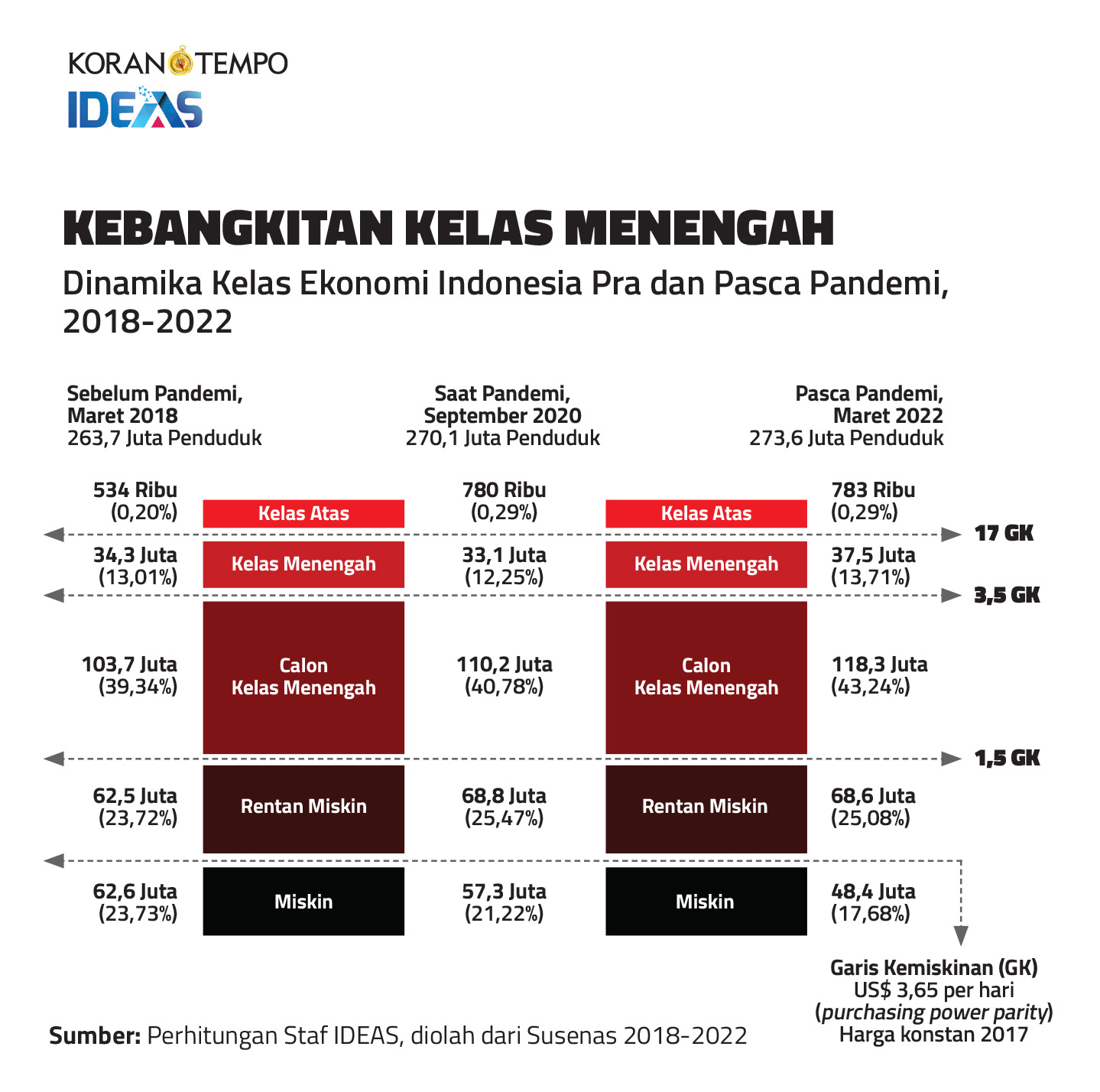

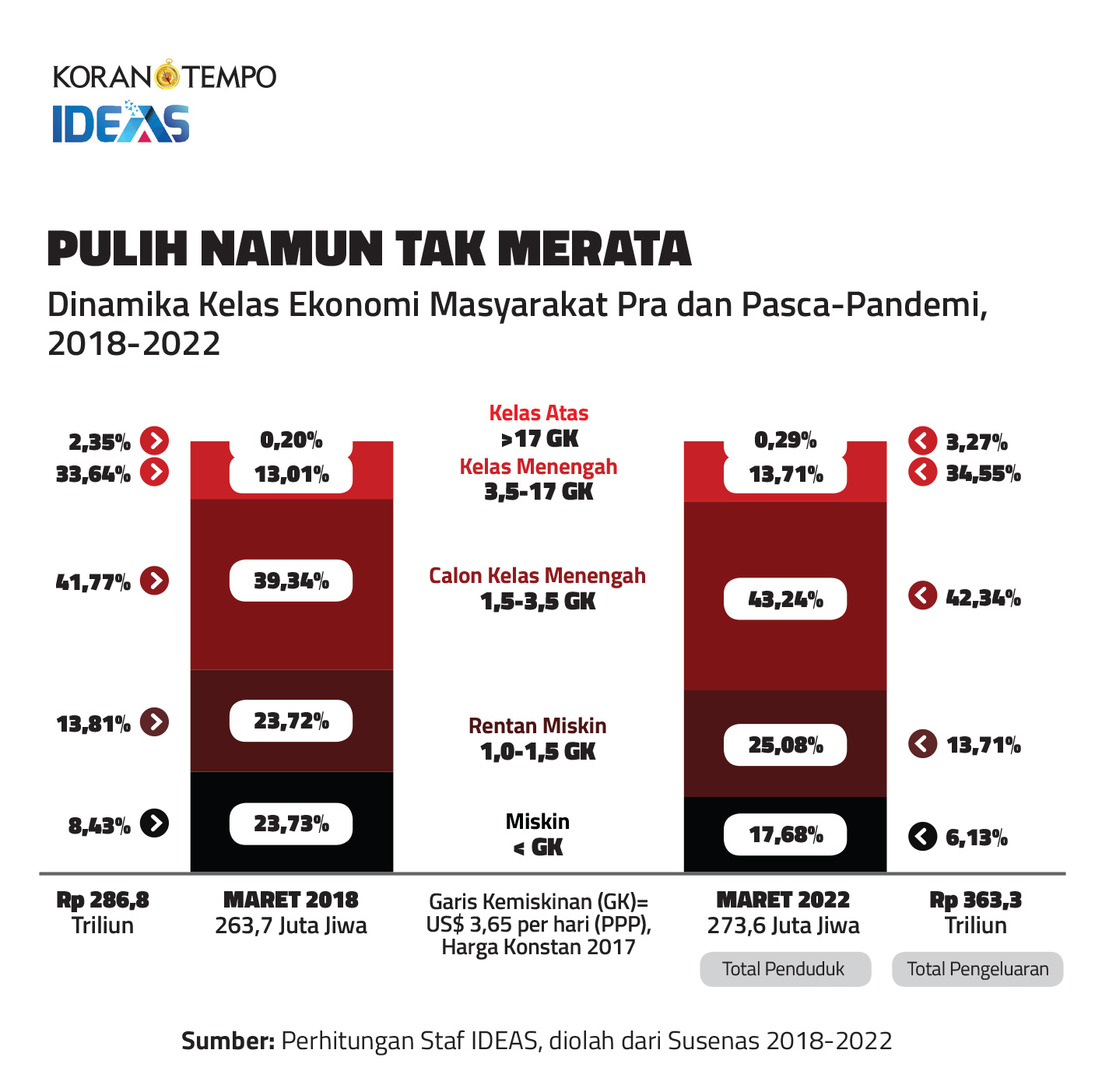

Dalam empat tahun terakhir, jumlah penduduk miskin terus menurun secara meyakinkan, bahkan tidak terhalang oleh pandemi. Jumlah penduduk miskin turun dari 62,6 juta orang (23,7 persen) pada Maret 2018 menjadi 48,4 juta orang (17,7 persen) pada Maret 2022. Namun struktur kelas ekonomi penduduk Indonesia terus didominasi kelas ekonomi yang rapuh, yaitu penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah, yang berjumlah 63,1 persen pada Maret 2018 dan meningkat menjadi 68,3 persen pada Maret 2022. Sedangkan penduduk kelas menengah dan kelas atas, yang memiliki ketahanan ekonomi tinggi, ukurannya tetap kecil dan relatif stagnan yaitu 13,2 persen pada Maret 2018 dan 14 persen pada Maret 2022.

Pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pengeluaran per kapita telah memfasilitasi mobilitas ekonomi vertikal penduduk, dari kelas bawah ke kelas lebih tinggi. Implikasinya, jumlah penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah meningkat, demikian pula jumlah penduduk kelas menengah dan kelas atas. Secara menarik, terlihat dinamika ekonomi yang berbeda untuk kelas menengah. Kelas menengah dicirikan dengan ketahanan ekonomi yang tinggi, terbebas dari kemiskinan, dengan pendapatan mereka beralih dari subsisten ke diskresi konsumsi. Namun, ketika pandemi melanda, satu-satunya kelas ekonomi yang jatuh adalah kelas menengah.

Sebelum pandemi, jumlah kelas menengah meningkat dari 34,3 juta orang (13,01 persen) pada Maret 2018 menjadi 36,2 juta orang (13,44 persen) pada Maret 2020. Memasuki pandemi, jumlah kelas menengah menciut menjadi 33,1 juta orang (12,25 persen) per September 2020. Seiring pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kelas menengah bangkit dengan cepat menjadi 37,5 juta orang (13,71 persen) pada Maret 2022. Meski kemungkinan tidak sampai jatuh miskin, kejatuhan kelas menengah dalam jumlah besar ke kelas ekonomi yang lebih rendah secara jelas mengindikasikan kerapuhan kelas tersebut.

Kerapuhan kelas menengah serupa dengan kerapuhan calon kelas menengah. Meski menerima limpahan penduduk kelas menengah yang signifikan, jumlah penduduk calon kelas menengah tetap jatuh di masa pandemi. Penduduk calon kelas menengah mencapai 112,0 juta orang (41,55 persen) pada Maret 2020, namun jatuh menjadi 110,2 juta orang (40,78 persen) pada September 2020. Pada waktu yang sama, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin melonjak berturut-turut dari semula 56,4 juta orang (20,93 persen) dan 64,4 juta orang (23,87 persen) menjadi 57,3 juta orang (21,22 persen) dan 68,8 juta orang (25,47 persen) pada September 2020.

Asa Kelas Menengah

Kelas menengah Indonesia adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah dengan jumlahnya yang besar akan mendorong konsumsi domestik karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dari kelas atas, dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari kelas bawah. Pada Maret 2018, kelas menengah dan calon kelas menengah merepresentasikan 75,4 persen dari total konsumsi rumah tangga. Pasca-pandemi, pada Maret 2022, angka ini meningkat menjadi 76,9 persen.

Dengan lebih dari tiga perempat konsumsi didorong oleh penduduk di dua kelas tersebut, kejatuhan pengeluaran dua kelompok ini akan menyeret jatuh perekonomian. Maka, menjadi krusial untuk menjaga daya beli 118,3 juta penduduk calon kelas menengah dan 37,5 juta penduduk kelas menengah untuk keberlanjutan pertumbuhan. Dengan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan nonpangan seperti pakaian, pendidikan, dan kesehatan, kelas menengah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kelas menengah juga merupakan konsumen terbesar barang tahan lama seperti mobil, dan juga hiburan.

Membesarkan kelas menengah juga menjadi krusial karena kelas menengah merupakan pemilik mayoritas usaha yang menciptakan banyak lapangan kerja, membayar pajak yang akan membiayai pembangunan, dan berinvestasi besar pada modal manusia yang akan menjadi angkatan kerja di masa depan. Dengan kepemilikan aset yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas yang lebih berisiko, kelas menengah dapat menjadi sumber kewirausahawanan dan penciptaan lapangan kerja.

Terdapat tanda-tanda yang mengkhawatirkan dalam empat tahun terakhir, yaitu pertumbuhan yang semakin tidak inklusif dan tidak ramah terhadap kelas menengah. Antara Maret 2018 dan Maret 2022, rerata pengeluaran per kapita penduduk naik dari Rp 1,09 juta per bulan menjadi Rp 1,12 juta per bulan, atau tumbuh rata-rata 1,78 persen per tahun. Namun pertumbuhan pengeluaran per kapita antar-kelas ekonomi sangat berbeda.

Dalam rentang Maret 2018-Maret 2022, pertumbuhan pengeluaran per kapita tahunan tertinggi dialami oleh dua kelas teratas, yaitu kelas menengah (1,12 persen) dan kelas atas (1,33 persen). Pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk miskin sebenarnya signifikan, yakni tumbuh 1,16 persen per tahun. Namun diduga kuat terjadi karena didorong oleh keberadaan bantuan sosial.

Kondisi memprihatinkan dialami penduduk rentan miskin yang pengeluaran per kapitanya hanya tumbuh rata-rata 0,18 persen per tahun pada rentang Maret 2018-Maret 2022. Kondisi lebih mengenaskan menimpa penduduk calon kelas menengah yang pengeluaran per kapitanya justru mengalami kontraksi rata-rata -0,26 per tahun. Padahal pangsa kedua kelas ini dalam populasi adalah dominan dan terus meningkat dari 63,1 persen pada Maret 2018 menjadi 68,3 persen pada Maret 2022.

Kelas terbesar adalah penduduk calon kelas menengah yang berjumlah 118,3 juta orang atau sekitar 43,2 persen dari total populasi. Mereka adalah masyarakat yang bukan lagi miskin dan tidak rentan jatuh miskin, tapi belum mampu meraih status kelas menengah. Memfasilitasi kelas dengan rerata pengeluaran per kapita Rp 782 ribu-1,82 juta per bulan ini untuk berpindah ke kelas menengah tidak hanya akan mendorong pertumbuhan, namun juga sekaligus menurunkan kemiskinan dan kesenjangan.

Dinamika Ketahanan Ekonomi

Krisis meruntuhkan harapan besar lompatan ekonomi dari kelas menengah. Sebagian besar kelas menengah mengalami kejatuhan yang dalam akibat pandemi: terpuruk ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Antara Maret dan September 2020, sekitar 3,15 juta kelas menengah jatuh menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin. Pada waktu yang sama, sekitar 1,89 juta calon kelas menengah jatuh menjadi rentan miskin dan miskin.

Seiring berjalannya pemulihan ekonomi, sebagian besar kelas menengah yang sempat terjerembap, dengan cepat bangkit kembali. Dalam rentang September 2020-Maret 2021, jumlah kelas menengah bertambah 3,5 juta orang. Pada saat yang sama, penduduk calon kelas menengah bertambah 4,63 juta orang. Secara singkat, kelas menengah kita rapuh: mudah jatuh, meski juga mudah bangkit kembali.

Kepemilikan mobil telah menjadi karakter utama kelas menengah dan kelas atas, terutama untuk faktor kemudahan bagi kelas menengah dan untuk faktor kenyamanan dan simbol status sosial bagi kelas atas. Pada Maret 2022, sebesar 46,4 persen kelas menengah dan 90,1 persen kelas atas memiliki mobil. Pada waktu yang sama, hanya 2,1 persen penduduk miskin dan 4,1 persen penduduk rentan miskin yang memiliki mobil.

Di sisi lain, kepemilikan sepeda motor telah menjadi karakter umum, sebagai simbol status sosial bagi kelas atas dan kelas menengah, dan untuk faktor kemudahan dan alat produksi bagi penduduk calon kelas menengah, rentan miskin, dan miskin. Pada Maret 2022, sebesar 89,4 persen dan 90,7 persen calon kelas menengah dan kelas menengah memiliki sepeda motor. Pada waktu yang sama, sebesar 75,6 persen dan 84,9 persen penduduk miskin dan rentan miskin juga memiliki sepeda motor.

Di masa krisis, kepemilikan aset dapat menjadi indikator ketahanan ekonomi rumah tangga yang akurat. Rumah tangga yang mengalami guncangan ekonomi cenderung akan melepas dan menjual aset untuk bertahan hidup. Sebaliknya, semakin kuat ketahanan ekonomi rumah tangga, semakin besar pembelian dan kepemilikan aset.

Sebelum pandemi, antara Maret 2018-Maret 2019 dan Maret 2019-Maret 2020, kepemilikan mobil oleh rumah tangga meningkat berturut-turut 1,05 juta unit dan 1,64 juta unit. Sedangkan di masa pandemi, selama Maret 2020-Maret 2021, kepemilikan mobil turun hingga 790 ribu unit. Calon kelas menengah dan kelas menengah tercatat memiliki rumah tangga terbanyak yang terindikasi menjual mobil di masa pandemi.

Kepemilikan sepeda motor menunjukkan pola yang mirip: pembelian menurun drastis di masa pandemi namun tidak terindikasi menjual. Sebelum pandemi, kepemilikan sepeda motor oleh rumah tangga bertambah 4,62 juta unit (Maret 2018-Maret 2019) dan 6,51 juta unit (Maret 2019-Maret 2020). Sedangkan di masa pandemi, kepemilikan sepeda motor menurun drastis, hanya 2,55 juta unit (Maret 2020-Maret 2021). Penurunan kepemilikan sepeda motor paling besar terjadi di penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah. Penduduk miskin bahkan terindikasi menjual sepeda motor untuk bertahan hidup.

Lari dari Jerat Pendapatan Menengah

Dalam tiga dekade terakhir, produksi global dengan jumlah produsen yang bertarung di pasar internasional melonjak tinggi, yang didorong oleh liberalisasi perdagangan yang meluas, biaya transportasi laut yang menurun tajam, dan konektivitas digital yang meningkat signifikan. Transisi negara-negara Eropa Tengah dan Timur pada 1990-an dan bergabungnya Cina dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001 telah meningkatkan tekanan pada daya saing negara-negara berpendapatan menengah, terutama produk-produk padat karya.

Persaingan global yang semakin keras mendorong banyak negara meningkatkan daya saingnya dengan berbasis pada gagasan, produk, dan pasar baru. Belanja penelitian dan pengembangan melonjak untuk mencapai dan mempertahankan status negara berpendapatan tinggi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kebangkitan Cina dalam tiga dekade terakhir memunculkan situasi “red queen effect” di mana negara berpendapatan menengah harus mengakumulasi kapasitas inovasi semakin cepat sekadar untuk bertahan di posisi yang sama. Dengan banyak negara kini terlibat dalam adopsi teknologi robotisasi, digitalisasi, kecerdasan artifisial, dan Internet of things secara luas, tekanan daya saing pada negara berpendapatan menengah akan semakin keras ke depan.

Indonesia terlihat gagap menghadapi perubahan kompetisi global yang sangat cepat ini. Di tengah fragmentasi politik akut dengan demokrasi yang belum terkonsolidasi, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, kemiskinan masih tersebar luas, kesenjangan ekonomi masih tinggi, bahkan terlihat tanda melemahnya kohesi sosial. Derasnya arus liberalisme dalam politik telah menciptakan sistem politik biaya tinggi dan oligarki politik. Politik semakin dikendalikan dan bekerja untuk kepentingan pemilik modal. Politik kita semakin ingar-bingar, namun kesejahteraan rakyat semakin jauh tertinggal di belakang.

Analisis komparatif Indonesia dengan negara sejawat di Asia, yaitu Cina dan Vietnam, secara jelas menunjukkan ketertinggalan Indonesia yang besar. Pada 2001, GNI per kapita Indonesia US$ 710, tidak jauh berbeda dari Cina (US$ 1.010) dan Vietnam (US$ 400). Namun pada 2021, GNI per kapita Cina telah mencapai US$ 11.880 atau tumbuh 13,1 persen per tahun; jauh meninggalkan Indonesia yang masih di kisaran US$ 4.180 atau hanya tumbuh 9,3 persen per tahun. Bahkan posisi Indonesia sudah didekati oleh Vietnam (US$ 3.590) yang tumbuh 11,6 persen per tahun selama rentang 2001-2021.

Dalam 20 tahun terakhir, pendapatan nasional per kapita Indonesia memang terus tumbuh, namun negara lain mampu tumbuh lebih cepat. GNI per kapita Indonesia, yang rata-rata tumbuh 9,3 persen per tahun dalam rentang 2001-2021, terlihat semakin turun pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Kenaikan GNI per kapita Indonesia terlihat melemah pasca-2013, seiring berakhirnya commodity boom. Sementara pada periode 2001-2013 GNI per kapita Indonesia mampu tumbuh rata-rata 14,8 persen per tahun, pada periode 2013 – 2021 GNI per kapita hanya tumbuh 1,5 persen per tahun.

Warga beraktifitas di pinggiran rumahnya di kawasan padat Kebon Kacang, Jakarta, 30 September 2022. Tempo/Tony Hartawan

Dalam banyak hal, kebijakan untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah bukan tentang aspek ekonomi, melainkan lebih tentang aspek politik. Prasyarat politik untuk lepas dari jerat pendapatan menengah adalah keinginan-keberanian politik, perspektif jangka panjang dari para pemimpin politik, konsensus sosial yang luas, dan kolaborasi pemerintah-bisnis yang kuat. Karena itu, fragmentasi politik dan sosial yang akut akan menghambat hadirnya koalisi yang kuat untuk kemajuan dan lompatan teknologi.

Bisnis dan buruh yang terpecah antara perusahaan domestik dan asing, sektor formal dan informal, serta masyarakat yang terbelah kesenjangan ekstrem, membuat koalisi nasional untuk kebijakan industrial dan sistem inovasi yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi menjadi sulit terbentuk. Untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah, kehadiran koalisi nasional untuk kebijakan industri yang berfokus pada inovasi menjadi keharusan. Harus terdapat kumpulan produsen nasional dalam jumlah yang memadai untuk mencapai critical mass, yang terlibat dan mendukung pendalaman dan inovasi teknologi.

Reformasi untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah akan selamanya menjadi jargon belaka ketika sistem politik yang menaunginya tidak bermutu. Pemerintahan presidensial dalam demokrasi dengan kualitas yang rendah akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Kombinasi eksekutif yang kuat dengan lingkungan politik yang buruk, di mana penyalahgunaan kekuasaan merajalela, banyak bertanggung jawab atas rendahnya kinerja perekonomian. Di bawah liberalisme pasar, deindustrialisasi terjadi secara nyata, yang seringkali diikuti dengan perpindahan kepemilikan domestik ke asing dan ketergantungan pada impor. Deindustrialisasi diikuti dengan denasionalisasi dan pergeseran value chain ke luar negeri. Hanya koalisi politik yang menjunjung kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa yang akan mampu mencegahnya.

Artikel ini merupakan hasil riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), yang ditulis oleh Direktur IDEAS Yusuf Wibisono serta peneliti IDEAS, Askar Muhammad dan Shofie Az Zahra.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo