Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aura Asmaradana

Mahasiswa STF Driyarkara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebut saja nama Maumere, maka sebagian besar orang akan menyatakan betapa panas kota itu-seakan-akan tak layak dikunjungi. Benar saja, turun dari pesawat ATR 42 di landasan pacu Bandara Frans Xavier Seda, saya disambut matahari pukul dua siang yang terik, ditambah hawa panas dari nyala mesin pesawat yang berdesing. Awal November itu, kabarnya hujan sudah beberapa kali mengguyur, tapi hawa panas Maumere ternyata tak tunduk pada hujan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketika saya melakukan perjalanan singkat menggunakan sepeda motor melintasi Kota Maumere, saya menemukan kesibukan di beberapa titik: ruko-ruko, perkantoran, dan terminal. Dibangunnya ornamen kota, seperti tugu-tugu, terlihat layaknya upaya untuk membangun citra tertentu. Sayang, sebagian tugu dalam keadaan lusuh, jadi korban vandalisme. Baru saya ketahui belakangan, ternyata beberapa tugu-Tugu Gading, Tugu Maumere of Flores (MOF), Tugu Moneter, Tugu Gong Waning, Tugu Ikan Tuna-dibangun bersamaan menggunakan dana CSR beberapa perusahaan.

Nairoa adalah nama jalan besar pertama yang saya temui selepas dari kompleks bandara. Jalan itu membawa saya ke beberapa ikon Kota Maumere. Sepintas lalu, Maumere bagai sebuah kampung kota. Ada banyak ciri kota dalam pembangunan fisik serta bentuk pertukaran informasi-melalui banner-banner iklan produk maupun bursa calon anggota legislatif. Di tempat yang sama, saya juga menemukan interaksi sosial yang menunjukkan kuatnya sifat guyub laiknya sebuah komunitas tradisi. Termasuk dalam memperlakukan orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Di Maumere, kubur orang meninggal berada di halaman rumah, ditata dengan semen halus maupun keramik yang memungkinkan orang menghabiskan waktu di situ-berbincang, makan, tidur. Keluarga yang sudah meninggal tetap menjadi bagian dari struktur keseharian masyarakat. Setiap hari, rumah yang saya tinggali melakukan tradisi tung piong (mengantar sesajian) untuk arwah keluarga dan Ina Nian Tana Wawa, Ama Lero Wulan Reta (Ibu Bumi-Tanah yang Ada di Bawah, Bapak Matahari-Bulan yang Ada di Atas)-sebutan untuk entitas tertinggi dalam kepercayaan lokal.

Sebelum mulai makan besar, makanan pokok serta seluruh lauk-pauk diwadahi dalam satu piring-kadang disertai moke. Piring itu diletakkan di atas sebuah batu pipih di sudut salah satu ruangan. Setelah mempersilakan arwah keluarga makan, barulah seisi rumah mulai menyantap hidangan.

Kuburan dan tung piong hanya beberapa fenomena yang kasatmata. Beberapa lainnya kemudian saya temukan di festival dalam dua hari pertama saya di Maumere. Panggung teater dan diskusi sastra sedang mulai mekar di sana. Dalam Maumerelogia-sebuah festival teater tahunan-saya mendapati perpaduan dua tema besar: problem urban dan produk tradisi. Beberapa kelompok teater, seperti Teater Refrain SMA John Paul 2 dan Teater Dala IKIP Muhammadiyah, menampilkan teater dengan dramaturgi ritual yang merupakan bagian dari keseharian masyarakat Maumere. Mereka masing-masing membawakan lakon Sako Jung, tradisi berladang dari Desa Wairkoja, Kewapante; dan Sisa Soba, diangkat dari seremoni adat pencarian korban bencana alam dan permohonan ampun.

Problem urban dan produk tradisi sangat relevan di Maumere, mengingat kota itu pada awalnya bukan pusat peradaban kuno seperti Desa Sikka, Kecamatan Lela, dengan gereja tuanya yang termasyhur. Maumere adalah kota bentukan kolonial yang menopang kelangsungan birokrasi. Ia kota bandar dagang dan pasar, tempat persilangan masyarakat dari beragam latar belakang.

Dewasa ini, geliat kebudayaan masyarakat Maumere mau tidak mau terpaut dengan persoalan-persoalan urban. Selain menjadi alternatif hiburan, festival-festival seni berpotensi menjadi titik temu masyarakat Maumere dengan tradisi yang semakin aus, sekaligus ruang untuk membincangkan pembangunan.

Galibnya sebuah kota besar, hingga hampir tengah malam, di Maumere masih ada saja tempat untuk menikmati kuliner. Di sepanjang Pantai Lokaria, Desa Habi, Kecamatan Kangae, ada beberapa kafe yang menjual kopi, berbagai penganan, dan moke. Kafe-kafe itu buka sore hari hingga lewat tengah malam. Penganan yang dijual biasanya merupakan penganan ringan, seperti ubi dan pisang goreng. Sambal dengan potongan kulit jeruk nipis melengkapi keduanya.

Hutan bakau Magepanda di Kecamatan Rerojoa. Foto: Aura Asmaradana

Pisang goreng di Flores adalah pisang muda pilihan dengan tekstur mirip ubi dengan rasa manis tipis. Kafe-kafe di Lokaria punya daya tarik pemandangan pantai utara yang berombak tenang. Pengunjung dapat bermain air laut dan berenang di sela makan sore.

Di Pasar Senja belakang Gelora Samador, berderet gerobak penjual makanan ringan, seperti kue terang bulan; hingga makanan berat, seperti nasi dengan ikan kuah asam. Ikan laut memang primadona kota ini.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Maumere yang buka setiap pagi selalu ramai. Saya datang ke TPI suatu pagi dan menemukan parkiran penuh oleh sepeda motor. Beberapa gerombol orang menawar hasil laut langsung dari nelayan.

Soal harga, tentu istimewa jika dibanding ikan yang sudah masuk toko atau restoran. Di TPI, saya mengalami belanja sekantong besar cumi-cumi dengan harga Rp 20 ribu saja. Bukan hanya penjual ikan segar, di sana juga banyak penjual ikan asin, sayuran, bumbu dapur, hingga perkakas rumah tangga. Di sebuah sudut, seorang penjual perkakas mengundang pembeli menggunakan pelantang suara, sementara di sudut lain, deru mesin dari pabrik es batu menandinginya.

Sebagai kota di tepi laut, alternatif makanan selain olahan babi tidak perlu repot dicari. Begitu mudah menemukan warung penjual ragam ikan serta warung nasi khas Tegal atau Minang. Jika ingin memasak sendiri penganan laut, Pasar Wuring, Wolomarang, yang buka pukul 3 sore hingga malam hari, bisa menjadi pusat belanja yang tepat. Deretan lapak kayu menjual sea food di bawah terang cahaya neon. Berada di Maumere membuat siapa pun niscaya khatam pengalaman tentang kehidupan laut.

Kehidupan laut yang dimaksud sebetulnya akan berbeda jika dialami pada 1990-2000. Ketika itu-menurut beberapa penduduk asli Maumere-area pesisir pantai masih sangat luas. Namun beragam alasan membuat pantai-pantai terkena abrasi parah. Pantai Lokaria dan Krokowolon, misalnya, setiap tahun kehilangan bermeter-meter wilayah pantai. Saya sempat menyusuri sekitar 1 kilometer Pantai Lokaria dan mendapati bonggol-bonggol pohon kelapa telantar akibat tercabut dari tanah. Pantai jadi sempit dan berantakan.

Lain Lokaria dan Krokowolon, lain pula Magepanda. Masyarakat di sekitar kompleks hutan bakau Magepanda, Kecamatan Rerojoa, mendulang manfaat dari adanya hutan bakau yang kini menjadi destinasi wisata idola. Untuk mencapai lokasi tersebut, saya dan Eka-kawan saya-memerlukan satu jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Lokaria. Perjalanan itu sejenak membuat saya lupa terhadap pemandangan abrasi. Jalanan Maumere-Magepanda begitu menyegarkan mata. Di wilayah Kolisia yang menjadi wilayah utama penghasil beras bagi seantero Maumere, petak-petak sawah terbentang.

Sepuluh menit sebelum sampai di hutan bakau, tibalah kami di Tanjung Kajuwulu. Di sana berdiri bukit tempat terpancangnya sebuah salib berukuran 2,5 meter. Tempat itu bisa dicapai dengan lebih dulu menjejaki 500-an anak tangga. Saya menyarankan untuk naik ke Bukit Salib ketika dalam perjalanan pergi ke Magepanda-bukan ketika pulang-supaya tidak telanjur lelah.

Agar dapat mengakses hutan bakau, pengunjung perlu membayar Rp 5.000 per orang. Sepeda motor bisa diparkir dengan aman di depan rumah Victor Emanuel Rayon alias Baba Akong, sang penyelamat pesisir Magepanda pasca-tsunami 1992. Ia sedang duduk di depan rumah ketika kami datang. Dari upaya beliau menanam dan mengelola hutan bakau, pengunjung bisa mendapat imaji tentang daya manusia dalam menyiasati kekuatan semesta.

Pantai utara yang tenang itu berbeda dengan pemandangan pantai selatan yang saya lihat dalam perjalanan ke Desa Sikka. Menuju Sikka, dibutuhkan waktu sekitar satu jam menggunakan sepeda motor. Udara Kota Maumere yang gerah sempat berganti kesejukan sepanjang jalan Maumere-Nita. Sejak bertemu jalanan di pinggir pantai, banyak tertancap plang tanda dilarang berenang-menandai keliaran arus laut selatan.

Panas matahari terik ketika saya tiba di luar gerbang Gereja St Ignatius Loyola atau Gereja Tua Sikka. Suasana sunyi di halamannya. Kami harus menunggu pintu gereja yang terkunci dibuka untuk bisa masuk. Ketika pintu dibuka, kami disambut sebuah buku tamu yang terbuka di atas meja. Bisa dilihat di dalamnya, setiap hari, ada saja pengunjung yang datang ke gereja-baik sebagai umat yang mau beribadah maupun sebagai penikmat sejarah. Arsitektur dan bahan bangunan gereja memang masih dipertahankan sejak 1899. Tak mengherankan ada begitu banyak orang yang terpesona oleh bangunan itu.

Keluar dari bangunan gereja, ibu-ibu bersarung kain tenun khas Sikka menghampiri.

"Ibu dari mana? Mari ke bawah. Bisa lihat kami menenun, ada kain-kain yang sudah jadi juga," ia mengajak.

Ibu itu menawarkan kain tenun, rosario dari kerang, dan kalung untuk saya beli. Harga seuntai rosario adalah Rp 50 ribu dan kain tenun paling murah berada di kisaran Rp 100 ribu. Ibu itu berkali-kali mengajak saya menyaksikan proses berkarya mereka, bahkan menawarkan saya untuk mencoba menenun.

Mungkin, itu adalah cara yang dipilih oleh masyarakat untuk melibatkan pengunjung. Sama seperti yang saya saksikan di festival teater, aktivitas menenun-dan aktivitas wisata budaya lain-tanpa sadar telah menjadi sebuah pertunjukan.

Tepat tengah hari, ketika lonceng gereja berdentang, kami beranjak menuju kota untuk kemudian pulang ke Jakarta esok harinya. Sepulang saya dari sana, sebut saja nama Nian Tana, Maumere, maka pertama-tama bukan lagi udara panas yang melintas di ingatan saya. Maumere adalah tempat tidur, tempat nongkrong, tempat makan sea food sepuasnya, tempat berenang tenang di laut, tempat merenung. Maumere adalah salah satu sudut saja dari keseluruhan rumah saya.

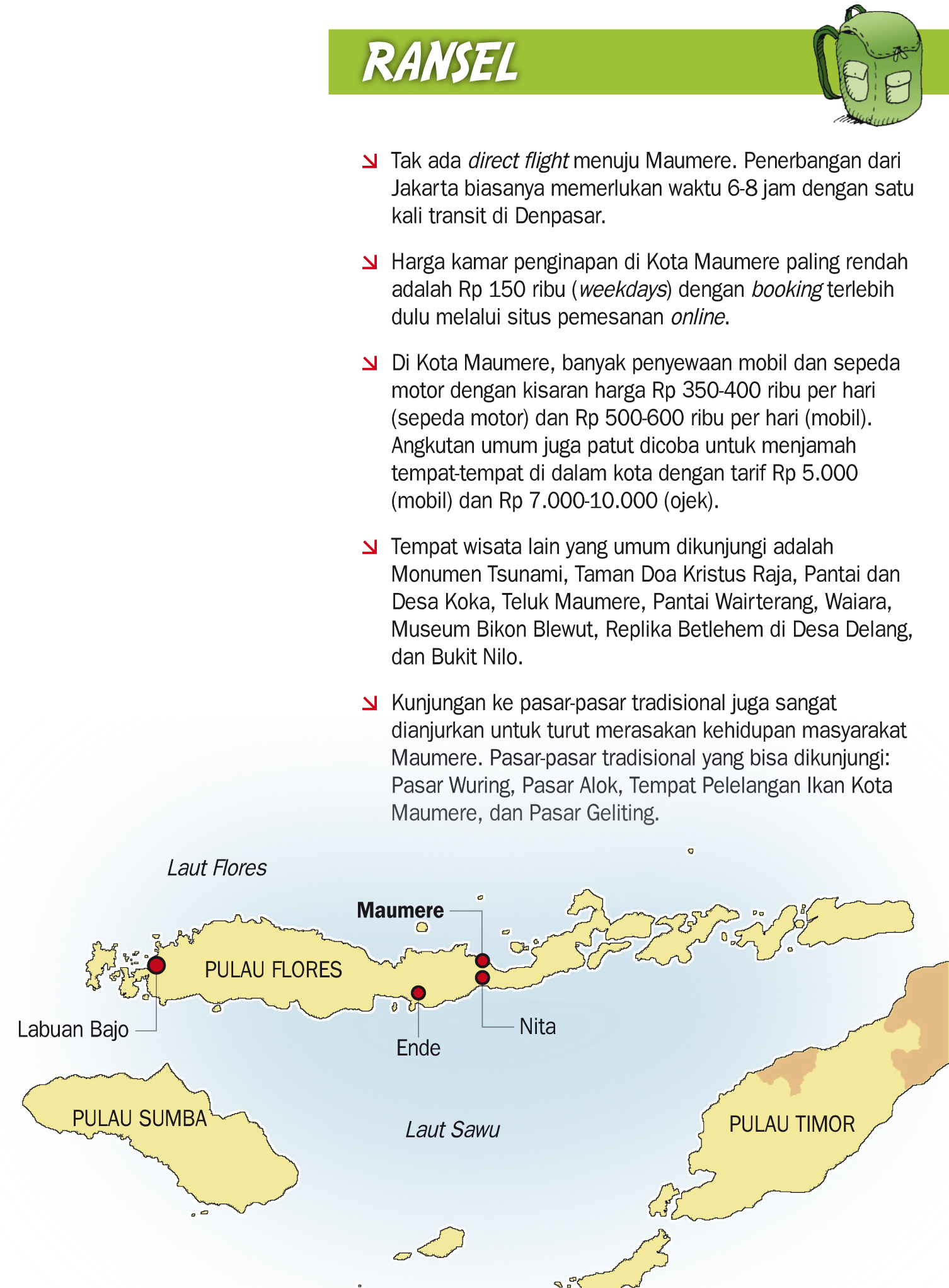

Ransel

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo