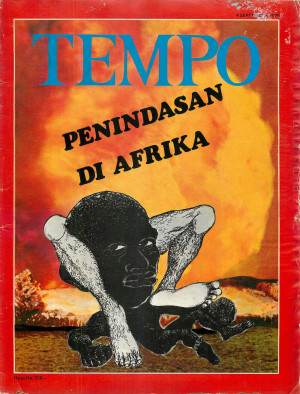

UJUNG Selatan Afrika minggu lalu adalah salah satu daerah yang

paling cemas di dunia. Di Republik Afrika Selatan, kerusuhan

belum sepenuhnya enyah dari Soweto. Daerah perkotaan di barat

daya kota Johannesburg ini (Soweto = South Western Township) --

yang disediakan untuk penduduk kulit hitam -- masih diliputi

suasana kacau balau. Kerusuhan yang bermula sejak Juni yang lalu

sebagai protes anak-anak sekolah (TEMPO 21 Agustus) telah

berkembang menjadi perkelahian antara suku-suku kulit hitam.

Gerakan untuk mogok yang didesakkan para pelajar hitam yang

menentang pemerintah, rupanya dihadapi dengan kemarahan para

buruh suku Zulu yang tidak mau mengikuti garis itu. Kira-kira 20

orang tewas dalam anarki yang bermula sejak Senin dan mereda

Sabtu yang lalu itu. Sepuluh di antaranya mati oleh tindakan

polisi.

Di Rhodesia, negeri lain agak ke utara yang juga dikuasai

minoritas kulit putih, pertempuran dengan gerilyawan hitam

berjangkit lagi. Di ibukota Salibury pekan lalu pernyataan

pemerintah mengatakan tujuh orang gerilyawan lagi tewas -- dan

jumlah itu tahun ini menjadi 902 orang.

Tak kurang seram adalah orang-orang kulit putih di Namibia atau

Afrika Barat Daya yang dikendalikan oleh Republik Afrika

Selatan. Mereka pekan lalu itu sedang menyelenggarakan kongres

Partai Nasional di ibukota Windhoek. Tapi para delegasi

cepat-cepat pulang ke kota masing-masing. 26 Agustus sepuluh

tahun yang lalu, pertempuran pertama terjadi antara pejuang

kemerdekaan kulit hitam dengan pasukan Afrika Selatan. Sepuluh

tahun kemudian, hari Kamis pekan lalu itu, kaum nasionalis hitam

menyatakan hari itu sebagai "Hari Namibia". Dan diperkirakan

kegiatan gerilya akan meningkat lagi. Di ibukota Tanzania, Dar

es Salaam, seorang wakil SWAPO (Southwest African Peoples

Organization) -- yang merupakan gerakan kemerdekaan yang diakui

PBB -- mengancam akan melancarkan perang "gaya Vietnam" bila

Afrika Selatan memberikan "kemerdekaan" hanya kepada

boneka-bonekanya di Namibia.

Wilayah ini, bekas jajahan Jerman yang kemudian oleh Liga

Bangsa-Bangsa dititipkan kepada Republik Afrika Selatan sebagai

daerah mandat, seharusnya mendapat kesempatan pemilihan bebas 31

Agustus minggu ini sebagaimana ditentukan PBB. Tapi nampaknya

Republik Afrika Selatan hanya akan mundur dari Namibia dengan

membagi wilayah seluas 820.000 Km2 itu dalam daerah-daerah yang

masing-masing dihuni oleh ras yang berbeda-beda. Ini sesuai

dengan doktrin apartheid ("keterpisahan") -- di mana si kulit

putih menempati kedudukan yang di atas. Maka dalam sidang-sidang

yang membicarakan kemerdekaan Namibia itu SWAPO tidak diajak

serta ....

Tapi rupanya pergolakan terus-menerus sukar bisa dicegah. Apa

yang terjadi di Soweto dan kemudian menjalar ke pelbagai tempat

di Afrika Selatan mengisyaratkan itu dengan jelas. Soalnya

seperti sepele mula-mula: sebuah protes terhadap keharusan

memakai bahasa Afrikaan di samping bahasa Inggeris (dalam

perbandingan 50-50) di sekolah-sekolah hitam. Mula-mula para

dewan sekolah dan guru yang menolak. Tapi kemudian juga para

murid, yang nampaknya menjadi lebih militan dalam tahun-tahun

belakangan ini -- terutama yang berumur sekitar 16 tahun. Mereka

ini, yang waktu kecil di sekolah dasar diajar dengan bahasa suku

mereka (Zulu, Xhosas dan Tswana), pada tahap berikutnya harus

memakai dua bahasa asing sekaligus. Tentu saja mereka lebih

ingin memilih satu saja, dan itu adalah bahasa Inggeris. Bahasa

Inggeris membuka kesempatan banyak sebagai bahasa internasional,

dan juga merupakan bahasa antar orang hitam sendiri di kota-kota

besar. Sementara itu bahasa Afrikaan -- yang akarnya adalah

bahasa Belanda -- merupakan bahasa orang putih yang menindas

mereka.

BEGLTULAH di pertengahan Juni 10.000 murid sekolah Soweto

berkumpul ke Stadium Orlando, untuk menyatakan perasaan mereka.

Mereka berumur antara 12 sampai 20 tahun. Mereka membawa

semboyan-semboyan seperti "Enyahlah Afrikaan!" dan "Viva

Azania". ("Azania" adalah nama untuk Afrika Selatan yang

diberikan oleh para anggota Gerakan Pelajar Afrika Selatan --

kelompok yang banyak tampil dalam protes itu). Tak lama

kemudian polisi tiba, kebanyakan juga berkulit hitam, tapi

dipimpin perwira putih, dalam 10 kendaraan. Apa yang kemudian

terjadi merupakan fakta sejarah sudah: polisi menembak -- dengan

peluru betul-betul -- dan kerusuhan hebat terjadi. 140 orang

tewas dan 1000 lebih luka-luka. Dengan begitu kejadian 16 tahun

yang lalu berulang lagi. Di Namibia, 10 Desember 1959, penduduk

hitam yang mau digusur dari Windhoek, ke "Katutura" (dalam

bahasa Heroro artinya "kami tak punya tempat milik sendiri")

berdemonstrasi. Pasukan pemerintah malam itu melepaskan peluru

dan 11 orang tewas. Di Afrika Selatan sendiri beberapa bulan

kemudian peristiwa Sharpeville terjadi: Maret 1960, demonstran

hitam ditembaki polisi, dan 74 orang terbunuh sekaligus.

Kekerasan dalam bentuk yang telanjang ataupun secara tidak

langsung agaknya memang bagian dari struktur yang ditegakkan di

Afrika Selatan. Sejarah apartheid bisa ditarik panjang ke abad

ke-17 ketika bangsa Portugis menduduki Angola dan Mozambique.

Atau sampai ketika masuknya bangsa Belanda -- atas nama VOC yang

juga menguasai Indonesia -- sejak koloni Tanjung Harapan

didirikan oleh Ian van Riebeck di tahun 1652. Perluasan daerah

kekuasaan oleh para pendatang Belanda kemudian menyebabkan

banyak terjadinya bentrokan dengan suku pribumi -- terutama

antara para trekboer (peternak) dengan suku Khosa. Mungkin dari

masa inilah orang berbicara tentang "jiwa laager" yang konon

masih merupakan ciri orang puth di Afrika Selatan. Dalam

sejarah negeri ini, laager adalah suatu lingkaran kereta, yang

roda-rodanya diikat dengan cabang-cabang duri yang tebal: dalam

lingkaran yang berlaku sebagai benteng itu orang kulit putih

mengumpulkan keluarga mereka, bersiap denan bedil, menunggu

orang-orang hitam mendekat untuk menyerang. Mereka selalu merasa

dalam ancaman. Untuk hidup terus, mereka merasa perlu menindak

orang-orang yang mereka takuti.

Rasa selalu terancam oleh mayoritas itu bersamaan pula dengan

rasa lebih unggul. Orang orang hitam selalu dilihat sebagai

buruh murah. Kemenangan Inggeris terhadap orang-orang Boer,

dalam perang panjang yang ganas yang berakhir menjelang awal

abad ke-20, tak merubah itu. Bahkan setelah Inggeris memberikan

hak memerintah sendiri bagi mereka, orang putihlah yang memegang

sepenuhnya kekuasaan politik di atas orang pribumi Afrika, dan

di atas orang kulit berwarna serta orang India di wilayah itu,

meskipun- orang putih cuma minoritas.

Maka dengan mudahnya di tahun 1913 dikeluarkanlah Undang-Undang

Tanah Pribumi atau Native's Land Act. Lewat ini, orang hitam

dibatasi jumlah tanah yang bisa mereka miliki. Dan agar menjadi

buruh murah, mereka digeser dari posisi sebagai petani bagi

hasil dan penyewa tanah menjadi hanya penerima upah. Di bawah

undang-undang itu -- serta beberapa undang-undang lain yang

kemudian menyusul hanya sekitar 13% tanah diperuntukkan bagi

orang hitam yang jumlahnya lebih 4 juta, sementara 87%

disediakan bagi orang putih yang cuma satu seperempat juta.

Dan tanpa tanah, orang-orang hitam pun memasuki kota-kota.

Sampai kini pun kurang-lebih 33% orang pribumi, yang oleh orang

putih disebut "Bantu" tinggal di daerah perkotaan. Tapi di awal

1930-an orang putih dari pedalaman juga ternyata membanjiri

kata-kota. Mereka miskin, tak punya kecakapan, tak terdidik --

dan kalah bersaing dengan orang hitam yang punya kecakapan lebih

dan bersedia melakukan kerja kasar. Dan bila orang hitam masih

bisa hidup lumayan dengan dibantu keluarga mereka, orang putih

melarat itu harus hidup dari upah belaka. Bagi si putih ini

kurang adil. Maka para penguasa dan para kapitalis kulit putih

pun pada akhir Perang Dunia II memutuskan untuk mengkhususkan

kota bagi kepentingan si 'Afrikaner". Nasib si hitam, sekali

lagi bertambah buruk.

1948, Partai Nasional Afrikaner menang. D.F. Malan menjadi

perdana menteri, sampai 1954. Ia ternyata berhasil didukung oleh

orang kulit putih yang berbahasa Inggeris, dan tak cuma oleh

orang Afrikaner yang setia. Demikian juga penggantinya, J.G.

Strijdom. Keduanya adalah tokoh-tokoh pembela supremasi putih.

Keduanya menafsirkan apartheid sebagai salah satu cara untuk

memaksakan berlakunya baaskap -- kemajikanan mereka di atas

kelompok ethnis yang lain. Aparthei sendiri, sebagaimana

dinyatakan sebagai garis politik oleh orang Afrikaner, "bertugas

menjaga dan mempertahankan identitas rasial penduduk kulit

putih". Juga "menjaga dan mempertahankan identitas bangsa-bangsa

pribumi sebagai kelompok rasial yang terpisah, dengan kesempatan

untuk berkembang ke arah satuan-satuan yang berpemerintahan

sendiri". Tak kurang merdu dari itu, apartheid juga berbicara

tentang perlunya "hargadiri dan saling menghormati antara

pelbagai ras di negeri ini". Doktrin ini juga mendukung "prinsip

umum pemisahan wilayah antara orang Bantu dengan orang putih".

Memang, tak terlalu jelek kedengarannya. Bahkan doktrin ini

didukung oleh sementara ahli antropologi serta kaum

administrator yang bermaksud melindungi masyarakat-masyarakat

tradisionil Afrika dari perubahan sosial yang berlaku cepat.

Tapi sebagaimana di tahun 1968 ditanyakan oleh Toivo Hermann ja

Toivo -- seorang guru dan tokoh SWAPO yang dihukum penjara 20

tahun -- dalam pidatonya di pengadilan: "Perpisahan, katanya,

merupakan proses yang alamiah. Tapi kalau begitu, kenapa ia

diterapkan dengan cara paksa? Dan mengapa orang kulit putih yang

memiliki keunggulan?".

Pertanyaan itu tak terjawab -- karena para pendukung apartheid

memang tak akan bisa menjawab. Juga Verwoerd tidak. Ada yang

menilai bahwa perdana menteri Afrika Selatan yang ke-3 ini

seorang pemikir radikal dulunya, dan bahwa ia berbeda dari

Malang ataupun Strijdom. Verwoerd konon bertolak dari anggapan

bahwa orang hitam tidak dari dasarnya lebih rendah ketimbang

orang putih, dan ia menolak semangat baaskap.

Tokoh kelahiran Amsterdam (1901) yang dibesarkan di Afrika

Selatan ini memang pada mulanya seorang ilmiawan. Ia gurubesar

muda usia yang cemerlang di Universitas Stellenbosch, di bidang

psikologi, yang kemudian pindah ke bidang sosiologi. Ia

selanjutnya menjadi editor Die Transvaller, milik partai

Nasional, ketika umurnya baru 36. Sebelas tahun kemudian, ia

terpilih jadi senator.

Waktu itulah ia mengembangkan gagasannya di kalangan kecil

intelektuil Afrikaner dan para pernimpin Gereja Reformasi

Belanda -- dengan cara berhati-hati. Sebab ia tahu buah

fikirannya bertentangan dengan mayoritas orang putih di

negerinya. Dalam fikiran ini, seperti tercermin dalam buku Has

the Aftikaner a Future, yang ditulis oleh rekan dekatnya C.D.

Scholtz, masa depan bangsa Afrikaner terletak dalam pemisahan

teritorial, atau bahkan perpisahan total. Tapi ketika ide ini

dilontarkan secara terbuka di tahun 1951, dalam kongres Cereia

Reformasi Belanda, baik Malan ataupun Strijdom mengecamnya

sebagai "tidak realistis".

Namun sebagai menteri urusan bangsa pribumi sejak 1950, Verwoerd

tak tinggal diam. Tentu saja kesempatan sepenuhnya baru tercapai

ketika ia mengantikan Strijdom yang meninggal dunia September

1958. Kebijaksanaan pokok Verwoerd lahir dalam Undang-Undang

Peningkatan Swa-Tantra Bangsa Bantu di tahun 1959. Di situ orang

pribumi ditaruh dalam tujuh tempat "pemukiman kembali"

(resettlement) -- semacam cagar alam yang disebut "Bantustan".

Tapi dalam keadaan yang sudah berlangsung sejak Undang-Undang

Tanah Pribumi berlaku, wilayah pemukiman kembali itu hanya

meliputi 13% dari seluruh Afrika Selatan -- karena taulah

selebihnya dari negeri seluas 1.200.000 Km2 itu merupakan milik

si kulit putih. Maka seperti yang dilihat para pengritiknya

itulah kelemahan ide Verwoerd. Komisi Tomlinson yang dibentuk

Verwoerd sendiri di tahun 1954 sudah melaporkan, bahwa dalam

kondisi yang terbaik sekalipun "Bantustan-Bantustan" yang

diciptakan itu tak akan mampu menyerap seluruh penduduk hitam

Afrika Selatan yang ada waktu itu. Apalagi bila bertambah.

Sekarang saja jumlah orang hitam sudah 18 juta sementara orang

putih baru 4 juta.

Rencana Verwoerd praktis tak jalan. Di tahun 1960 peristiwa

berdarah di Sharpeville terjadi. Sementara itu para ketua suku

-- para pemimpin tradisionil Afrika yang posisinya hendak

dipulihkan kembali, tak selamanya bisa bekerja sesuai dengan

pesanan. Mereka tahu: ikut baris pemerintah akan menyebabkan

mereka dibenci rakyat, tapi ikut garis rakyat menyebabkan akan

dimarahi pemerintah. Di beberapa daerah ketua suku yang

menyokong partheic bahkan dibunuh penduduk. Di Transkei, yang

melaksanakan pemilihan Banlustannya yang pertama tahun 1963,

pemerintah putih terpaksa menyatakan keadaan darurat hingga

kini. Sementara itu suku Zulu baru bersedia menerima "swa

tantra" gaya Verwoerd setelah 10 tahun dibujuk. Dan

BantustanBantustan itu toh masih tetap harus tergantung kepada

ekonomi Afrika Selatan. Meskipun begitu, dengan sikap keras

kepala yang sudah merupakan cirinya, pemerintah Afrika Selatan

ternyata meneruskan konsep Bantustan itu ke Namibia . . .

1966, di parlemen, Verwoerd mati terbunuh -- dua hari sebelum

Perdana menteri itu merayakan ulang tahunnya yang ke-65.

Pembunuhnya ternyata seorang kulit putih, yang mungkin agak

sinting, dan kini disiksa dalam penjara (lihat: Kisah Dari

Penjara hal 11 ). Itu tak berarti tak ada perlawanan dari orang

hitam dan berwarna lain -- juga orang kulil putih yang progresif

-- yang sejak 1955 mendirikan gerakan bersama dalam bentuk

Congress Alliance. Bahkan meskipun para pemimpin gerakan ini

setahun kemudian sebentar ditangkapi, militansi meningkat terus.

Di tahun 1958 Pan-Africanist Congres (PAC) dibentuk, dan dalam

demonstrasinya di tahun 1960 itulah pembunuhan di Sharpeville

terjadi. PAC kemudian dinyatakan terlarang. Dengan begitu ia

mengalami nasib seperti Partai Komunis Afrika Selatan yang

dilarang 9 tahun sebelumnya -- dan juga African National

Congress (ANC) yang berdiri sejak 1917.

Maka apa alternatif lain, selain cara kekerasan? Ketika Oktober

1966 orang kulit putih pertama mati di rumahnya terbunuh oleh

gerilyawan bersenjata jelaslah bagi pemerintah Afrika Selatan

"terorisme" tak akan dapat dihindarinya. Dan ketika Balthazar

Johannes Vorster menggantikan Verwoerd, nampaknya kehidupan

negeri itu memang harus makin menjurus ke sana.

Orang yang pernah jadi menteri pendidikan, kesenian dan ilmu

Pengetahuan ini juga kemudian adalah menteri kehakiman, polisi

dan penjara. Tokoh sayap kanan yang keras ini sengaja dipilih

Verwoerd buat jabatan itu -- setelah peristiwa Sharpeville, dan

setelah Verwoerd yakin bahwa tangan besi diperlukan. Vorster

segera bertindak. Setiap penentang politik rasial pemerintah ia

bekuk. Dan ketika ia dilantik jadi perdana menteri seminggu

setelah kernatian Verwoerd, ia berkata: "Saya akan terus menurut

jalan apartheid". Orang memang mencatat bahwa ternyata ia tidak

setegar seperti yang diperkirakan semula. Tapi apa yang akan

dilakukannya setelah kerusuhan di Soweto?

Segera setelah Soweto, yang ditunjukkan pemerintah ialah apa

yang disebut orang Afrikaner sebagai Kragdadigheit atau sikap

tegas. Vorster bermaksud untuk tak memberi kesan, bahwa ia

gampang didesak-desak oleh gelombang demonstrasi. Kerusuhan yang

terjadi, menurut pemerintah, hanya karena penunggangan

sekelompok kecil agitator. Mereka tak didukung secara berarti

oleh mayoritas bangsa pribumi yang 18 juta. Kebanyakan orang

hitam, kata Menteri Kehakiman James Kruger "mendukung pemerintah

untuk apa yang dilakukannya dalam meningkatkan hidup mereka".

Perkelahian yang terjadi antar orang hitam beberapa hari setelah

itu -- ketika para buruh suku Zulu menolak dipaksa untuk mogok

oleh para pemuda militan -- memang bisa mengesankan bahwa Kruger

benar. Persatuan antar orang hitam dalam menghadapi apartheid

memang masih lemah. Tak ada pemimpin yang memang tumbuh dari

kalangan mereka sendiri: kebanyakan sudah diamankan oleh polisi

Vorster, atau melarikan diri ke negara tetangga -- atau ikut

gerakan di bawah tanah. Pemimpin yang ada adalah pemimpin yang

hanya dapat restu dari atas.

Keadaan itu menyulitkan pemerintah Vorster juga. Dengan siapa,

dari kalangan kulit hitam, penguasa kini dapat berkomunikasi,

bila diperlukan? Pendapat umum di Afrika Selatan selalu mendesak

agar ada konsultasi tetap antara orang putih dengan orang hitam.

Dan Menteri Pendidikan untuk Orang Pribumi, Michiel C. Botha,

memang terpaksa bertemu dengan para pemimpin kulit hitam untuk

berdialog, setelah terjadinya kerusuhan. Tapi yang ditemuinya

hanyalah para tokoh masyarakat hitam setempat, yang terdiri dari

orang bisnis -- di antara yang 1% dari penduduk hitam yang kaya

di Soweto -- yang bahkan tak punya status sebagai dewan

perwakilan kota. Dengan dipotongnya kegiatan politik rakyat

kulit hitam, proses politik yang perlu untuk kehidupan bersama

pun terpotong juga. Mentalitas laager dari penguasa yang serba

curiga seperti menderita paranoia itu memang sudah parah benar.

Dan itu tak akan tertolong oleh keadaan. "Kita tahu bahwa

kejadian seperti ini tetap akan ada bersama kita bertahun-tahun

yang akan datang", kata Sir de Viliers Graaff, pemimpin partai

oposisi United Party setelah peristiwa Soweto.

Tak pelak lagi. Tapi mungkin kelak bisa tambah parah. Di negeri

tetangga mereka, Anggota pemerintahan Presiden Neto makin

berkonsolidasi -- dan mudah diperkirakan kekuatan Marxis yang

dibantu Soviet ini tak akan bersikap lunak kepada Afrika

Selatan. Apalagi Vorster pernah mengirim tentaranya membantu

pihak yang melawan Net dalam perang saudara yang baru lalu. Di

Mozambique, pemerintahan Frelimo kian terang-terangan dikagumi

para pemuda hitam yang tergabung dalam SASO (himpunan pelajar

kulit hitam). Dan tak kurang penting ialah perkembangan di

Namibia. Daerah yang harus berakhir minggu ini sebagai daerah

mandat yang dipegang Afrika Selatan itu merupakan calon ajang

perang gerilya SWAPO, yang menganggap "kemerdekaan" pemberian

orster sebagai kedok terusnya apartheid.

Your future is with Vorster. Masa depan anda bersama Vorster.

Begitu tulis poster pemilu di Afrika Selatan yang lalu. Mungkin

-- tapi setidaknya hari depan putih itu akan terus terkepung di

benua hitam. Apartheid bisa bertahan dengan kekuatan senjata,

mungkin nanti juga senjata nuklir. Tapi hidup dengan selalu siap

tempur pada akhirnya merusak diri sendiri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini