Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INTI masalah pemaksaan jilbab bagi siswa sekolah negeri adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 aturan ini menyatakan fungsi pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari sini, secara sempit para pengelola sekolah menafsirkannya dengan memaksakan pemakaian atribut-atribut keagamaan bagi para peserta didik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemaksaan memakai jilbab bagi siswa SMA Negeri 1 Banguntapan di Bantul, Yogyakarta, pada awal Agustus 2022 hanya simtom dari desain sungsang sistem pendidikan nasional kita. Dari Bantul, pemaksaan jilbab merembet ke beberapa sekolah di Jakarta. Sebelumnya pemaksaan jilbab terjadi di Riau dan Sumatera Barat. Sebaliknya, sekolah di Sumatera Utara dan Papua Barat, yang penduduknya mayoritas nonmuslim, melarang pemakaian jilbab.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Alih-alih menguatkan sekolah sebagai tempat berseminya ilmu pengetahuan dan memperkuat kompetensi pedagogi, pengelola sekolah malah berkutat pada soal-soal remeh dan dangkal: jilbab sebagai ukuran “keimanan dan ketakwaan” murid.

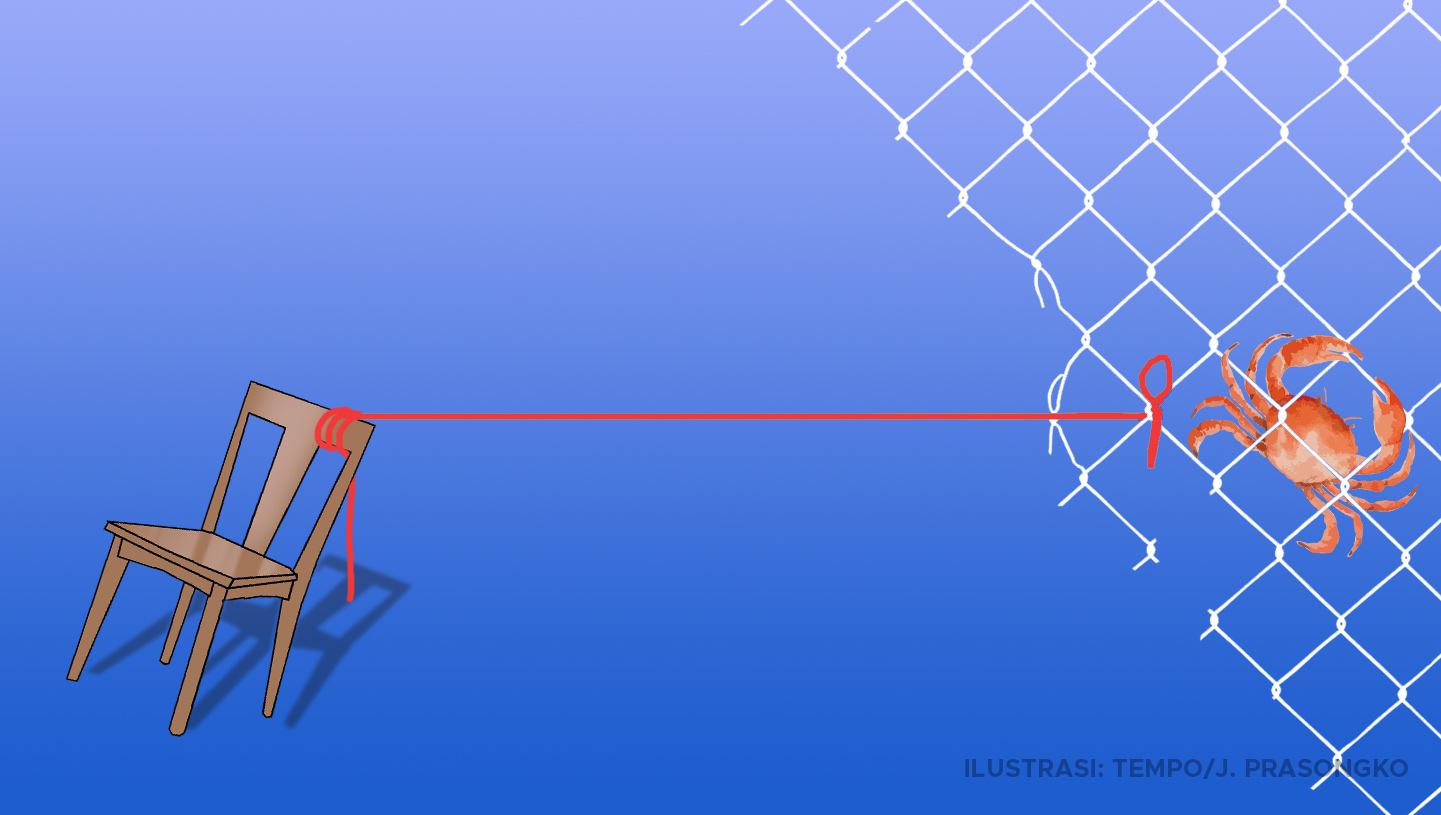

Pemaksaan jilbab tak bisa disepelekan. Undang-Undang Pendidikan tampaknya telah ditangkap sebagai mandat agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang religius. Pelarangan jilbab di tempat yang lain mencerminkan sikap sempit pengelola sekolah yang menebalkan segregasi di masyarakat berdasarkan identitas keagamaan.

Dengan undang-undang yang mengutamakan iman dan takwa, tak mengherankan bila para hakim agung menyetujui gugatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang meminta pembatalan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri pada 2021. SKB ini menyatakan pakaian siswa, guru, dan staf sekolah merupakan wilayah individu. Penghuni sekolah bebas memakai atau tidak memakai atribut keagamaan sepanjang sesuai dengan ketentuan pakaian di lembaga-lembaga pendidikan negeri.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim agung adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka mengabaikan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin setiap anak memperoleh kebebasan, termasuk dalam cara berpakaian. Menurut para hakim, penghuni sekolah yang bebas mengenakan pakaian tanpa atribusi keagamaan tak selaras dengan tujuan pendidikan menciptakan murid yang “beriman dan bertakwa”.

Perspektif rusak seperti ini kian dikukuhkan oleh politikus populis di banyak daerah yang menerbitkan peraturan-peraturan pakaian dengan atribusi keagamaan di lembaga pendidikan. Akibatnya, pengelola sekolah yang tak paham falsafah pendidikan dan prinsip hak asasi manusia menyambutnya dengan aturan mewajibkan jilbab.

Dalam hal “Perda Syariah”, Kementerian Dalam Negeri sebetulnya bisa menangkalnya dengan mengoreksi aturan-aturan itu sebelum diberlakukan—seperti halnya pemerintah pusat yang giat mengoreksi peraturan daerah yang menghambat investasi. Juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang membuat kurikulum mata ajaran agama sebagai studi agama-agama, bukan pelajaran mematuhi ajaran agama.

Sudah saatnya kita menghentikan karut-marut ini dengan mengembalikan hakikat pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai tempat persemaian ilmu pengetahuan. Jika tafsir sempit “beriman dan bertakwa” dalam UU Sisdiknas terus dipertahankan, Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang beragam. Yang tak kalah mengerikan: sekolah menjadi tempat dipraktikkannya politik identitas yang akhirnya dapat mengancam persatuan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo