Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

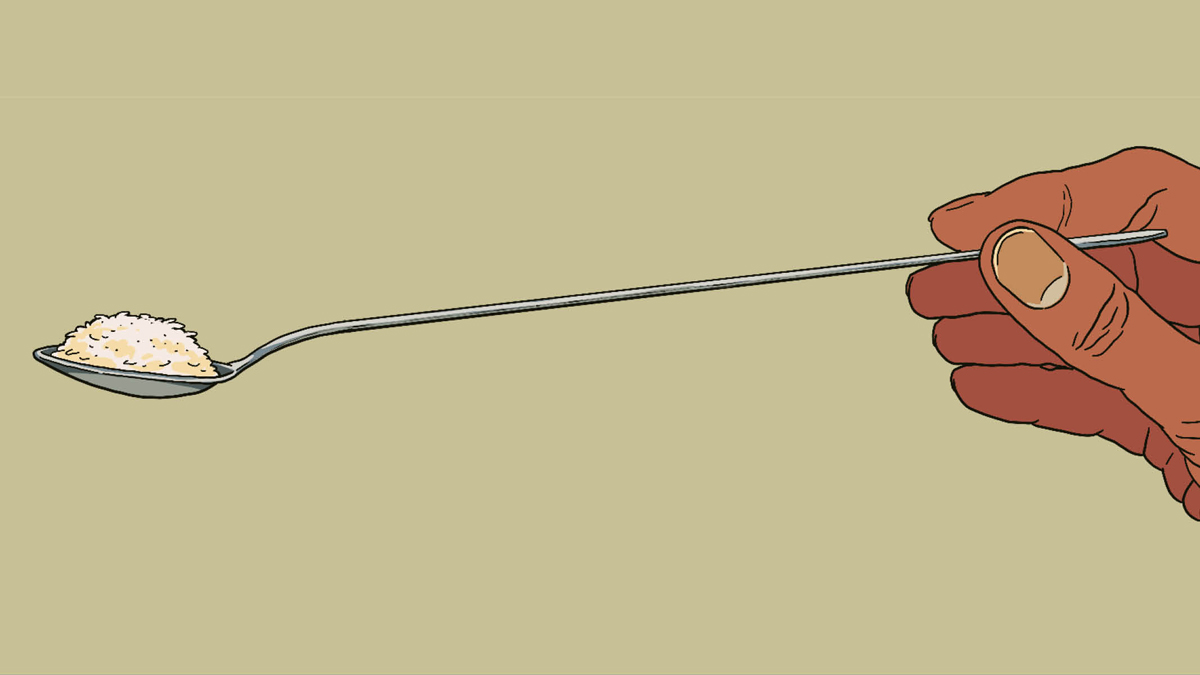

Mengapa bansos dikorupsi?

Akar masalah dan solusi agar bantuan sosial tak dikorupsi

DALAM dua masa kepresidenan di Indonesia setelah Reformasi, ada tiga Menteri Sosial yang masuk penjara karena korupsi: Bachtiar Chamsyah dari Partai Persatuan Pembangunan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Idrus Marham dari Golkar dan Juliari Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di era Presiden Joko Widodo.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo