Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

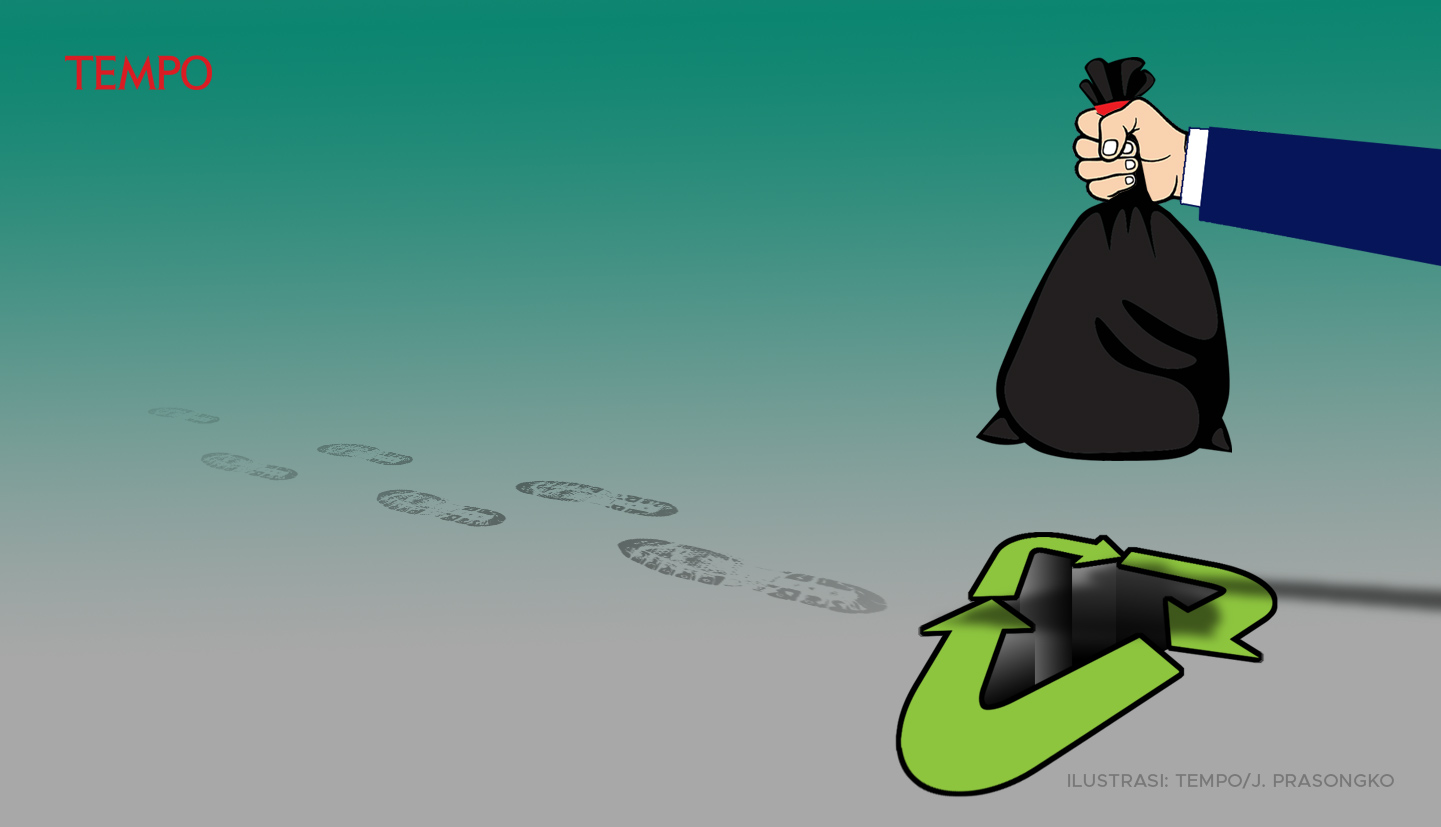

Arah pemberantasan korupsi bisa jadi buyar jika yang sedang jadi tersangka dibela partai politik masing-masing hanya atas dasar setia kawan saja. Para tersangka perkara korupsi itu umumnya tersangkut kasus dugaan penyimpangan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang akhir-akhir ini banyak dibongkar kejaksaan.

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971

- Akses penuh seluruh artikel Tempo+

- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan

- Fitur baca cepat di edisi Mingguan

- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo