Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KOALISI lembaga penelitian global, Climate Action Tracker (CAT), merilis hasil analisis terbaru seputar kebijakan dan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia dalam target iklim Nationally Determined Contribution (NDC) 2022. NDC merupakan janji tertulis negara peserta Perjanjian Paris—kesepakatan iklim internasional yang diteken pada 2015—untuk berkontribusi dalam menahan pemanasan suhu bumi ke angka maksimum 1,5 derajat Celsius pada 2030.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

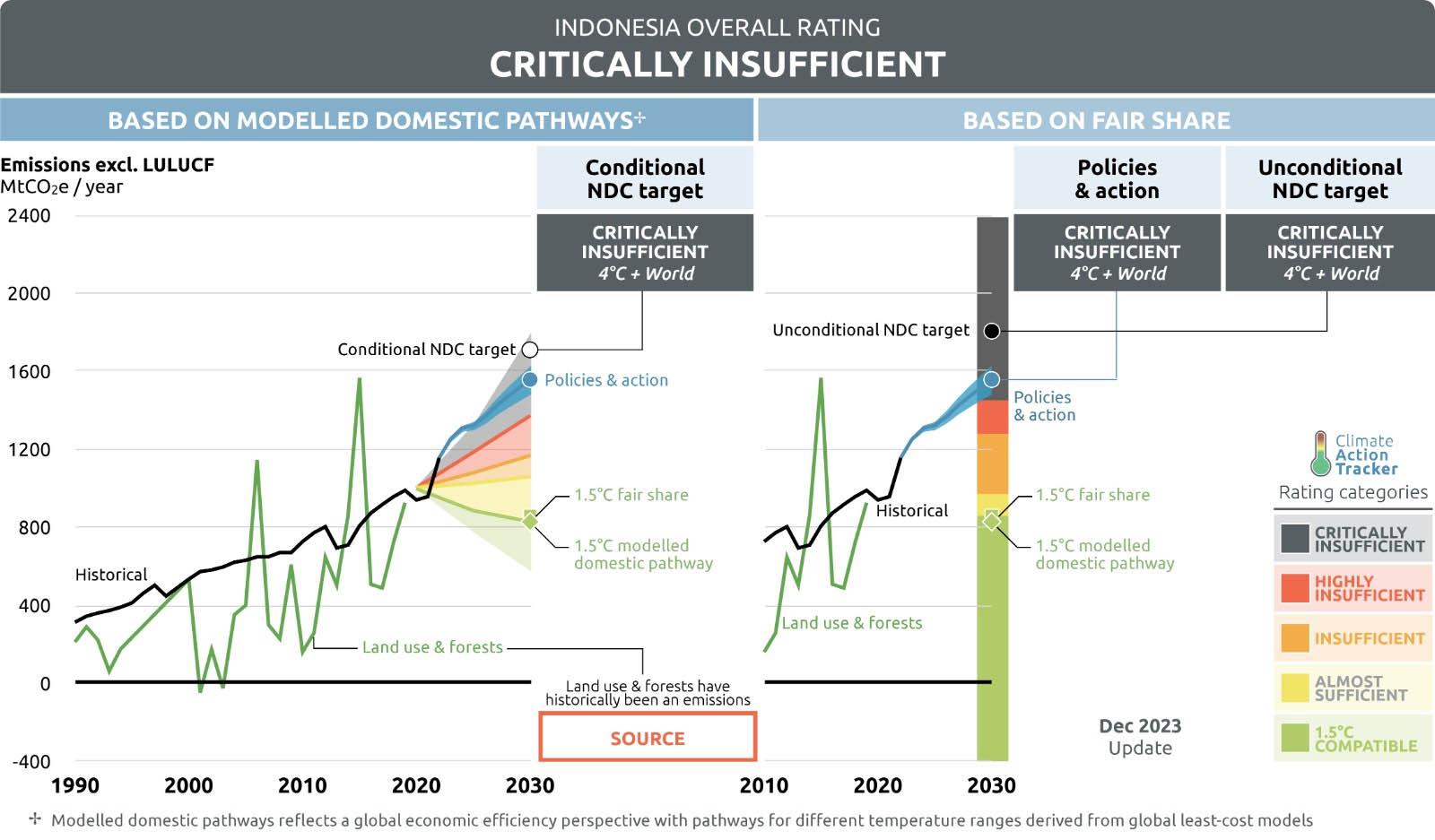

Analisis teranyar CAT menyatakan bahwa aspek kebijakan dan aksi pengurangan emisi Indonesia terjerembap ke rating terendah, yakni “Critically Insufficient” alias amat jauh dari cukup untuk meredam pemanasan global. Kategori ini merupakan nilai terendah dari lima rating versi CAT.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adapun rating tersebut berarti, “Jika semua negara di dunia mengikuti cara Indonesia, kenaikan suhu global akan mencapai 4 derajat Celsius,” ujar Delima Ramadhani, Koordinator Proyek CAT dari Institute for Essential Services Reform (IESR), dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, 30 Januari lalu.

Grafik permodelan terbaru Climate Action Tracker (CAT) pada Desember 2023 menilai target dan kebijakan iklim Indonesia “Sangat Tidak Memadai”, satu tingkat lebih rendah dibandingkan penilaian sebelumnya. Dok. climateactiontracker.org

Petaka Senyap PLTU Captive

Kajian CAT menyimpulkan ada dua biang keladi rating Indonesia terpuruk. Pertama, naiknya pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) raksasa yang beroperasi pada 2022 sehingga menambah emisi Indonesia sebesar 21 persen hanya dalam waktu setahun. Pada tahun tersebut, PLTU Batang dan PLTU Jawa 4 di Jawa Tengah mulai beroperasi. Keduanya berkapasitas 2.000 MW.

Penyebab kedua adalah PLTU yang beroperasi di luar rencana dan jaringan PT PLN—kerap disebut PLTU captive. PLTU ini memasok listrik untuk banyak pabrik. Salah satu yang terbesar adalah pengolahan bahan tambang (penghiliran/hilirisasi), seperti tembaga dan nikel. Data perencanaan PLTU ini tidak terbuka untuk publik sehingga pembangunannya sulit dideteksi.

Kapasitas total PLTU captive cukup besar, yakni 14 gigawatt (GW), yang tersebar di seluruh Indonesia—nyaris dua kali lipat kapasitas listrik Sumatera. Pada 2030, akan lebih banyak batu bara yang dibakar karena akan ada tambahan kapasitas PLTU captive sebesar 20 GW.

Delima menuturkan PLTU captive bakal menaikkan emisi Indonesia sebesar 100 megaton setara CO2 (MTCO2E) pada 2030. Sementara itu, kenaikan konsumsi batu bara dari PLTU baru pada rencana kelistrikan PT PLN akan menyumbang tambahan emisi sebesar 200 MTCO2E.

Dengan skenario ini, Indonesia akan menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.628 MTCO2E pada akhir dekade mendatang—naik hampir 50 persen dibanding emisi pada 2022 yang sebesar 1.155 MTCO2E.

Pekerja memantau aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar di Tangerang, Banten, 2016. TEMPO/Tony Hartawan

Pekerjaan Berat Menanti

Sejauh mana pekerjaan rumah Indonesia untuk mengurangi emisi?

Menurut Delima, kita perlu mengacu pada angka emisi yang sesuai dengan kondisi Indonesia untuk pembatasan suhu 1,5 derajat Celsius pada 2030. Besarannya sekitar 859 MTCO2E atau hampir separuh dari skenario emisi versi CAT pada tahun tersebut. Angka ini tidak sedikit, melebihi jumlah emisi dari aktivitas pengelolaan sampah dan penyediaan air di seluruh negara G20 pada akhir 2021.

Agar pengurangan emisi Indonesia bergerak ke titik ideal, menurut Delima, Indonesia perlu melaksanakan agenda reformasi kunci yang termuat dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif dalam Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (CIPP JETP). Beberapa agenda tersebut, antara lain, adalah pensiun dini dan pengakhiran PLTU serta reformasi perjanjian jual-beli listrik antara swasta dan PLN.

Delima mengatakan pemerintah juga sepatutnya memastikan langkah pengurangan emisi ke titik minus di sektor kehutanan pada 2030 berjalan mulus. Saran berikutnya adalah peningkatan standar keberlanjutan bahan bakar nabati untuk mengurangi risikonya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini disampaikan Delima lantaran pemerintah berencana menaikkan campuran bahan bakar nabati hingga 40 persen dalam seliter solar (B40) dari kebijakan saat ini sebanyak 35 persen.

Cara lainnya adalah merumuskan rencana penggunaan listrik non-PLN yang ramah lingkungan untuk pabrik-pabrik. “Indonesia masih jauh dari (emisi) 800 MTCO2E dan kita hanya punya waktu tujuh tahun untuk menutup gap tersebut,” tutur Delima.

Bongkar-muat batu bara ke dalam truk yang didatangkan dari Samarinda di Pelabuhan PLTU Tidore Kepulauan, Maluku Utara, 4 Januari 2024. ANTARA/Andri Saputra

Keterbukaan Listrik Pabrik Nikel

Analis bidang sistem ketenagalistrikan IESR, Akbar Bagaskara, mengungkapkan Indonesia perlu mengatasi persoalan data PLTU captive yang tertutup. Dia berkaca pada 2022 saat publik dihebohkan oleh jumlah PLTU tersebut yang sangat besar sehingga menaikkan angka emisi Indonesia. “Keterbukaan ini yang kita dorong untuk (PLTU captive) yang ada,” ujarnya.

Keterbukaan data, menurut Akbar, sangat penting agar publik juga bisa memantau komitmen mereka meninggalkan energi batu bara.

Dia mengingatkan bahwa pabrik-pabrik pemilik pembangkit listrik di luar jaringan PLN juga harus memenuhi target energi terbarukan sebesar 23 persen dari bauran energi pembangkit listrik pada 2025. Kalau perlu, target energi terbarukan ini dapat dinaikkan agar sejalan dengan komitmen Indonesia membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius dalam Perjanjian Paris. “Strategi perlu dipikirkan. Ini akan lebih rumit dari dekarbonisasi PLN,” kata Akbar.

Artikel ini ditulis oleh Robby Irfany Maqoma, editor lingkungan pada The Conversation Indonesia. Terbit pertama kali di The Conversation.